Unter keinem guten Stern …

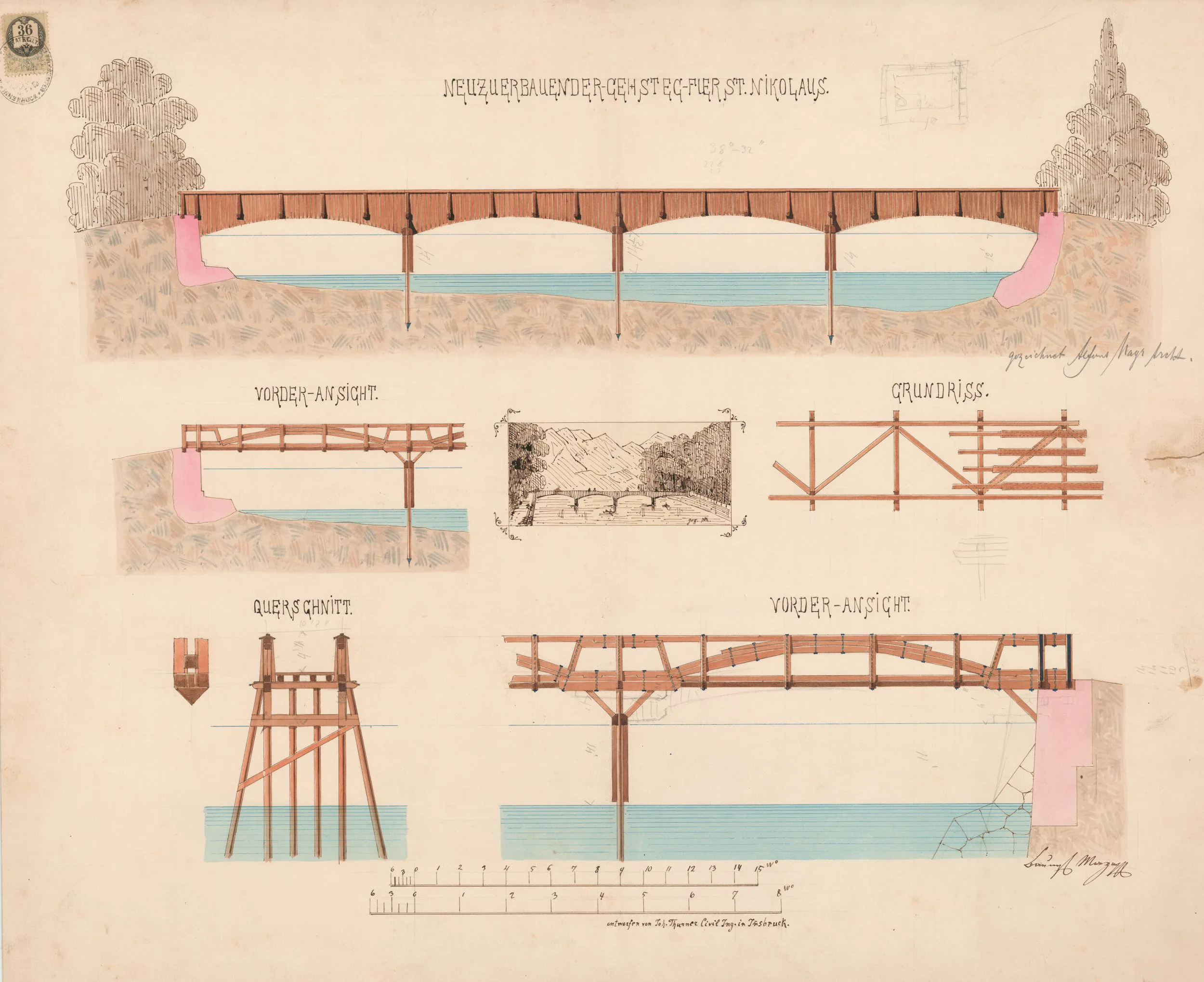

… stand dieses Projekt für einen Steg über den Inn. Der Baumeister Josef Mayr (1819-1890), Mitglied des Innsbrucker Bürgerausschusses, forcierte – gemeinsam mit zwei Mitstreitern – den Bau dieser Fußgängerbrücke (mehr dazu können Sie in den Beiträgen meines Kollegen Pascal Permann hier bzw. hier nachzulesen). Und so mag es nicht verwundern, dass sich im Firmenarchiv dieser kunstvolle Plan erhalten hat. Gezeichnet hat ihn allerdings nicht Josef Mayr, sondern sein Sohn Alfons (1848-1927) nach den Entwürfen des Zivilingenieurs Johann Thurner.

Der oben abgebildete Plan wurde 1870 bei der Statthalterei eingereicht (und entsprechend vergebührt, wie die staatliche Stempelmarke zu 36 Kreuzer links oben belegt) und dürfte das Projekt zeigen, mit dem Josef Mayr, Johann Handl und Ludwig Schumacher im Herbst jenen Jahres an die Stadt Innsbruck herantraten. Über den Plan heißt es in den Innsbrucker Nachrichten (17. Jänner 1871):

[Der Innsteg] soll nach einem bereits vorliegenden Plane aus Holz gebaut werden, auf drei Pfeilern ruhen und eine Breite von 9 Schuh erhalten, aber nur für Fußgänger und Karren benutzbar sein. Er wird jedoch wenigstens eine solche Tragfähigkeit bekommen, daß im Falle einer Feuersbrunst mit Spritzen darüber gefahren werden kann. Die Außenseite wird durch eine hübsche Verkleidung und passenden Anstrich für das Auge gefällig gemacht, so daß er jedenfalls schöner ausschauen wird, als die gegenwärtige Nothbrücke. Das Hauptbestreben der uneigennützigen Aktionäre geht nach ihrem Plane dahin, mit der Zeit den Steg in die Hände der Stadtkommune gegen ratenweise Vergütung der Bau kosten zu übergeben, um einen zweiten freien Uebergang über den Inn zu haben.

Diese Fußgängerbrücke sollte also als eine Art Public-Private Partnership realisiert werden. In der Sitzung des Bürgerausschusses am 10. Feber 1871 sprach sich zwar eine deutliche Mehrheit für den Bau des Steges aus. Gleichzeitig stellten die Stadtväter jedoch mehrere Bedingungen:

1) „Der neue Steg soll nur ein Gehsteg sein, daher nicht befahren werden dürfen ausgenommen in Nothfällen […].“

2) „Der Gehsteg soll in den gleichen Tagesstunden für die öffentliche Passage offen stehen, wie bisher in die Überfuhr. […]“

3. „[…] Dem städt. Ausschusspersonale für Polizei u. Gefälle muß der Weg jederzeit unentgeltlich offen stehen.“ […]

5.) „Das Consortium hat für die Beleuchtung des Gehsteges soweit solche vom Magistrate für nothwendig erkannt wird, sowie auch für die Beleuchtung der Zugänge, dann für die Reinhaltung des Steges u. der Zugänge nach Anordnung des Magistrates auf eigene Kosten Sorge zu tragen.“

6.) „Das Consortium [Mayr, Handl & Schumacher] muß die ordentliche Instandhaltung des Gehsteges auf wenigstens 30 Jahre übernehmen […].“

Bereits Mitte März 1871 begannen die Bauarbeiten zu Monatsende wurde „mit dem Einschlagen der Piloten beim Gehsteg in St. Nikolaus begonnen. Es werden 3 Pfeiler mit je 6 Piloten gesetzt“, so die Innsbrucker Nachrichten am 28. März. Am Ostersonntag 1871 wurde „der provisorische Gehsteg“ eröffnet, was sich viele Innsbruckerinnen und Innsbruck nicht entgehen ließen. An die 1300 Personen nützten an diesem Tag die neue Fußgängerbrücke. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn bei einem Hochwasser im Juni wurde der Steg praktisch zerstört: „Leider hat der reißende Strom auch den provisorischen Gehsteg in’s Mitleid gezogen und die ganze Gehbrücke mitgenommen, so daß nur mehr die Joche stehen.“ Dann passiert erst einmal nichts. Ende Oktober 1871 meldeten die Innsbrucker Nachrichten:

Da ein Hochwasser dermalen nicht mehr zu befürchten ist, so haben auch bereits die Arbeiten am Grundbaue unserer künftigen Brücke wieder begonnen und werden hoffentlich während des Winters energisch betrieben werden. Durch die heurige Überschwemmung mißtrauisch gemacht, werden die Pfeiler der Brücke um einen Fuß höher als ursprünglich projektirt war, erbaut werden. Dasselbe wird bei den Pfeilern für den nach kurzer Existenz plötzlich über Nacht verschwundenen Gehsteg in St. Nikolaus der Fall sein, der nun auch künftigen Monat wieder in Angriff genommen, respektive eigentlich erst hergestellt werden wird. Denn daß dieser Steg sich bestens rentirt, haben die Aktionäre desselben während seines 72tägigen Bestandes mit Vergnügen empfunden und die Stadt hat sich da eine ergiebige Einnahmsquelle entgehen lassen. Von dem Millionen-Anlehen, dessen Lose nun bald hinausgegeben werden, hätte für den Stegbau leicht ein Sümmchen verwendet wenden können. Da dies aber nun nicht geschehen ist, so dürfen wir wohl hoffen, daß das viele Geld zu anderen nützlichen Dingen verwendet werde. […]

Allerdings machte das Projekt auch in den folgenden Wochen keine Fortschritte. Am 19. Dezember 1871 berichteten den Innsbrucker Nachrichten dann:

(Der Gehsteg) in St. Nikolaus ist eine in diesem Blatte schon oft zur Sprache gekommene Sache. Der Gehsteg hat auch bekanntlich, schon bestanden, wenngleich nur provisorisch und nur kurze Zeit, da ihn das Hochwasser des Inn’s bald wegriß und nur 2 Joche stehen ließ, die noch immer als traurige Ueberreste aus dem Wasser emporragen. Die Wiederherstellung des Steges, die im Spätherbste hätte erfolgen sollen, hat sich durch verschiedene Umstände verzögert und wird nun in der ursprünglich von den Unternehmung beabsichtigen Form hoffentlich nicht mehr erfolgen. Wie bereits bekannt hat Herr Erler in der letzten Bürgerausschuß-Sitzung den Antrag gestellt, der Herr Bürger meister möge mit Herrn Baumeister J. Mayr und Konsorten, welcher die Bewilligung zur Erbauung eines Steges ertheilt worden war, in Unterhandlungen treten, damit jetzt, wo die Stadt die nöthigen Mittel besitzt, von ihr eine ordentliche Draht- oder Kettenbrücke anstatt einer hölzernen Brücke errichtet werde. Wir können dem Antrage nur zustimmen. Daß eine feste Verbindung an Stelle der Ueberfuhr ein Bedürfniß ist, hat sich während der Dauer des zu Grunde gegangenen Steges hinlänglich erwiesen. Für das Bedürfniß freilich genügte ein einfacher hölzerner Steg und wurde daher das Unternehmen des Herrn Mayr und Konsorten seinerzeit mit Freuden begrüßt. Dieselben konnten auch natürlich nicht mehr riskiren, als auf billige Weise einen Steg herzustellen und hatten sie dabei gewiß weniger im Sinne ein profitables Geschäft zu machen als einem großen Bedürfnisse Rechnung zu tragen. Für das Dekorum der Landeshauptstadt aber ist eine aus Eisen konstruirte Brücke – sei es nun eine Ketten- oder Draht-Brücke u.dgl. – jedenfalls mehr am Platze, und dies um so mehr, als wir jetzt eine neue Brücke aus Eisenkonstruktion erhalten und bereits eine schöne Kettenbrücke und Eisenbahnbrücke aus Marmor haben, denen gegenüber sich ein hölzerner Gehsteg, wenn auch noch so sauber und gefällig gearbeitet, dennoch etwas ärmlich ausnehmen dürfte,

so die Einschätzung des Redakteurs. Seitens der Stadt teilte man die Einschätzung hinsichtlich der Ausführung (wenn auch nicht hinsichtlich der Finanzierung), denn 1872 entschied sich der Bürgerausschuss für die Errichtung einer Eisenbrücke und schloss einen entsprechenden Vertrag mit Johann Angerer. Aber das ist eine andere Geschichte …

(StAI, Archiv der Baufirma Mayr)