Geistige Getränke (I.)

Während Bier und Wein den Menschen seit dem Neolithikum begleiten, sind die geistigen Getränke im Verhältnis dazu erst kürzlich seine Weggefährten. Erste Überlieferung zur Destillierung von Alkohol gibt es aus der arabischen Welt zwar schon seit dem Mittelalter, aber erst im 16. Jahrhundert begannen Spirituosen weitere Verbreitung zu finden. Das war auch die Zeit, in der in Tirol das Brennen von Enzian populär wurde. Es dauerte nicht lange, bis erste Reglementierungen erlassen wurden, denn erstens wollte der Fiskus daran mitverdienen, zweitens bedrohte das Stechen der Wurzeln bald den Bestand des Enzians. Der Enzian, der für diesen Schnaps verwendet wird, ist übrigens nicht der allseits bekannte blaue Enzian, der zahllose Ansichtskarten ziert, sondern sein etwas schüchternerer gelber Verwandter.

Über die Übel des Alkohols und den Kampf gegen ihn wurde hier bereits geschrieben. Aber auch im Blick der Verfechter der Abstinenz war nicht jeder Alkoholteufel gleich geschaffen. Die hochdestillierte Variation zog stets besonderen Zorn auf sich. Am 27. Januar 1896 berichteten die Innsbrucker Nachrichten auf der Titelseite über eine Sitzung des Tiroler Landtags zwei Tage zuvor, bei der „die Bekämpfung der Branntweinpest“ im Zentrum stand.

Mit einer gewissen Beklommenheit des Herzens schreitet [der] Redner an die Begründung seines Antrages, denn diese könne nicht erfolgen, ohne dass man schon anfangs unumwunden erkläre, das Land Tirol zieht sich in seinen eigenen Grenzen einen Feind groß, der das religiöse, sittliche und materielle Wohl des Volkes auf das äußerste gefährdet. Er ist darum schon der Antrag selbst ein[e] Art Vorwurf gegen unser Volk, aber es hilft nichts das Auge zu schließen, […] auch das Schweigen hilft nichts, da Thatsachen eine so laute und beredte Sprache reden.

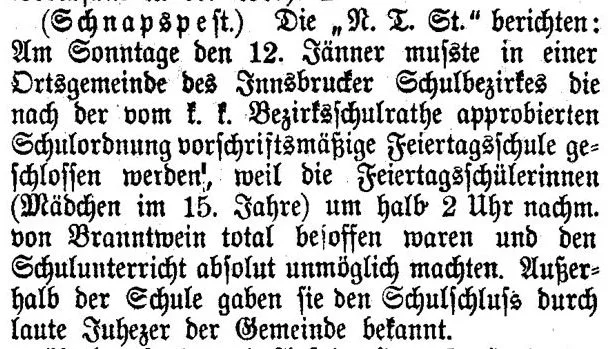

Der durchschnittliche pro Kopf Verbrauch an Gebranntem lag nach dem damaligen Bericht bei knapp 5 Litern (heute sind es ca. 4,6), dabei gab es allerdings ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Laut dem Bericht des Abgeordneten Dr. Schöpfer gab es sogar Gemeinden, in denen der Verbrauch bei beinahe 20 Litern lag. Ebenso kam es vor, dass selbst Minderjährige, bis hinunter ins Kleinkindalter, Gebranntes tranken. Einen besonderen Skandal hatte es gegeben, als zwei Wochen vor der genannten Rede eine Mädchenschule in Innsbruck sonntags geschlossen werden musste, weil die 15-Jährigen (!) zu betrunken für den Unterricht waren.

Tirol war natürlich nicht alleine mit der „Branntweinpest“. Ähnliche Probleme traten im Zuge der Industrialisierung zu verschiedenen Zeiten und mit unterschiedlicher Intensität vielerorts auf. Am bekanntesten, bzw. berüchtigtsten, ist wohl die britische Gin Craze im 18. Jahrhundert.

(Signatur Ph-A-24359-11)

„,,,,,, sonntags geschlossen werden musste, weil die 15-Jährigen zu betrunken für den Unterricht waren.“ You made my day, Mr. Permann.

Sorry, aber ich muss wirklich schmunzeln, wenn ich mir die Szene inklusive des anschließenden Auftritts auf der Straße so vorstelle. Eines der Mädchen bringt, wie vielleicht kichernd ausgemacht, eine Flasche Feuerwasser mit und hat damit (boshafte Absicht vermeintlich Wehrloser?) diese miesepetrige Feiertagsschule zumindest für einmal abgeschossen. Juhuiii! Und wenn ich an den unweigerlich nachfolgenden Kater denke, tun mir die Madeln auch noch leid.