Don’t mess with Mr. Booze (I.)

Das frühe 20. Jahrhundert war eine Zeit, in welcher der Alkoholkonsum zu einer politisch heiß umkämpften Frage wurde. Am berühmtesten ist natürlich das Beispiel der USA, wo die Herstellung und der Vertrieb 1919 durch den 18ten Verfassungszusatz bundesweit verboten wurde.

Soweit kam es in Europa nicht, aber auch hierzulande gab es zahlreiche Initiativen, die darauf abzielten, den Konsum einzudämmen oder gänzlich zu verbieten. 1904 wurde der Bund abstinenter Frauen in Österreich gegründet, ein Jahr später der Arbeiter-Abstinentenbund. Daran sieht man bereits, dass während man heute den Kampf gegen den Alkohol oft mit puritanischen Spießbürgern verbindet, zwei gesellschaftliche Gruppen historisch besonders prominent waren: Frauen und Arbeiter.

Es ist wenig überraschend, dass es überall besonders Frauen waren, die dem Alkohol den Kampf ansagten, denn sein Konsum ist heute noch mit einer um rund 30% höheren Rate an häuslicher Gewalt verbunden (und immer noch kann man übrigens in vielen Ländern am Anstieg besagter Gewalt erkennen, ob das Land ein Fußballmatch gewonnen oder verloren hat – wohl das Gegenteil eines „fun fact“)

Die Arbeiterbewegung stand dem Alkohol ebenfalls kritisch gegenüber und sah darin vielfach ein Gift, dass den Arbeiter einschläferte, während es seine Ausbeuter zusätzlich bereicherte. Die Kommunisten behielten nach der Oktoberrevolution die Prohibition bei, die zu Beginn des Ersten Weltkrieges eingeführt worden war, zumindest bis Stalin an die Macht kam. Anschließend verdiente die Sowjetunion so fröhlich am Wodka wie einst die Zaren – vielleicht die Geschichte des Kommunismus in eine Flasche destilliert. Nach dem Stalinismus unternahmen die Sowjets mehrere Versuche den Alkoholkonsum einzudämmen, mit mäßigem Erfolg.

Auch in Innsbruck wurde der Kampf gegen Bacchus geführt. Im April 1901 erschien in den Innsbrucker Nachrichten ein zweiteilger Artikel des Innsbrucker Gemeinderates Franz Thurner (nicht zu verwechseln, wie es dem Autor passierte, bis er von einem Kollegen dankenswerterweise darauf hingewiesen wurde, mit dem gleichnamigen Gründer der Innsbrucker Feuerwehr). Er trug den markigen Titel „Deutsche Worte über Deutsches Trinken“. Thurner nahm dabei kein Blatt vor den Mund:

Allen jenen, die die Sozialreform verfolgen […] tritt in erschreckender Weise die Alkoholfrage entgegen. Neben der Tuberculose [sic] ist heute der Alkoholismus einer der schwersten Schädiger der Volksgesundheit […]

Besonders wandte sich Thurner anhand von der titelgebenden Schrift von Dr. Wilhelm Bode (1845–1929) gegen die Idee, dass das Trinken eine lobenswerte nationale Eigenheit der Deutschen sei und führte zahlreiche Zitate der großen deutschen Literaten ins Feld, von Vogelweide bis Goethe. Auch ein Bismarck-Zitat, auf den man sich in Österreich wohl nur ungern stützte, fehlte nicht, er bezeichnete die Trunksucht als den „diabolus germanicus“. Letztlich führte Thurner auch noch ein Zitat eines Leiters eines deutschen Gefängnisses an, in welchem auch erneut der Grund für die große weibliche Beteiligung an der Abstinenzbewegung ersichtlich wird:

Wenn ein Vater sich dem Trunk ergibt, Weib und Kind hungern lässt, sie prügelt, die Kinder verwahrlost; wenn der Ruin der Familien vor Augen liegt, ein Stück Hausrath nach den anderen versetzt wird, das unglückliche Weib sich das letzte Bett webnehmen lassen muss, die Familie der Armencasse verfällt, der Vater zum Verbrecher wird und ein Verbrechergeschlecht erzieht, dann darf man ihm noch nicht die Schnapsflasche aus der Hand winden?

Links zum Artikel:

Teil I: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=19010405&seite=10&zoom=33

Teil II: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=19010406&seite=10&zoom=33

Auch heute noch werden rund 10% aller Verbrechen unter dem Einfluss von Alkohol begangen, bei Gewaltverbrechen liegt der Anteil sogar bei einem Drittel. Dass der Missbrauch dieser und anderer Drogen nicht nur Ursache, sondern auch ein Symptom sozialen Elends war und ist, wird nur ganz am Ende des zweiten Teils des Artikels von Thurner kurz gestreift, aber der Alkohol wird dabei primär als Ursache gesehen. Den tragischen Teufelskreis von Drogen und Armut kann man in zahllosen Varianten damals wie heute beobachten.

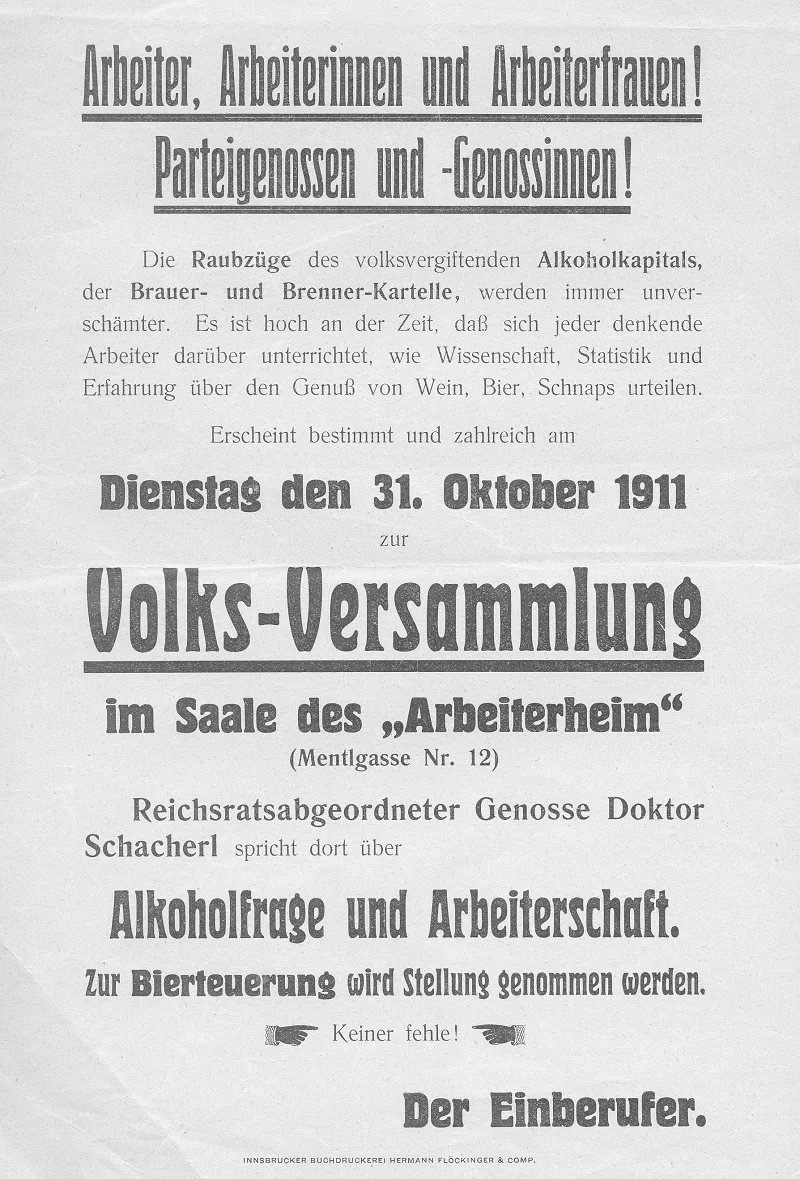

Im Titelbild ist das Plakat für eine Veranstaltung im Oktober 1911 in der Mentlgasse zu sehen, welche die Arbeiter, Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen über die Gefahren des Alkohols aufklären sollte.

(Signatur Fl-732)

Falls sich ein/e Leser*in über den Titel wundert – hier ist der Ursprung.

Und zu guter Letzt wird dann doch die Bierteuerung thematisiert.

Sonst wäre „Der Einberufer“ mit seinem Kamillentee wohl allein geblieben, hihi. Am Ende war es aber so gemeint: Der Bierpreis kann gar nicht nicht hoch genug sein, um das bierverursachte Elend zu verhindern.

Darunter steht zwischen zwei Hinweishändchen „Keiner fehle!“. Also a l l e, gar alle Arbeiter und Arbeiterinnen und – offenbar ein Unterschied zu den Arbeitenden – die Leute von der politischen Seite sollen ins Arbeiterheim kommen. Nehm ich auch nicht ganz ernst.