Das doppelte Lenchen

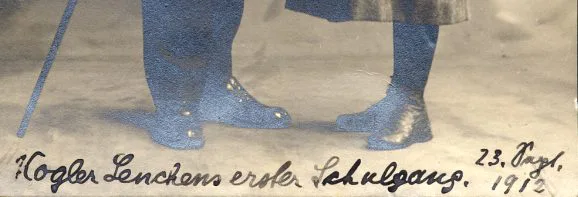

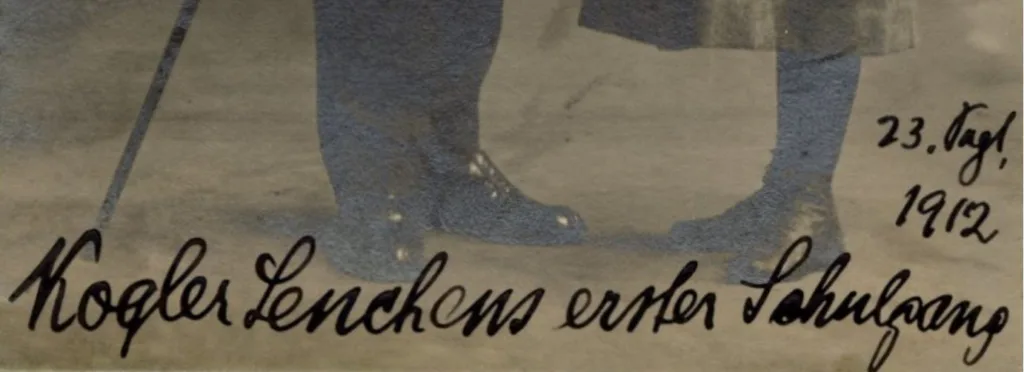

Das obige Bild zeigt, wie Sie der Beschriftung entnehmen können, den ersten Schulgang von Lenchen Kogler am 23. September 1912. Angefertigt wurde es von Ferdinand Straubs Atelier „Riviera“ in Czernowitz. Es findet sich kurioserweise zweimal in unseren Beständen.

Im Herbst 2010 erhielten wir von der Familie Kogler, von der Teile in die USA ausgewandert waren, Digitalisate von Briefen und Fotos, darunter auch jenes von Lenchen (Kleinsammlung 05.10). Zusammen mit der Information, dass es sich beim Herrn um den Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Kogler handle. Selbiger war ab 1905 Professor des Deutschen Rechtes und der Österreichischen Reichsgeschichte an der Universität Czernowitz (ÖBL) und findet sich deshalb nur bis 1906 und dann wieder ab 1921 in den Innsbrucker Adressbüchern.

2023 erwarben wir von einem internationalen Händler eine Kleinsammlung (05.145), die neben genealogischen und biographischen Dokumenten zu den Familien Tschurtschenthaler und Mahl-Schedl auch zahlreiche Fotografien dieser beiden Familien enthielten. Unter den losen Aufnahmen, die bei uns in zwei Mappen zusammengefasst wurden, fand sich erneut das Lenchen (Ph-A-24807-662).

Es handelt sich um die gleiche Aufnahme, aber zwei unterschiedliche physische Objekte, wie der genaue Blick auf die Widmungen zeigt.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-A-24807-662)

Welche Verbindungen zwischen den Familien Tschurtschenthaler und Mahl-Schedl sowie Kogler bestanden, dieses Rätsel harrt noch auf Antworten….

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-A-24807-662)

Verbindungen zwischen Johann Nepomuk Mahl-Schedl von Alpenburg und Anton Tschurtschenthaler sind evtl. hier zu finden: https://nachlaesse.tiroler-landesmuseen.at/index3.php?nachlass_id=430

Der gesuchte Bezug zur Fam. Kogler fehlt allerdings. In den Matriken gibt es keine Hinweise (Trauzeugen, Taufpaten, etc. = negativ)

Ferdinand Kogler, * 05.05.1872 in Hippach, + 28.08.1944 in Innsbruck wurde im Oktober 1905 zum ao. Professor an der Universität Czernowitz ernannt (IN, 05.10.1905, S. 8). und kam offiziell wieder im September 1919 nach Innsbruck zurück (IN, 20. 09. 1919, S. 4).

1917 und 1918 muss er aber bereits wieder in Innsbruck tätig gewesen sein.

Im Zusammenhang mit den Zeichnungen zur 6. Kriegsanleihe heißt es: „2000 K Akademischer Kranken-und Unterstützungsverein der Universität Czernowitz durch Professor Dr. Ferdinand Kogler, Mühlau“ (IN 22.05.1917, S. 5)

Weiters: „Landsturmjäger mit Einjährig-Freiwilligen-Abzeichen Dr. Ferdinand Kogler, ordentlicher Professor an der Universität in Czernowitz, wurde auf Kriegsdauer zum Oberleutnant-Auditor beim k. u. k- Divisonsgericht in Innsbruck ernannt.“ (ATA, 11.08.1917, S. 2)

Und in einer Streitsache ist zu lesen: „Von der Richtigkeit obiger Tatsachen können Sie sich beim Oberleutnant-Auditor Herrn Dr. Ferdinand Kogler, Divisionsgericht, Zimmer 127d, Klosterkaserne, Innsbruck, überzeugen.“ (ATA 03.01.1918, S. 3)

Seine erste Ehefrau Helene (auch Helena), geb. Zimmermann, * 13. 02.1881 in Kronstadt/Siebenbürgen, + 15.08.1925 in Innsbruck (Trauung am 26. 10. 1901 in der Pfarrkirche St. Jakob), findet sich in den Adressbüchern 1917 und 1918 in der Fischergasse 17.

In zweiter Ehe war Prof. Kogler mit Anne Johanne Borchgrevink verheiratet. Sie verstarb am 25.06.1952 in Innsbruck (IN, 27.06.1952, S. 6)

Die zweite Tochter von Ferdinand und Helena Kogler, muss das Lenchen auf dem Titelbild, Helene Maria Antonia Aurelia Kogler sein. * 18. 10. 1905 in Innsbruck, Speckbacherstraße 26, + 28. 02. 1971. Sie wurde Juristin und am 06.04.1933 in der Hauskapelle des Abtes von Wilten mit Dr. phil. Franz Karnthaler getraut. (IN, 07. 04. 1933, S. 6)

Ihre ältere Schwester hieß Elisabeth Helene Aurelia Josefine, * 10. 01. 1903 in Innsbruck, Sonnenburgstraße 1, + 06. 01. 1941

Liebe Frau Stolz! Herzlichen Dank wieder einmal für die wunderbare genealogische Recherche (und die Korrektur meiner rudimentären Adressbuchrecherche). Ach wie wird das schön, wenn eines fernen Tages die Meldezettel online verfügbar sein werden. 🙂

Als Korrektur möchte ich das nicht sehen, Herr Bürgschwentner, eher als Ergänzung 😉

Zur Kleinsammlung 05.145 heißt es, dass sie auch genealogische und biographische Dokumente zu den beiden genannten Familien enthält. Ich nehme an, dadurch sind diese Verbindungen klar. Weil sich aber der letzte Satz Ihres Beitrages dahingehend interpretieren lässt, weitere Hinweise zu erhoffen, folgen hier welche, auch wenn sie Ihnen vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen werden.

Dass die Beziehungen der Familien Tschurtschenthaler und Mahl-Schedl verwandtschaftlicher Natur sind, ließ mich diese Todesanzeige vermuten:

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=19210802&query=%22Mahl-Schedl%22+%22Kogler%22&ref=anno-search&seite=9

Die Bestätigung findet sich in einem Granichstaedten-Artikel im ATA vom 04.05.1932. Darin heißt es u. a., dass Maria Mahl-Schedl, die Tochter von Johann Nepomuk Schedl (und Schwester des Rittmeisters Dr. Franz Josef Mahl-Schedl) den Innsbrucker Universitätsprofessor Anton von Tschurtschenthaler-Helmheim ehelichte:

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tan&datum=19320504&seite=7&zoom=33&query=%22Mahl-Schedl%22%2B%22Tschurtschenthaler%22&ref=anno-search

Die Verbindung zu Lenchen Kogler ist damit allerdings noch nicht geklärt.

Die Verbindung zwischen Mahl–Schedl und Tschurtschenthaler ist heute noch am Grab Arka 140/ Westfriedhof in Innsbruck sichtbar. Anton Alois Tschurtschenthaler (*10.5.1815 +6.3.1900) ehelichte Maria geb. Mahl–Schedl [*21.7.1846(8?) + 25.3.1938]. Siehe auch Schlern–Schriften Tschurtschenthaler Stammbaum G4.

Weil Sie das Geburtsdatum von Maria Mahl-Schedl mit einem Fragezeichen versehen hatten, nahm ich an, dass in der Familie zwei Varianten existieren. Diese Annahme scheint zuzutreffen:

Die Matriken von Hötting (Taufbuch 6_1842-_1880_0051, fol. 47) und

St. Jakob (Traubuch 16_1873-_1892_0064, fol. 61) weisen beide als Geburtsdatum den 21. Juli 1946 aus. Wie üblich ist im Taufbuch mit „7 U Morgens“ auch noch die Uhrzeit angegeben.

Die Gräberfeldsuche gibt den 21. Juli 1948 an. Evtl. war ein zugrunde liegendes Dokument oder der Eintrag an der Grabeinrichtung schlecht leserlich. Dass es diese Datenbank gibt finde ich sehr hilfreich, in diesem Fall ist wohl eher den Angaben der Matriken der Vorzug zu geben.

Eine andere Geschichte zu dieser riesengroßen Familie, die allerdings nichts mit dem in Sexten geborenen Anton Alois (Sohn von Martin) zu tun hat und die Sie als Insiderin vermutlich ohnehin kennen. Falls nicht, interessiert es Sie vielleicht:

Ich bin bei den Recherchen zu diesem Lenchen-Beitrag auch auf die von Ihnen erwähnte Schlern-Schrift „Die Tschurtschenthaler Ein altes Tiroler Bauerngeschlecht und seine Entwicklung“ von Paul Tschurtschenthaler gestoßen und hoffte, dort einen Hinweis auf den zunächst auf Wikipedia gefundenen Eintrag zu dem in Bozen geborenen Anton Tschurtschenthaler (Sohn von Hermann) zu erhalten. Im Wiki-Artikel heißt es u. a. über ihn „1944 heiratete er Nini von Strobele“.

In der Stammtafel G3 ist als Hochzeitsdatum der 9. 9. 1940 (mit Annunziata Strobele von Wangendorf) eingetragen. Die Schlern-Schrift ist 1941 erschienen. Könnte sein, dass eine zweite Eheschließung 1944 erfolgte, dann würde sie in dieser Stammtafel natürlich nicht aufscheinen. Deshalb die Südtiroler Matriken zu Rate gezogen.

Lt. Taufbuch Bozen (1888 293_04_44) wurde Anton Johann Hermann Maria v. Tschurtschenthaler-Helmheim am 23. Dezember 1888 geboren (lt. Stammtafel G3 am 23. OKTOBER 1888). Ein nachträglich erfolgter Zusatz in diesem Taufbuch-Eintrag lautet „Ehe Lengmoos 9. 9. 1940 Strobele Maria“. Traubücher dieser Zeit stehen noch nicht zur Verfügung. Nachdem aber auch sein Firmdatum („gef. hier 31. 5. 1900“) und sein Sterbedatum („Bozen, 1. 1. 1967, begraben Lengmoos/Ritten“) gewissenhaft nachgetragen wurden, vermute ich eher eine unrichtige Jahrzahl im Wikipedia-Artikel als eine 2. Eheschließung.

Herzlichen Dank für Ihre Nachforschungen und die Information. Aus der Familie können wir mit Sicherheit sagen, dass es sich nicht um eine zweite Eheschließung handelte, sondern Nini nur der Kosename bzw. die im Alltag gebräuchliche Anrede von Annunziata war bzw. ist. Ihre Vermutung ist daher mit Sicherheit zutreffend. Aus der Ehe ist im Übrigen eine Tochter entsprungen, die mittlerweile aber auch bereits verstorben ist.