Das Bäckerhandwerk (II.)

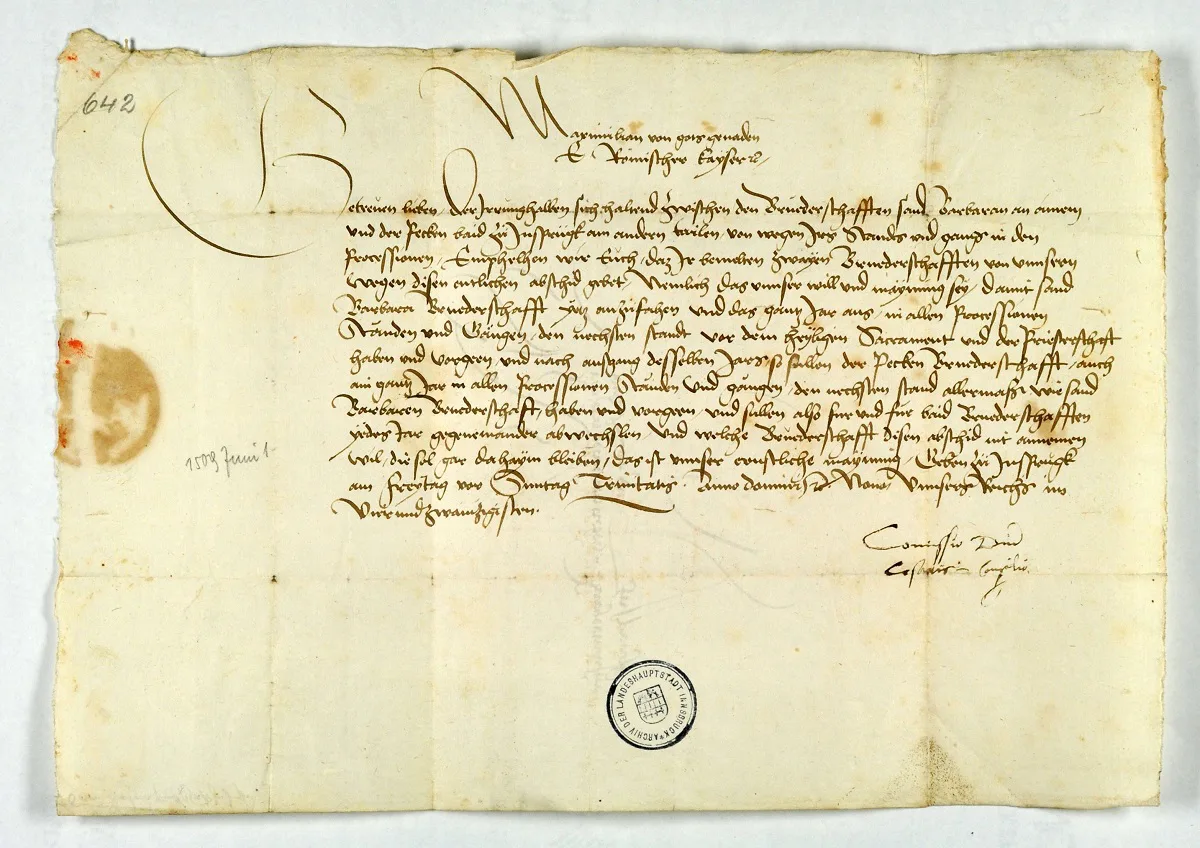

Auch wenn der Bäcker regelmäßig kontrolliert wurde, genoss das Handwerk ob seiner offensichtlichen Notwendigkeit für jedermann einen hohen Status. Dies zeigte sich u.a. daran, dass 1509 Kaiser Maximilian (1449–1519) anordnete, dass sich die Bäcker und die Mitglieder der St. Barbara Bruderschaft bei der Prozession sich am ersten Platz beim Sakrament abwechseln sollten.

Ein weniger prestigeträchtiger Platz wurde den Bäckermeistern der Stadt zugewiesen, als der Stadtrat 1545 sie im Stadtturm einsperren ließ (wenn auch vermutlich nicht für lange). Was führte zu diesem drastischen Schritt? Zum einen warf der Rat den Bäckern vor, das Gewicht ihrer Brote heimlich verringert zu haben, zum anderen hatten sie ohne Erlaubnis ein besonderes Gebäck für Allerseelen gebacken. Während die erste Klage nachvollziehbar ist, wirkt die zweite doch etwas unverhältnismäßig in diesem Kontext, aber anscheinend nahm der Rat auch diese Angelegenheit sehr ernst.

Reagierte man schon in normalen Zeiten sehr empfindlich auf vermutete oder tatsächliche Mängel des Brotes, so galt dies umso mehr wenn eine Hungersnot ausbrach. Als 1622, kurz nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges, das Getreide knapp wurde, tat der Stadtrat und der Landtag alles, um der Lage Herr zu werden – dazu gehörten auch unangekündigte Kontrollen der Bäcker und die Androhung von Leibesstrafen, sollten diese Verfehlungen feststellen.

Wie an diesen Anekdoten zu sehen ist, befanden sich die Bäcker in einer etwas paradoxen Situation: Einerseits waren sie wie eingangs erwähnt aufgrund ihrer lebenswichtigen Notwendigkeit für jedermann geschätzt, andererseits wurden sie häufig verdächtigt sich auf unlautere Weise zu bereichern, was wegen ihrer zentralen Stellung rasch zu drastischen Reaktionen führen konnte.

(Verordnung Maximilians bezüglich des Platzes bei der Prozession, Signatur VO-642)