Geistige Getränke (II.)

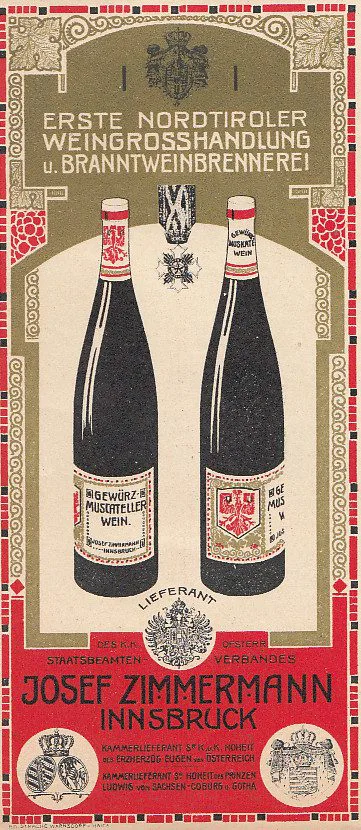

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die Gegner des Alkohols die Prohibition forderten und letztlich (wenn auch nicht für lange) bekamen, war im Tiroler Landtag anlässlich der „Branntweinpest“ von einem Alkoholverbot nicht die Rede. Der Landtagsabgeordnete Dr. Schöpfer (1858–1936), der in Teil I. bereits erwähnt wurde, vertrat die Ansicht, dass es die Zerstörung der Familie und der Verfall der Religion sei, die die Menschen für den Branntwein empfänglich mache. Er war übrigens Professor der Theologie, das nur am Rande. Die Armut sei kein zentraler Grund für das Problem, gäbe es doch auch sehr arme Gemeinden, wo der Teufel nicht um sich greife, sofern nur die Familie noch intakt sei. Ebenso kritisierte er die hohe Besteuerung von Bier, weil man damit das gewissermaßen unvermeidliche Verlangen nach alkoholhaltigen Getränken damit in die falsche Bahn lenkte, anstatt es dem harmloseren Niedrigprozentigen zuzuführen. Ein erstaunlich utilitaristisches Argument für einen Prälaten. Das Steuersystem war in der ebenfalls zuvor erwähnten Gin Craze auch tatsächlich ein grundlegendes Problem gewesen; durch die Eigenheiten der damaligen britischen Steuer- und Gewerbeordnung wurde Gebranntes erheblich billiger als Bier oder Wein. Man hatte nämlich die Produktion gezielt gefördert, nicht zuletzt um weniger abhängig von Importprodukten zu sein. Die geistigen Getränke die man rief…

Während der Abgeordnete Dr. Schöpfer in Bier und Wein das kleinere Übel zum Gebrannten sah, betrachteten manche die ersteren zwei als gänzlich unschädlich, bzw. ja sogar gesundheitsfördernd, und nur das Hochprozentige als bedenklich. Diese Meinung hielt sich auch noch weit bis in das folgende Jahrhundert. Wer mit dem Pumuckl aufgewachsen ist, erinnert sich vielleicht an eine Episode, in der er „zum ersten Mal Alkohol trinkt“ – gemeint ist dabei Likör, Bier trinkt er schon die ganze Zeit, aber das fiel anscheinend in den 80er Jahren in Bayern noch nicht unter Alkohol.

(Signatur FW-K-75)