Es fährt keine Straßenbahn …

… von Winterthur nach Hall. Und doch verbindet die beiden Städte mehr, als nur die Namen und Wappen auf diesem Triebwagen. Im Sommer 1946 hatte Winterthur (Kanton Zürich) „die Patenschaft für den Wiederaufbau der alten Salinenstadt Hall übernommen.“ Ende August reiste eine Delegation, angeführt von einem Hans Salzmann, nach Hall, „um sich […] über den Umfang der Bombenschäden und die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und Bedürfnisse der Salinenstadt zu informieren, bevor die Hilfsaktionen einsetzen. Den Herren wurde Gelegenheit gegeben, unter Führung von Gemeindefunktionären die Zerstörungen im Stadtgebiet und die dadurch hervorgerufenen, teilweise sehr traurigen Wohnungsverhältnisse zahlreicher ausgebombter Familien eingehend zu besichtigen und die Wiederaufbaupläne der Stadtgemeinde kennenzulernen“, so die Tiroler Nachrichten am 6. September 1946. In weiterer Folge schickt der Stadtrat von Winterthur, „unterstützt von einer gebefreudigen Bevölkerung, […] waggonweise Lebensmittel, Kleider, Wäsche, Hausrat, Rohmaterial und Werkzeug für Handwerker, Maschinen, Medizinen und auch herzerfreuende Dinge für Kinder [nach Hall]. Tagelang dauert die Verteilung der vielen Liebesgaben. Sie bringen gleichzeitig Trost und Zuversicht.“

Auch der oben abgebildete Triebwagen war ein Geschenk der Patenstadt gewesen. Im „Kreutz“ heißt es dazu:

29. August [1947]: Tw. 17 (ex Winterthur) leihweise in Betrieb genommen. Solbad Hall hatte von seiner Patenstadt Winterthur diesen 600-V-Tw. [=Triebwagen] geschenkt bekommen, der den Hallern aber mangels einer 600-V-Straßenbahn nichts nützte.

Der Wagen kam zumeist auf der L[inie] 3 zum Einsatz.

So profitierte auch Innsbruck von dieser Schweizer Patenschaft. Ob und wenn ja, wie sich die Innsbrucker dafür bei den Hallern bedankt haben, ist nicht überliefert. Dafür wissen wir aber, dass sich die Salinienstadt bei Winterthur mehrfach für die großzügige und schnelle Hilfe bedankt hat. Bereits im Herbst 1947 reiste die Speckbacher Stadtmusik Hall nach Winterthur, um sich bei den Einwohnern für ihre Hilfe mit Musik zu bedanken. Im August 1948 richtete die Stadt Hall schließlich ein großes Fest zu Ehren ihrer Patenstadt aus (hier ausführlich nachzulesen).

(StAI, Slg. Kreutz)

Tolles, mit bisher unbekanntes Bild eines Exoten der Innsbrucker Tram, von dem es nur wenige Fotos gibt. Danke dafür. Hier war er schon am Ende seines zweiten Lebens und wartete im Ostteil des Betriebsbahnhofs Bergisel seines Stromabnehmers beraubt auf die Verschrottung, die laut Kreutz 1956 stattfand, laut anderen Quellen 1957. Dieses auch bereits aus der Literatur bekannte Foto zeigt ihn am vermutlich selben Abstellgleis wie im Artikelfoto etwas weiter hinten: https://postimg.cc/qgRLSdKx

Bedanken muss(te) Innsbruck sich bei Hall eigentlich überhaupt nicht, denn Hall hat den geschenkten Triebwagen nicht großzügig weitergeschenkt, sondern nach der Testphase 1948 offenbar beinhart gegen Cash an die IVB verkauft (Kreutz Ausgabe 3, S.120 ganz unten). Der Speckgürtel hat es schon damals hervorragend verstanden, die Stadt finanziell auszusaugen. xD

Fast noch spannender als die Betriebsgeschichte dieses Einzelstücks in Innsbruck finde ich die Geschichte hinter der Schenkung. Der Wagen kam vollgestopft mit Schweizer Schokolade, die am Zoll vorbeigeschleust wurde, was ihm auch einen vergessenen Spitznamen verpasste. Eine Schweizer Lokalzeitung hat die Geschichte vor ein paar Jahren ausgegraben, ich habe mir damals das PDF besorgt:

Wie das Schoggitram nach Österreich kam („Der Landbote“, 2.8.2022): http://forum.strassenbahn.tk/ext/Remscheider-Triebwagen-nach-Innsbruck.pdf

Den im Zeitungsartikel angesprochenen Artikel aus 1947 ist außerdem im Volltext auf Seite 19 zu finden: http://forum.strassenbahn.tk/ext/Winterthur-Tw17.pdf

Das ist ein Kapitel, das ich aus dem „Mitteilungsblatt“ Nr. 11 des Tram-Museums Zürich gescannt habe, das entgegen seines becheidenen Namens ein veritables, über 500-seitiges Buch über die Winterthurer Straßenbahn ist. Leider ist die Schrift nicht ganz optimal gut lesbar, das liegt aber nicht am Scan, sondern ist auch im Original schon so. Es lohnt sich aber.

Vielen Dank für die interessanten Ergänzungen und Hinweise zur „Schoggitram“ 🙂

Im Hintergrund: Das Klostergebäude sieht ja auf dem Foto auch recht mitgenommen aus. Ganz links ist auf Klostergrund eine Bombenruine gestanden, einen Rest sieht man noch am Foto. Würde mich auch interessieren, welchem Zweck dieses Gebäude diente, bzw. wer dort wohnte. Ich habe die Vermutung, dass es nicht zum klerikalen Bereich gehört hat. Weiß es zufällig wer?

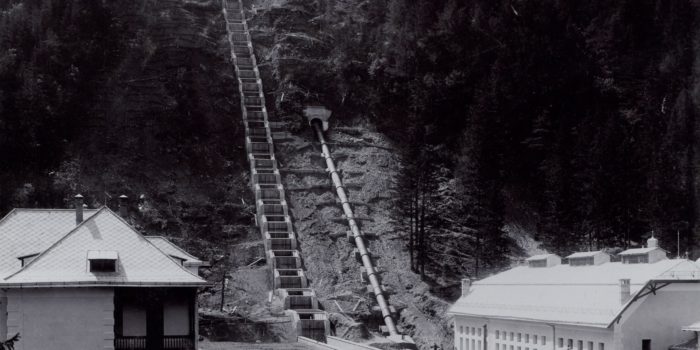

Ich weiß leider auch nichts darüber, aber ich kann ein paar Bilder beitragen, die vielleicht bei Forschungen helfen; bis auf das erste aus 1910 und jenes aus 1953 sind sie alle unbearbeitet, weil meine Bearbeitungen sich auf die Betriebsgelände der LBIHiT/IVB konzentrieren und die Stiftsgebäude darauf meist abgeschnitten sind.

Zuerst das Gebäude, als es noch ganz war:

Ca. 1910 (bearbeitet): https://postimg.cc/dDYspJNp

Ca. 1920: https://postimg.cc/gXpCS2cK

Ca. 1935: https://postimg.cc/hXrTzCzP

Die Ruine nach dem Bombenangriff auf den Bergiselbahnhof:

Kurz nach Kriegsende, Privatfoto: https://postimg.cc/kVG6V7Pf – lässt sich aus dem offengelegten Innenleben vielleicht etwas auf die Funktion des Gebäudes schließen?

Ca. 1950 und immer noch eine Bombenruine: https://postimg.cc/7GgxhRhK

1953 (bearbeitet): https://postimg.cc/D4wyNgf5 , hier wächst schon Gras in der Ruine.

Später:

1961: https://postimg.cc/k61d2d9F – Nichts mehr zu sehen außer Gartenhütten.

1969: https://postimg.cc/5Xnpd9m3 – Auch ohne Schnee keine Spur mehr

Aufgrund der Kamine: „Personal-Wohnhaus“?

der IVB? (Haustüre westlich?)

auf vom Stift gepachteten Grund?

zweei Wohnungen EG. 2 Wohnungen 1.Stock?

„Sanitäranlagen“ im mittig nach Osten vorspringenden Gebäudeteil?

(Aber w i s s e n tut sicher niemand mehr nichts Genaues..)

Zu „ca 1950 und immer noch eine Bombenruine“:

Da hat (möglicherweise!) eine junge Familie den stehengebliebenen Teil des 1.Stocks bewohnt…!

Zwei weiße Tücher, ungefähr in Windelgröße.

Bitte die Herren – rümpfen Sie ruhig die Nase!

Aber – Notzeit! Kaum Textilien zu bekommen! Also:

„Kleines“ „Geschäft: „Gut im kalten Wasser durchspülen – und, wenns geht, nochmals mit warmem Wasser aus

……………………………..dem „Grantl“ – auswinden, aufhängen! – und

„Großes“ Geschäft“ einweichen – Kübel am „stillen Örtchen“ – und, wenn ein paar beisammen waren, auskochen

………………………………am Sparherd – und natürlich gut schwemmen.

Der Siegeszug der Waschmaschine hat Erleichterung gebracht.

Und jener der Firmen Pampers & Co die Müllberge wachsen und gedeihen lassen.

Und weil ich Ihnen allen den schönen Sonntagabend nicht verpatzen will, verschweige ich natürlich, diskret wie ich bin, daß man in den ersten Nachkriegsjahren schon beim Öffnen der jeweiligen Haustüre roch, daß es in diesem Hause jüngst Besuch vom Klapperstorch gegeben hatte.

Wie vermutlich im Hause Klostergasse 5 (?)

P.S.: Auf die Idee mit „Personalwohnhaus“ hat mich die Ähnlichkeit des Dachgeschosses mit jenem Gebäude genau gegenüber am IVB-Bahnhof gebracht.

Trotzdem: Schönen Sonntagabend!

Die Gebäude des zu diesem Zeitpunkt aufgehobenen Stiftes sehen zu Recht „recht mitgenommen“ aus, mehrmals war das Stift Ziel von Bombenangriffen.

Im Juni 1944 wollte Gauleiter Hofer sogar den Turm der Stiftskirche sprengen lassen.

Hier ein Bild aus dem Buch „850 Jahre Stift Wilten“: https://postimg.cc/MMXCK4zV

(c) Stiftsarchiv Wilten

Ich vermute, dass das fragliche Gebäude jenes Pförtnerhaus war, das im Buch als durch Bomben total zerstört vermerkt ist. Auf historischen Karten ist an dieser Stelle des Stiftsgartens jedenfalls schon seit mind. 1750 ein Gebäude eingezeichnet.

Danke vielmals für die Mühe Herr Schneiderbauer. Und das, obwohl ich das interessante Winterthur Thema völlig verfehlt habe. Immerhin ist im Kommentar von Frau Stepanek die Idee aufgetaucht, dass es sich um ein Personalhaus der IVB bzw. deren Vorgänger gehandelt haben kann, was ich für durchaus möglich halte, Also ein Restzusammenhang mit der Straßenbahn bleibt bestehen.

So nebenbei hat mich auf der Nachtaufnahme die große Zahl beleuchteter Fenster im Kloster erstaunt. Noch soviele Chorherren? Es kann aber auch sein, dass man ausgebombten Klosterkollegen Obdach bot. Schon wieder haltlose fiction? Prämonstratenser sehen sich ja als Seelsorgeorden, die Chorherren sind auf die Pfarreien verteilt, und das früher im Doppel, Pfarrer und Kooperator. Ein Vorzug, den mein ehemaliger Mitschüler und als Chorherr Kooperator und danach Pfarrer von Pradl zu schätzen wußte, „Naaa, in so an Manderkloster wie bei die Kapuziner tat i’s nit aushalten“.

Zurück zum Thema. Das war also diese Straßenbahn, welche mir in der Volkschulzeit – ich erinnere mich noch dunkel – als fremdartig aufgefallen ist. So ein Zwischending zwischen dem barocken Basel und dem gradlinigen Zürich. Wie der Laie die Straßenbahnen halt so einteilt 😀

„Glaub nicht was du siehst“, die Nächste: die Nachtaufnahme ist eine Postkarte und die meisten der beleuchteten Fenster sind mit Deckweiß hineingefakt… xD

Nachher war wieder einmal Vorher…Hab erst jetzt den Kommentar von Herrn Rangger sehen können.

Neben dem Rätselhaus gab es laut Kartenmaterial auch noch ein kleineres Gebäude unmittelbar rechts hinter dem Eingang zum Kloster. Es wurde auch zerstört und würde besser zur Funktion als Pförtnerhaus passen, sowohl lagemäßig als auch als Gegensatz zum Mehrfamilienwohnhaus.

Leider ist mein geistlich-wiltener Schulkollege auch keine Auskunftsperson. Den hab ich schon gefragt, er wußte nicht einmal, dass dort ein Haus stand.