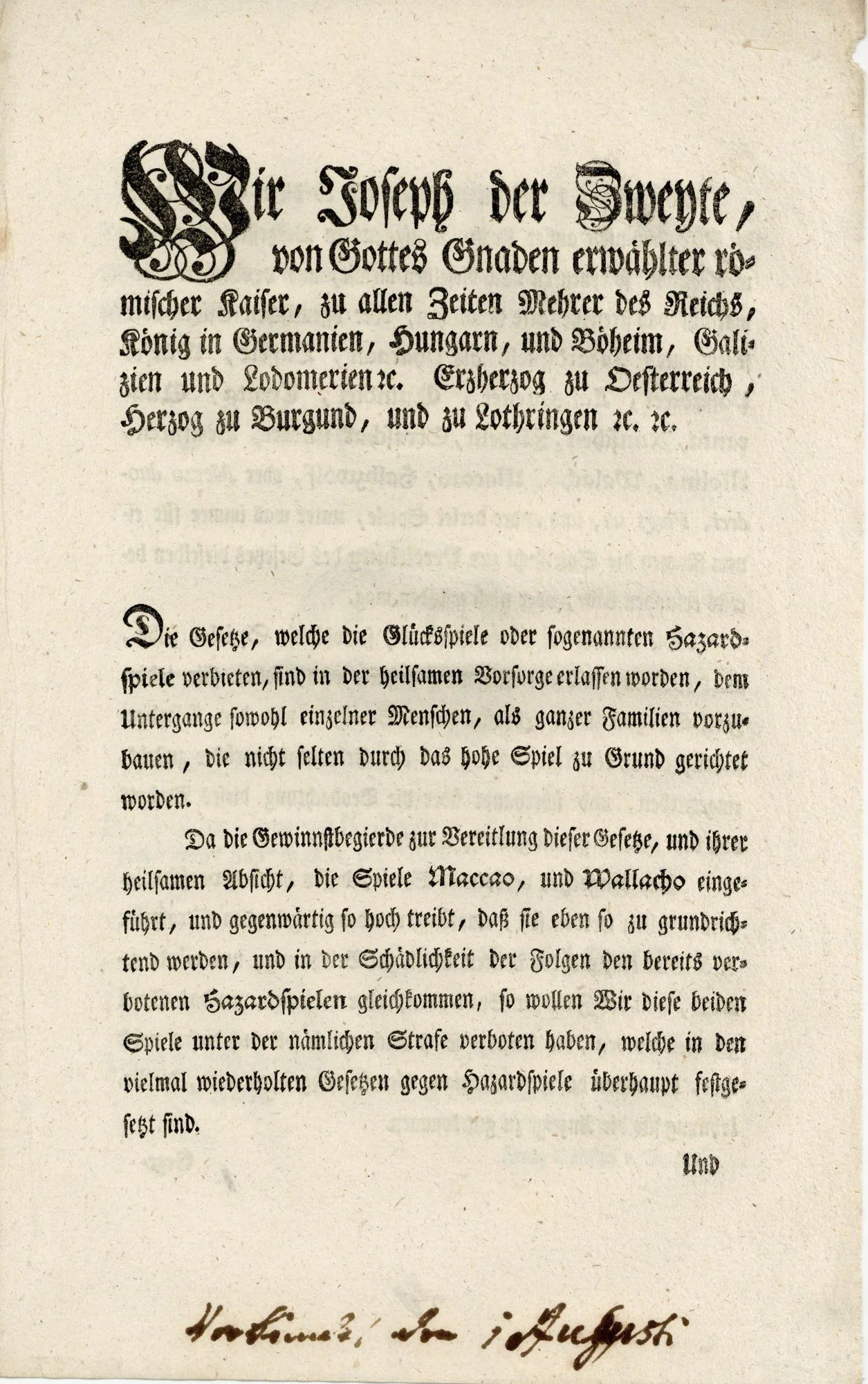

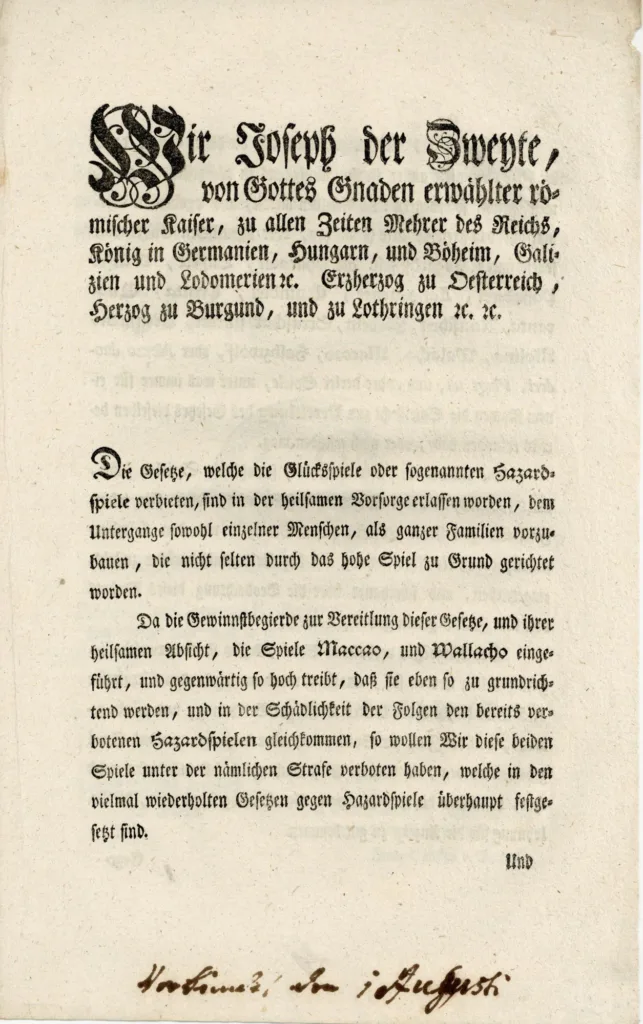

Ein Ende der Hazard-Spiele

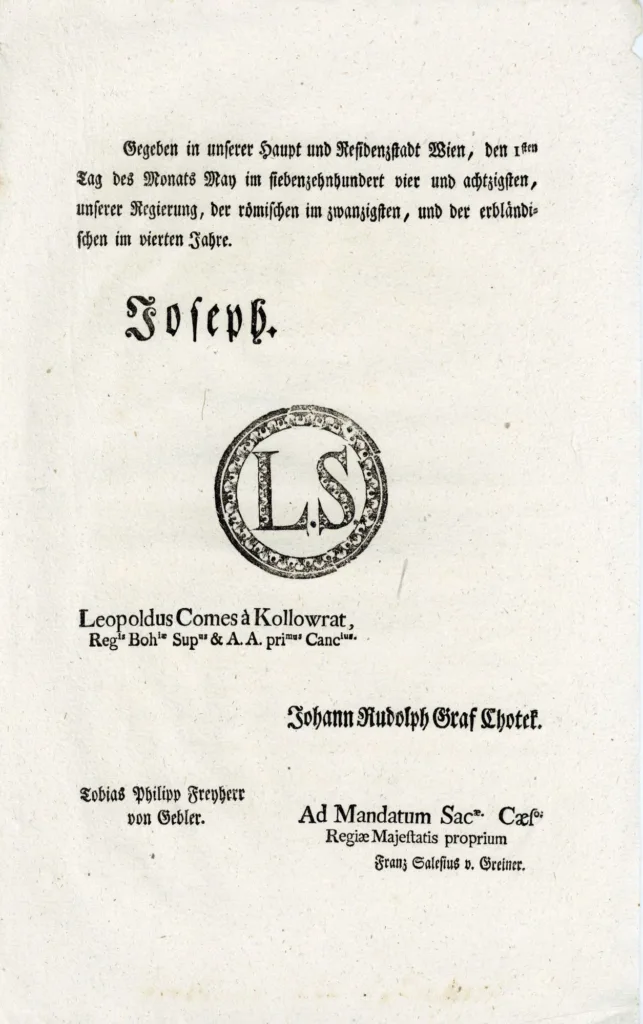

Im Jahr 1784 wurde von Joseph II. eine Verordnung unterzeichnet, welche das Verbot von Glücksspielen (auch Hazard-Spielen) zum Inhalt hatte. Mit diesem Erlass wollte man laut eigener Angabe den Untergang einzelner Menschen sowie ganzer Familien verhindern.

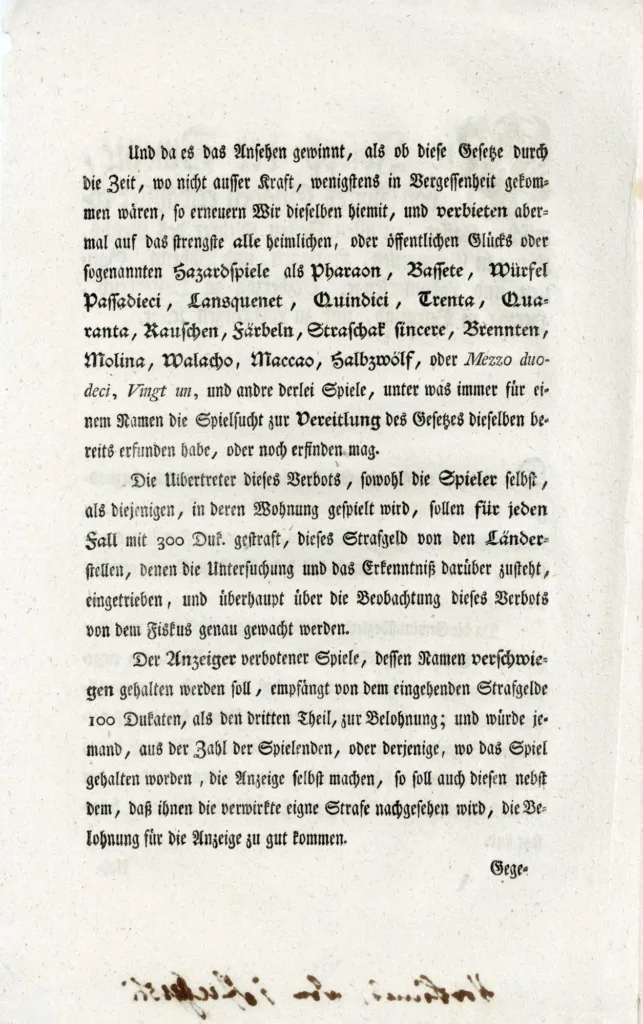

Die Verordnung verbietet nun zwei, seit dem ersten Gesetz neu aufgetauchten und wohl zunehmend beliebten Spiele, nämlich Maccao und Wallacho. In weiterer Folge wird erneut auf die verbotenen Spiele hingewiesen, „da es das Ansehen gewinnt, als ob diese Gesetze durch die Zeit, wo nicht ausser Kraft, wenigstens in Vergessenheit gekommen wären“. Namentlich genannt und unter Strafe gestellt werden: Pharaon, Bassete, Würfel Passadieci, Lansquenet, Quindici, Trenta, Quaranta, Rauschen, Färbeln, Straschak sincere, Brennten, Molina, Walacho, Maccao, Halbzwölf, oder Mezzo duodeci, Vingt un.

Das Gesetz bezieht sich aber auch auf andere derlei Spiele die „unter was immer für einem Namen“ bereits existieren oder künftig erfunden würden. Die Strafe betrug 300 Dukaten für jeden Spieler und auch den Wohnungsinhaber wo gespielt wurde, wobei jeder Anzeiger (auch wenn er selbst spielte) ein Drittel davon, also 100 Dukaten als Belohnung bekommen würde.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, VO-907)