Die Flamme

In unseren Breiten ist seit Jahrhunderten die Erdbestattung üblich, allerdings gab es seit dem späten 19. Jahrhundert vermehrt Bestrebungen auch die Feuerbestattung zuzulassen. Zunächst wurden dafür vor allem hygienische Gründe ins Treffen geführt. Bald schon nahm sich aber auch die organisierte Arbeiterschaft des Themas an. Sie führte in erster Linie reduzierte Kosten im Vergleich zur Erdbestattung ins Treffen und betonte den geringeren Platzverbrauch von Urnenfeldern im Vergleich zu Friedhöfen an. Schließlich war die Frage der Feuerbestattung eine weltanschauliche, indem sich die Proponenten der Feuerbestattung gegen die den Einfluss der Kirche auch auf diesen Lebensbereich stellten. Die Debatte um die Feuerbestattung ist damit eine weitere Facette einer großangelegten Diskussion um die Rolle der Kirche in der Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert.

Im Jahr 1893 wurde die Frage der Zulässigkeit der Feuerbestattung erstmals im österreichischen Reichsrat behandelt. Ausschlaggebend hierfür war eine Petition des Vereins Freunde der Leichenverbrennung „Die Flamme“, der sich einige Jahre zuvor in Wien begründet hatte. Letztlich blieb die Petition folgenlos. Deutlich wurden bei der Debatte im Reichsrat aber die Widerstände seitens der Kirche: der damalige Abt des Klosters Marienberg im Vinschgau Leo Maria Treuinfels, als Vertreter der konservativ-katholischen Richtung protestierte heftig gegen den Vorstoß und erklärte, dass kein Pfarrer sich an der Einsegnung einer zu verbrennenden Leiche beteiligen würde. Schließlich hatte die Kirche 1886 das Verbot der Feuerbestattung noch einmal explizit erneuert.

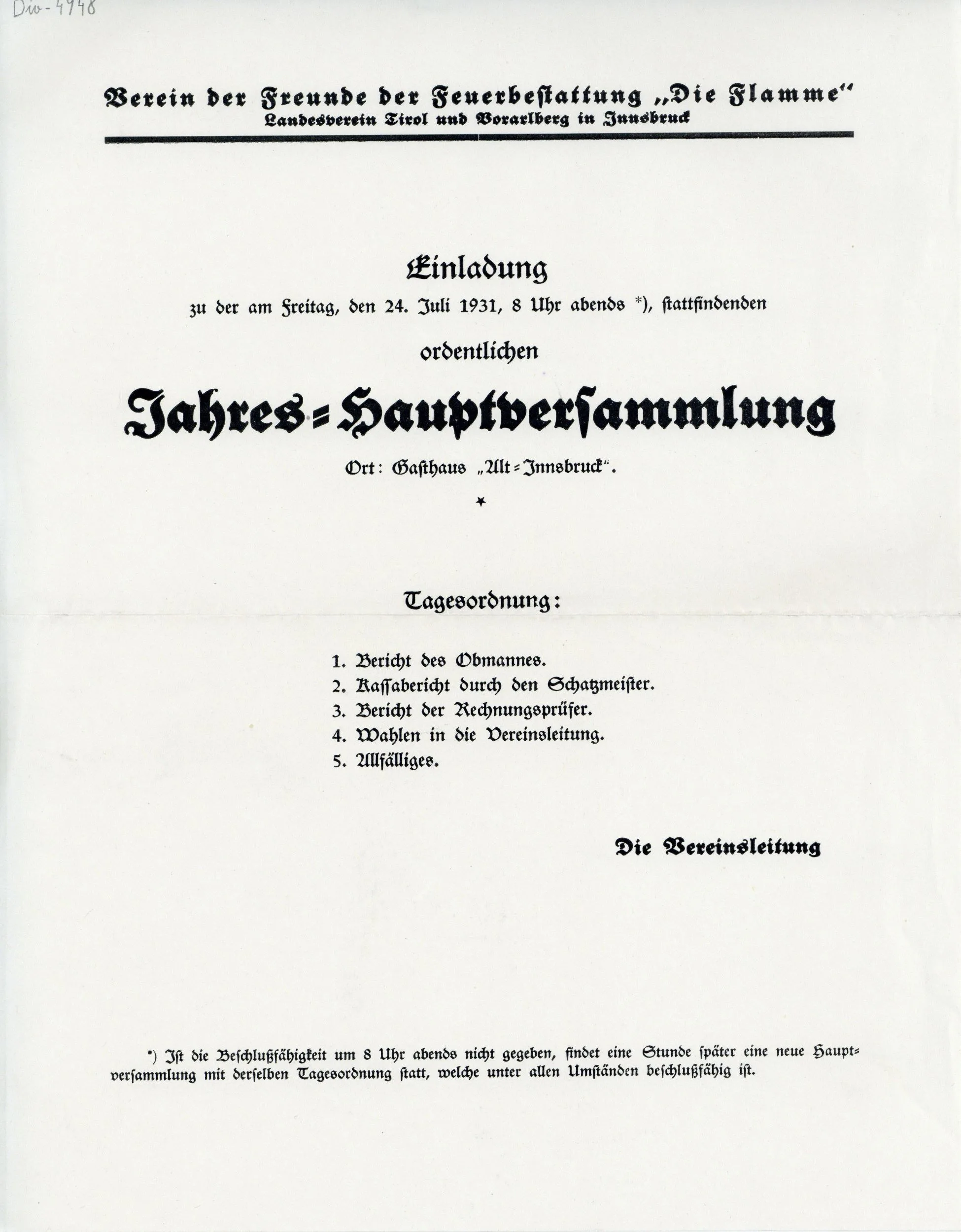

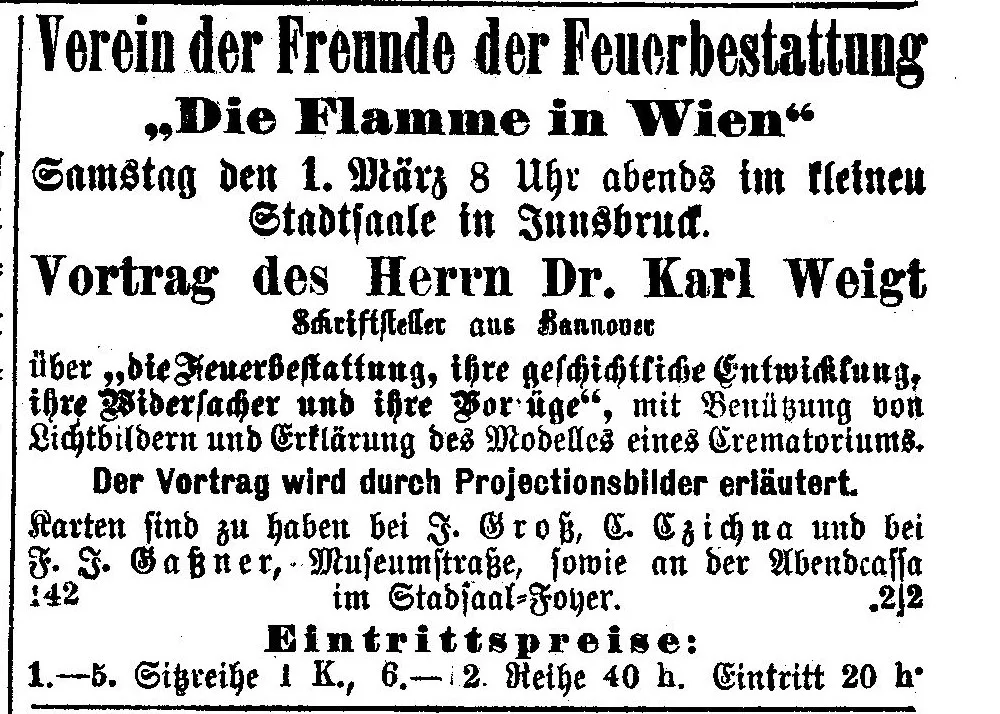

Der Verein Die Flamme gab den Kampf um Zulassung der Feuerbestattung damit aber nicht auf. Er wandte sich in der Folge an zahlreiche Stadtgemeinden und bat, den Verein in dieser Frage zu unterstützen. Im Jahr 1902 traf eine solche Petition auch in Innsbruck ein. Der deutsch-national/deutsch-freiheitlich dominierte Innsbrucker Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung vom 28. Februar 1902 grundsätzlich dafür aus, die Sache zu unterstützen. Die ebenfalls in der Petition angeregte Errichtung eines Krematoriums ließ der Gemeinderat allerdings offen. Passend dazu organisierte der Verein eine Informationsveranstaltung im kleinen Stadtsaal, bei der Karl Weigt, ein Vorkämpfer für Feuerbestattung aus dem Deutschen Reich, einen Vortrag hielt. Im Jahr 1912 erfolgte schließlich die Gründung eines Innsbrucker Zweiges der Freunde der Leichenverbrennung, der eng verbunden mit der Zeitschrift „Der Weckruf. Alpenländisches volkstümliches Wochenblatt für geistigen und kulturellen Fortschritt, für Politik, Volkswirtschaft und Kunst“ war.

Dem Verein war in seinen Bestrebungen bis zum Ende der Monarchie aber kein Erfolg beschieden. Besonders vehemente Anhänger der Idee verfügten daher, dass ihre Leichen ins Ausland übergeführt wurden, um dort verbrannt zu werden, denn im Deutschen Reich gab es seit 1878 (Gotha) mehrere Krematorien. Erst im Jahr 1922 wurde in Wien das erste Krematorium in der noch jungen Republik errichtet, wobei auch hier die weltanschauliche Auseinandersetzung um ein Für oder Wider die Eröffnung überschattete: denn im letzten Moment versuchte der christlichsoziale Bundesminister für Soziales die Eröffnung im sozialdemokratisch dominierten Wien zu unterbinden, was aber letztlich misslang. Architekt des Krematoriums war im Übrigen Clemens Holzmeister, der damals noch in Tirol arbeitete, und für den der Bau den Durchbruch als Architekt bedeutete.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich der Verein Die Flamme außerdem in einen sozialdemokratischen und einen bürgerlichen Verein aufgespalten, wobei man sich in Innsbruck am letzteren Verein orientierte. In Wien hatten der Sozialdemokratische Verein indessen mehr Zulauf. Die Mitgliedschaft im Verein implizierte in der Regel auch die Möglichkeit auf ein kostenloses Begräbnis, die Vereine waren somit eine Art Versicherung – daher verwundert es auch nicht, dass z.B. der erste Obmann des Vereins in Innsbruck Max Wendlenner beruflich bei einer Versicherung tätig war.

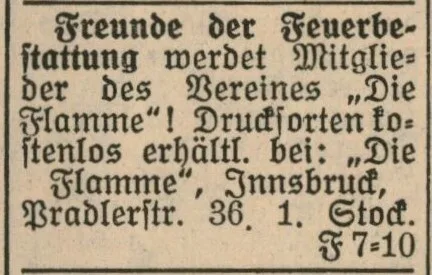

Da die Eröffnung eines Krematoriums im traditionell konservativen Tirol nicht in Aussicht stand, warb der Innsbrucker Verein zumindest dafür einen Urnenfriedhof errichten zu können, was 1927 in Erfüllung ging, damals wurde am Westfriedhof ein Urnenhain eingerichtet. Auch in den folgenden Jahren setzte sich der Verein weiterhin für seine Ziele ein, machte öffentlich Werbung für sein Anliegen und warb um Mitglieder.

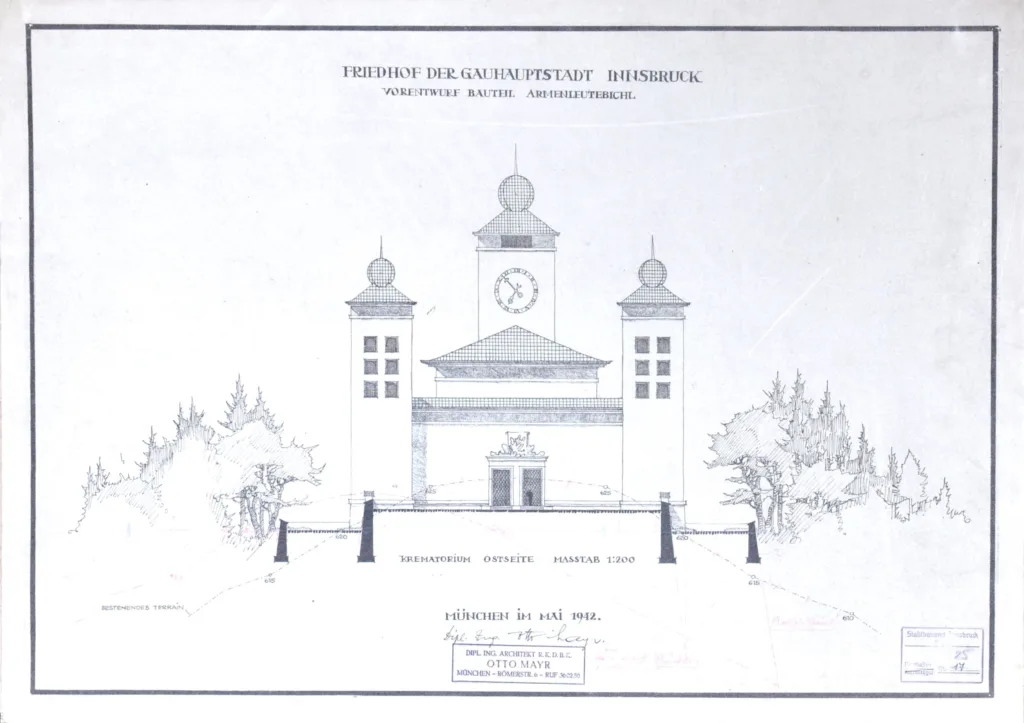

Mit dem sog. Anschluss 1938 wurde der Verein aufgelöst. Allerdings standen die Nationalsozialisten der Feuerbestattung durchaus positiv gegenüber, im Mai 1934 hatten sie diese sogar gesetzlich erlaubt und geregelt. Die Nazis bezogen sich dabei auf germanische Bräuche und setzten sich somit von der christlichen Tradition ab. Was damals von vielen Anhängern der Feuerbestattung freudig begrüßt wurde, nahm im weiteren Verlauf der Geschichte natürlich eine besonders zynische Wendung. Es verwundert aber in dieser Hinsicht nicht, dass bei der Planung eines Zentralfriedhofes für Innsbruck auch ein Krematorium vorgesehen war.

Nach dem Krieg nahm der Verein wieder seine Tätigkeit auf, auch die Katholische Kirche hob ihren Widerstand gegen die Feuerbestattung im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) auf. Bis zur Errichtung eines Krematoriums in Innsbruck sollten dennoch einige Jahrzehnte vergehen. Während es in anderen Bundesländern schon teils seit Jahrzehnten Krematorien gab, wurde in Innsbruck erst 1999 ein solches von der IKB errichtet und zunächst auch von dieser geführt. 2014 wurde das Krematorium an ein Konsortium von Bestattungsunternehmern verkauft.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum – Div-4948; Pl-100-1; Ph-G-24779)