Der Prinz in der Altstadt

Auf Anregung des Kommentars von Frau Stolz zu meinem Beitrag Innsbruck bei Nacht (IV.), möchte ich in diesem Beitrag noch weiterführende Informationen nachreichen bzw. bündeln.

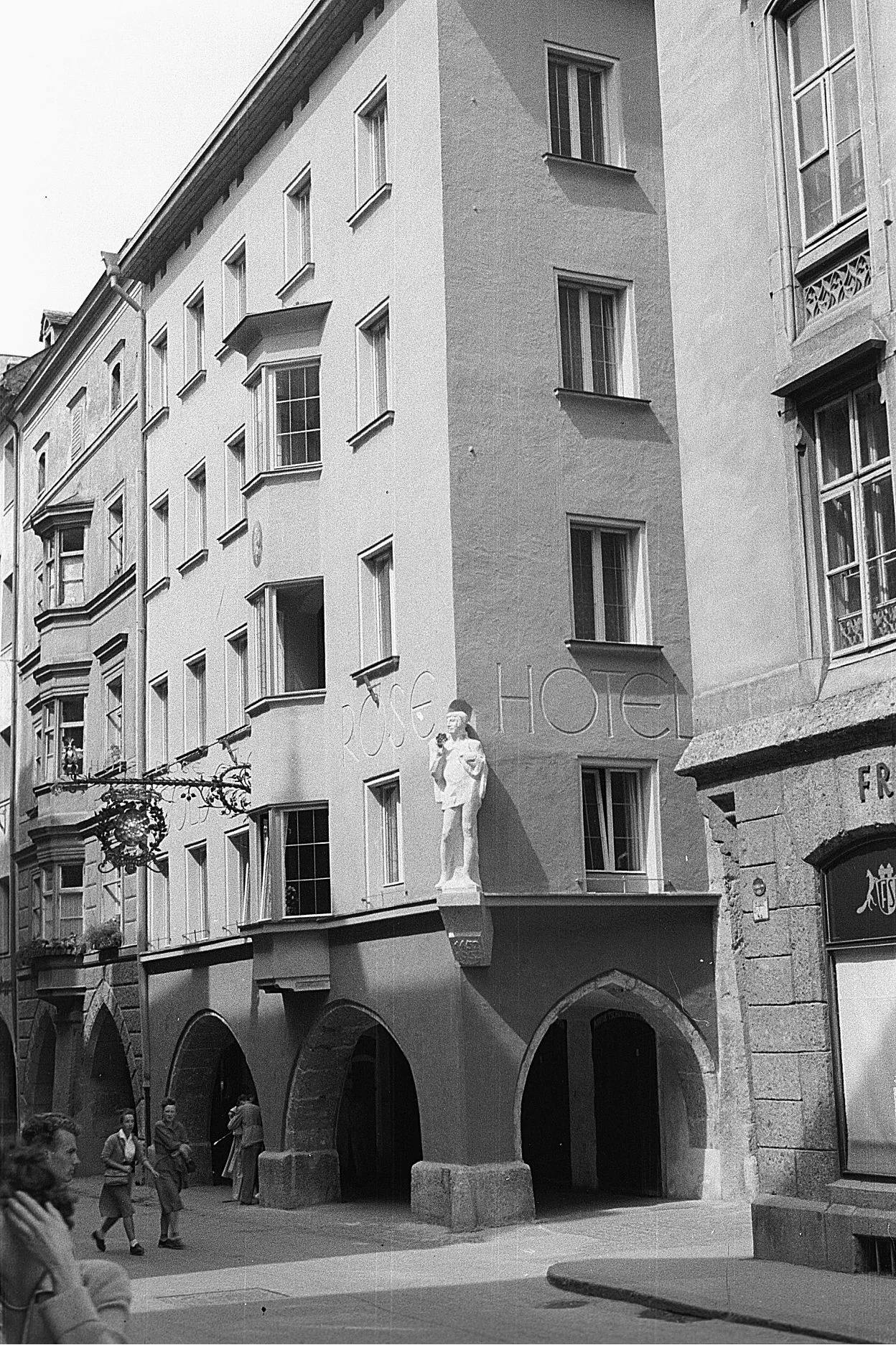

Wie bereits schon richtig dargestellt, steht die Jahreszahl 1952 für die Anbringung des sogenannten Rosenprinzen des Künstlers Hans Andre am Eck des ehemaligen Gasthofs „Zur Goldenen Rose“. Auch zur zweiten Jahreszahl, 1452, kann an dieser Stelle nur wiedergeben werden, was Frau Stolz bereits ausgeführt hat. Man kann davon ausgehen, dass es sich um die erste nachweisbare Nennung des Besitzers, Ambros Hamerspacher, handelt. Nachzulesen in der 1924 von Hugo Klein erschienen Publikation: Geschichte des Gasthauses zur „Goldenen Rose“ in

Innsbruck.

Damit komme ich zur Interpretation der Kunststeinplastik. Reinhard Rampold widmet sich dieser Plastik in der 2001 erschienenen Monographie „Hans Andre. Bildhauer und Maler 1902-1991“. Dort schreibt er einführend folgendes:

Seit Beginn der fünfziger Jahre wird in Andres plastischen Arbeiten ein starker Zug zur Vereinfachung und Beschränkung auf das Wesentliche spürbar. Gleichsam an seine Arbeiten der Vorkriegszeit anschließend, zeichnen sich die Plastiken nunmehr durch eine großzügige Auffassung, einen kompakten Umriß und den Verzicht auf Details aus. Erstmals zeigt sich diese Abkehr vom barockisierenden Gestalten an der Fassadenfigur des ehemaligen Gasthofes „Zur goldenen Rose“ in Innsbruck (1952).

Reinhard Rampold, Hans Andre. Bildhauer und Maler 1902-1991, Innsbruck-Wien 2001, S. 54.

Die Figur des Rosenprinzen beschreibt Rampold daraufhin wie folgt:

Aus dem Jahre 1952 datiert die lebensgroße Konsolfigur des Rosenprinzen an den Gebäudekante des ehemaligen Gasthofes „Zur goldenen Rose“ in Innsbruck (Herzog-Friedrich-Straße Nr. 39), eine jünglingshaft-androgyn anmutende Märchenfigur aus Kunststein, die durch ihre reduzierte Ausführung, einen leichten S-Schwung, den gekonnten Einsatz von Spiel- und Standbein sowie den kecken Blick des Prinzen geprägt und sich durch ihre Verbindung mit dem Gebäude als Bauplastik ausweist. Die spielerisch an einen aus der Konsole erwachsenden Pfeiler zurückgelehnte Figur hält das Spielbein leicht nach außen abgewinkelt und trägt eine mittelalterliche Kleidung, die aus einem um die Mitte gegürteten Wams, einer Joppe und anliegenden Hosen besteht. In der angewinkelten rechten Hand befand sich ursprünglich eine goldene Rose, mit der Linken hält der Prinz den diagonal über die Brust verlaufenden Gurt seiner Tasche.

Reinhard Rampold, Hans Andre. Bildhauer und Maler 1902-1991, Innsbruck-Wien 2001, S. 54.

Resümierend müssen wir leider festhalten, dass die Information über die Inspiration oder Vorlage für diese Plastik vermutlich mit dem Ableben von Hans Andre verloren gegangen ist. Zumindest ist auf unserer Aufnahme aus der Sammlung Kreutz aus dem Jahr 1956, somit 4 Jahre nach Anbringung, die goldene Rose in der rechten Hand des Prinzen noch einigermaßen gut ausmachbar.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, KR-NE-2551)

Vielen Dank, Herr Rettenbacher, für Ihre raschen und ausführlichen Ergänzungen, v. a. auch für den Link zur Publikation von Hugo Klein!

Natürlich wäre es bei einem Kunstwerk immer interessant zu wissen, was für eine Inspiration/Vorlage der Künstler dazu hatte. Wenn es aber – wie in diesem Fall – nicht ganz klar ist, kann das auch ein Vorteil für die Betrachter*innen sein: mehr Interpretationsspielraum. Deshalb habe ich nun für mich beschlossen, dass es sich bei dieser Bauplastik um einen Rosenkavalier handelt. Ich werde ihn bei meinem nächsten Innsbruck-Besuch besonders aufmerksam beäugen. Schon alleine um festzustellen, ob er tatsächlich so einen kecken Blick hat 😉