Das größte aller möglichen Wesen (I.)

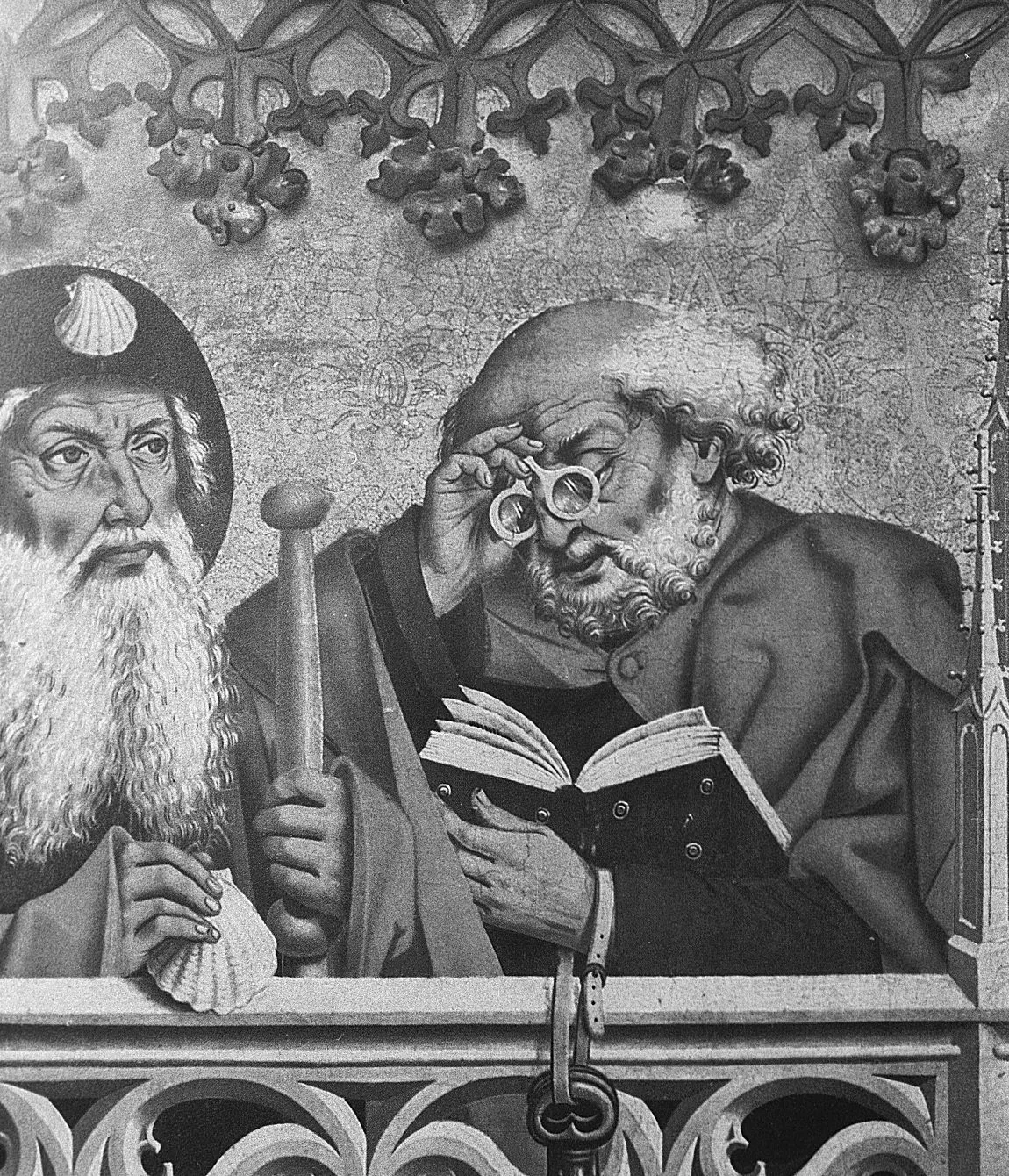

Die sogenannte Nietbrille kam im späten Mittelalter in Gebrauch. Hier zu sehen ist sie in den Händen, bzw. auf der Nase des Heiligen Petrus auf einem Altarbild aus Rothenburg. Die Brille konnte entweder gehalten oder manchmal auch mit dem Scharnier auf die Nase geklemmt werden. Gerade für Angehörige des Klerus waren diese Sehhilfen natürlich ein Geschenk des Himmels, wenn sie Texte von Hand kopierten oder sich in Bergen von Pergament vertieften, um theologische Dispute auszufechten – und davon gab es zur Zeit der Scholastik genug.

Als Begründer der Scholastik gilt vielen der Erzbischof Anselm von Canterbury (1033–1109). Der berühmte Erzbischof hat seinem Fach eine neue Art von Gottesbeweis hinterlassen, die seither von Theologen und Philosophen diskutiert wurde – der ontologische Gottesbeweis (Anselm hat ihn allerdings selbst nicht so bezeichnet, der Terminus stammt von Immanuel Kant). Es handelt sich dabei um ein Argument, welches versucht, die Existenz Gottes allein logisch aus dem Begriff oder Definition Gottes zu folgern. Anselm formulierte es im 11. Jahrhundert, als er noch ohne Brille auskommen musste, folgendermaßen:

„(…) glauben wir, dass Du (Gott) „etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann“. (…) und sicherlich kann „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“,

Anselm von Canterbury, Proslogion, Kap. II

nicht im Verstande allein sein. Denn wenn es wenigstens allein im Verstande ist,

kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit da sei – was ja größer ist. Wenn also „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, allein im Verstande ist, so ist eben „das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, etwas, über dem doch ein Größeres gedacht werden kann. Das aber kann gewiss nicht sein. Es existiert also ohne Zweifel „etwas, über dem Größeres nicht gedacht werden kann“, sowohl im Verstande als auch in Wirklichkeit.“

Um es in einfacherer Form wiederzugeben:

- Gott ist das größte Wesen, das gedacht werden kann

- In Wirklichkeit und in Gedanken zu existieren ist größer als nur in Gedanken

- Würde Gott nur in Gedanken existieren, wäre er nicht das größte denkbare Wesen

- Demnach existiert er in Gedanken und in Wirklichkeit

- Gott existiert in Wirklichkeit

Sind Sie überzeugt?

(Signatur KR-NE-1799)

Der erste Satz dieser „Logik“ Kaskade ist eigentlich erst der zweite. Der erste, wie es überhaupt zur Begriffbildung „Gott“ kommen konnte, fehlt.

Es ist immerhin so, daß es für jeden Begriff, was sich ja von begreifen herleitet, irgend eine sensorische Erfahrung der Sinne braucht. Ich kann schon ein neues Wort erfinden, Brschiigipizli z.B., aber dann muß ich erklären, was das ist, welches Phänomen es auslöst. Auf einen Begriff zu kommen, ohne daß es dazu ein Phänomen gibt, halte ich für unmöglich.

Woher weiß der Mensch was Gott ist? Mit „höchstes Wesen“ sind wir schon bei der sekundären Beschreibung a posteriori. Wie wenn ich erkläre, daß Brschtigipizli eine kaputte Kaffekanne ist, also ein bekanntes Ding beschreibt.

Es ist schwierig.

Ja damit treffen Sie einen heiklen Punkt. Anselm wäre vermutlich nicht einverstanden damit, dass sich jeder Begriff letztlich auf sensorische Erfahrung stützen muss, aber das ist wieder eine eigene Kontroverse der Philosophie. Ich würde auch zu der Auffassung neigen, dass Begriffe Kreise sind, die wir um Bündel von empirischen Erfahrungen ziehen. Natürlich können wir aber auch Begriffe von Dingen haben, die nicht existieren – Einhörner, Kobolde etc. – aber die basieren ihrerseits aus Erfahrungen, die wir dann in unserer Vorstellung neu kombinieren. Aber kann man so zu einem Begriff von Gott kommen?

Thomas von Aquin wäre Ihrer Meinung, dass der Mensch Gott nicht völlig erfassen kann, daher lehnte auch er das Argument ab. Jedenfalls kann man Anselm bestimmt dahingehend kritisieren, dass diese Definition nicht weiter erörtert wird. Ich würde sagen, er stützt sich darauf, dass man klassischerweise davon ausgeht, Gott sei die Kombination der positiven Superlative – allwissend, allmächtig, usw. – eben das „Größte“, das man sich vorstellen kann.

Ein etwas pragmatischerer Zugang kommt zum Schluß dass man zumindest weiß WER die Götter erschuf: Wir Menschen waren es und das gleich mehrmals in der Geschichte.

Die Sehnsucht danach hatten wohl alle Völker zu allen Zeiten, raus kamen recht unterschiedliche Varianten.

So einfach ist es eben nicht. Wenn ich Sehnsucht nach etwas habe, muß ich schon wissen wonach ich mich sehne. Nur bin ich dann schon wieder beim zweiten Satz, Anselms vermeintlicher erster. Statt des „größten blabbla usw was gedacht werden kann“, würde ich an die erste Stelle erst einmal das überhaupt daran denken stellen.