Ich hab das nicht akzeptiert! (1)

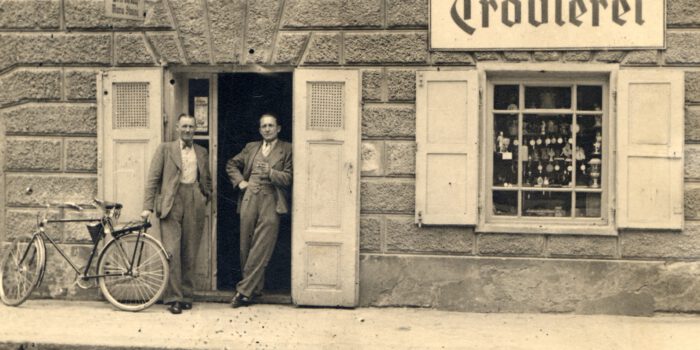

Auf der Hungerburg, in der Kirche zur Heiligen Theresa, finden sich rund 1.000 Votivtafeln – weiße Fliesen mit rosaroten Rosen und dunkelblauen Widmungen, – auf denen Gläubige ihren Glauben bezeugten. Dies führte im Volksmund zur Bezeichnung „Badezimmer der heiligen Theresia“.

Die hier abgebildete Tafel verdient heute besondere Aufmerksamkeit. Resi Monz brachte sie 1943 an – zu einer Zeit, als die Kirche bereits enteignet war und ihr Abriss von der Gauleitung lediglich vorläufig bis Kriegsende aufgeschoben wurde. Auf der Tafel dankt Monz für ihr Überleben im Konzentrationslager Auschwitz. Ihr Vergehen: Sie war eine Liebesbeziehung mit einem polnischen Zwangsarbeiter eingegangen, was nicht nur von der Presse als „übler Volksverrat“ betrachtet wurde. So wurde sie im August 1941 zunächst ins KZ Ravensbrück, später nach Auschwitz deportiert. Nach 32 Monaten Haft wurde sie überraschend freigelassen.

Die unter Strafandrohung gestellte strikte Geheimhaltungspflicht hielt Theresia nicht von ab, sich auf einer Votivtafel öffentlich für ihr Überleben während der 32-monatigen KZ-Haft in Auschwitz zu bedanken.

Monz entstammte einer jenischen Familie aus Söll bei Kufstein und wuchs unter äußerst prekären Verhältnissen auf. Laut den Akten eines ihrer Brüder hatte sie neun damals noch lebende Geschwister, geboren zwischen 1915 und 1935. Die Familie lebte in Söll in engen Verhältnissen, nur zwei Zimmer und eine Küche standen ihr zur Verfügung. Gleichwohl beherbergte man, wie es bei Jenischen häufig üblich war, Verwandte und Bekannte auf der Durchreise. Der Vater versuchte, die Familie mit verschiedenen Hilfsarbeiten, etwa als Zementarbeiter, sowie mit traditionellen jenischen Erwerbszweigen wie dem Korbflechten über Wasser zu halten. Die NS-Behörden sahen darin später „Arbeitsscheu“, obwohl er offensichtlich unter dem Druck der Zeit seit 1939 ständig in Beschäftigung stand und die jenische Lebensweise aufgab.

Die Votivtafel in der Kirche zur Heiligen Theresa auf der Hungerburg ist mehr als ein Glaubenszeugnis – sie erzählt still von Überleben und Mut. Was auf den ersten Blick wie ein persönliches Dankeswort wirkt, steht in Wahrheit für den Widerstandsgeist einer ganzen jenischen Familie. Resi Monz hatte den Mut, öffentlich für ihr Überleben nach Auschwitz zu danken, obwohl Schweigen vorgeschrieben war.

Passend zum Thema lädt die Initiative Minderheiten Tirol und der Verein Jenische in Österreich zum 9. Jenischen Kulturtag am Samstag, 20. September ab 14 Uhr im „Reich für die Insel“ vor dem Landestheater ein. Nähere Infos finden sich unter: https://minorities.at/neunter-jenischer-kulturtag/

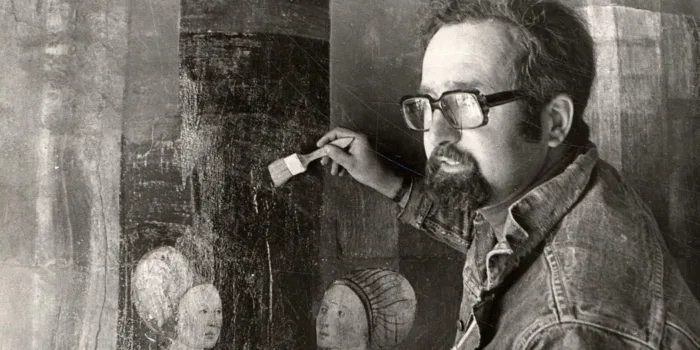

Michael Haupt

(Bild: Michael Haupt)

Weiß man etwas über das Schicksal des Zwangsarbeiters?

Annemarie Edenhauser und Hedwig Schwendter aus Bad Häring wurden 1940 ebenfalls in die Konzentrationslager Ravensbrück und Auschwitz deportiert, Beide überlebten. Die beiden polnischen Zwangsarbeiter Stefan Widla und Jan Kosnik wurden wegen des verbotenen Umgangs mit den einheimischen Frauen am 2.9.1940 beim „Polenlager“ in unmittelbarer Nähe zur Kraftwerksbaustelle der Tiwag durch den Strang hingerichtet.

Danke der Nachfrage und den Hinweis auf das tragische Schicksal der beiden polnischen Zwangsarbeiter. Uns ist leider weder der Name noch das Schicksal des Zwangsarbeiters bekannt.