Zauberberg revisited, Band 2

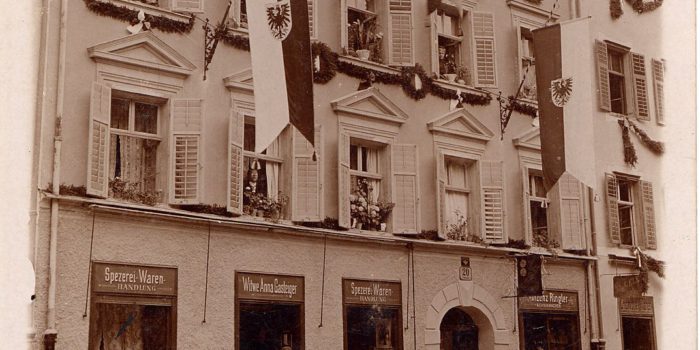

In unserem kleinen Dorfrundgang über dem Inn an der Südflanke der Nordkette betrachten wir heute ein Schwesternbild, das uns wie jenes von letzter Woche auch frei Haus aus dem Ho&Ruck gebracht wurde. Vielen Dank dafür!

Das Foto ist ein paar Jahre älter, es dürfte um 1880 entstanden sein. Die flache Industriehalle der Weyrerfabrik fehlt noch, an ihrer Stelle klafft eine Innsand-Grube und ein schmucker Bauernhof steht noch inmitten der späteren Industrielandschaft. Dafür sieht man von diesem Fotografen-Standpunkt mehr von Mühlau: Anton-Rauch-Straße, Holzgasse und Schraffl-Straße (die alle noch nicht so heißen) haben noch kaum Gebäude (gerade fünf oder sechs insgesamt).

Die schönen weißen Industriehallen von Magister Weyrer und Doktor Baur sehen, wenn man das Thomas-Mann-Spiel weiterführen will, ein wenig aus wie die Sanatorien von Davos. Auf dem Zauberbichl wird allerdings nicht mittels Luftkur die Tuberkulose geheilt sondern mit der Wasserkraft des Mühlauer Trinkwasserbachls rohe Tiroler Schafwolle gewalkt und in die vielfältigen Produkte der Lodenindustrie veredelt. Im Technischen Museum Wien hat man dazu eine schöne Publication mit Baur’s Fabrik eingestellt, die auch die Flirscher Lodenfabrik Draxl vorstellt. Aus dem Hause Weyrer ist schon ein Teil des Familienarchivs dem Stadtarchiv Innsbruck übergeben worden, und letztes Jahr haben wir das Dachbodenarchiv bei Baur-Foradoris (Schwerpunkt 1920 bis 1960) in einer kollektiven Räumaktion gesichert (vermutlich sind die beiden Kollegen in der Feldstraße immer noch beim Absaugen der in staubgrauem Zustand hereingekommenen Bestände). Sowohl Weyrer als auch Baur haben übrigens am Sillkanal mit ihrer Produktion begonnen und sind schon als veritable Industriebetriebe hier herausgezogen.

Angesichts der wenigen Gebäude rund um die Fabriken fragt man sich: Wo lebten denn zu dieser Zeit die Handwerksmeister (noch alle männlich) und die Arbeiter:innen? Die Frage gilt auch für die Jahrzehnte danach: Haben alle Haushalte der Martha-Dörfer ihr landwirtschaftliches Gesinde außerhalb der Erntezeiten an die Fabriken abgetreten? Die Gegend rundherum war ja auch auf Höttinger, Arzler, Rumer, Amraser und Innsbrucker Seite so gut wie unbewohnt. Wanderten also die Leute noch ohne jeden öffentlichen Verkehr aus Pradl herüber oder doch über den Hohen Weg aus St. Nikolaus? Sicher gab es später auch einfache Wohnmöglichkeiten im Areal, aber die geschätzten 200 Angestellten pro Fabrik müssen auch eingependelt sein. Mit den erst ab 1897 erschienenen Adressbüchern ist es nur teilweise zu klären, speziell in der Häusergruppe von Mühlau Hausnummern 120+ aber dann auch in ganz Mühlau wohnten in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg neben einer großen Zahl von Staatsbahnangestellten Rauchs Müller, ETABs Bäcker, aber auch Weyrers Weber und Baurs Walkmeister.

Die Fabriken hatten in Mühlau zunächst die Hausnummern 15 bis 22,5. Peter Helfers Häusermeer zeigt die wandelnden Adressen und Eigentümer:

Mühlau 15 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 16 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 17 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 18 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 19 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 19,5 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 20 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 21 (Details) (auf Karte📍)

Mühlau 22 (Details) (kein Standort)

Mühlau 22,5 (Details) (auf Karte📍)

Weil das Bild so alt ist, hier noch 2 Ausschnitte davon in hoher Auflösung.