Prinzipiell ausschließlich für Männer

Sucht man im Adressbuch nach „Schwimmbad“ findet man bis 1909… Nichts. Was nicht, heißt, dass es gar nichts gab. Unter „Badeanstalten“ finden sich 1900 genau drei Treffer im Adressbuch: Das Bad zur Kaiserkrone in der Herzog-Otto-Straße 6 von Josef Hillepold, Konstantin Nicolits Bad in der Maximilianstraße 4 sowie die Städtische Schwimmschule am Fürstenweg 2 (auch interessant, dass sich die Städtische Schwimmschule außerhalb des Stadtgebiets befand). Vielleicht ist das aber auch dem Umstand geschuldet, dass die Adressbücher noch in den Kinderschuhen steckten? 1904 werden dann für Hötting auch Büchsenhausen und Venusbad genannt, zusammen mit dem Hinweis, dass man die Therapeutischen Bäder unter einer eigenen Rubrik fand. Ein Jahr später wurde die Bäderlandschaft durch das städtische Brausebad in der Jahnstraße ergänzt und 1907 durch jenes in der Schulgasse 4 in Wilten.

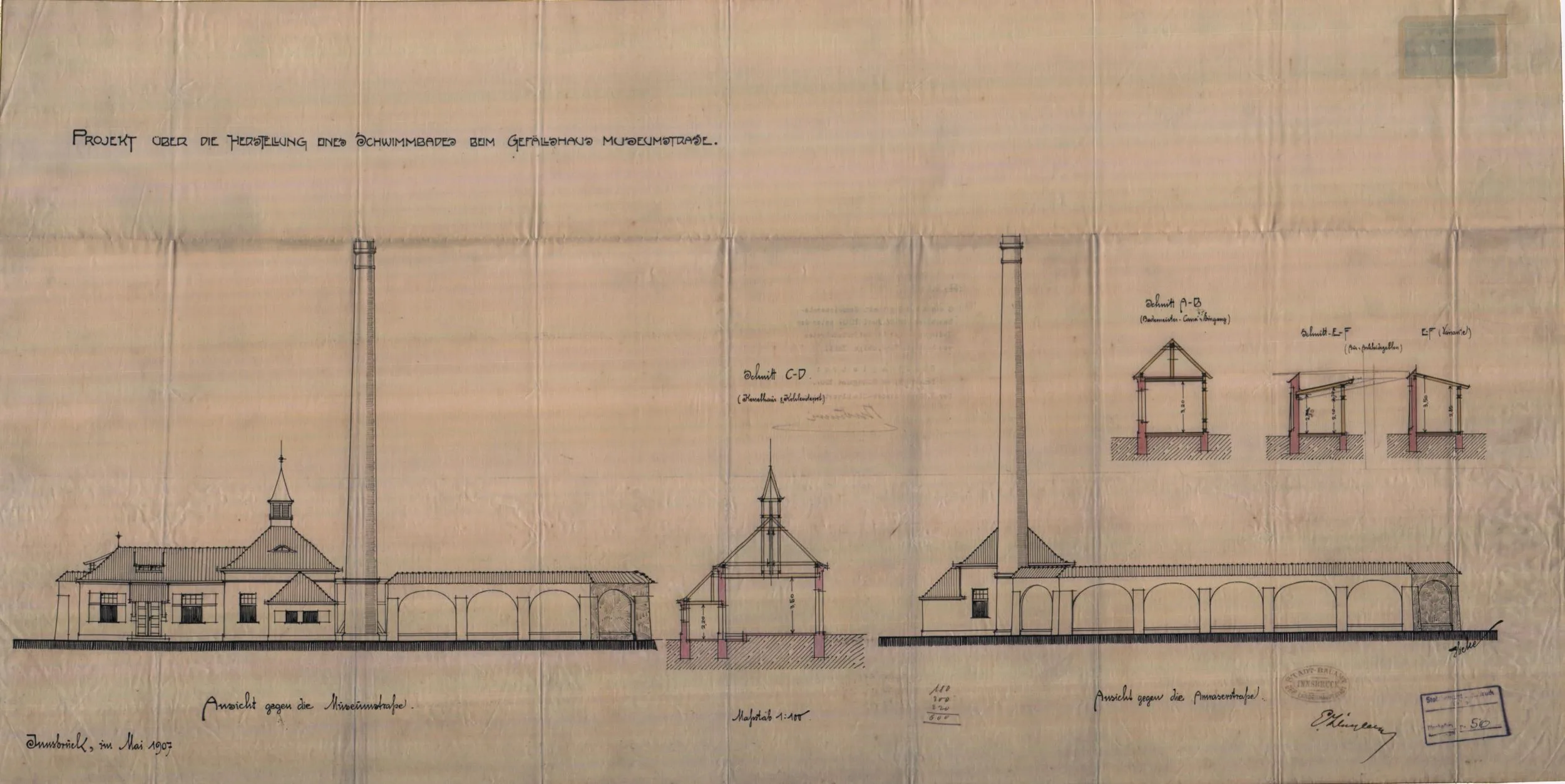

Dabei handelt es sich jeweils nicht um das Errichtungsjahr, sondern um die erstmalige Nennung im Adressbuch, die beim städtischen Männerschwimmbad 1909 erfolgte. Der Beschluss und Plan stammt aus dem Jahr 1907, zu Ende dieses Jahres waren aber „nur der Unterbau und das Bassin fertiggestellt“, wie aus einem Zeitungsbericht zur Bautätigkeit in Innsbruck festgestellt wird. In der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 1908 einigte man(n) sich „nach kurzer Debatte prinzipiell […] dieses Bad ausschließlich für Männer zu bestimmen“. (Einige Jahre später folgte in unmittelbarer Nähe noch das städtische Frauen-Schwimmbad). Die Eröffnung sollte Mitte Juli 1908 erfolgen.

Zudem beschloss der Gemeinderat am 25. Juni 1908 auch die Tarifordnung und die Badezeiten („An Wochentagen von 6 Uhr früh bis zum Einbruch der Dämmerung“ an Sonn- und Feiertagen bis 13:00), die ebenfalls ab 1909 im Adressbuch veröffentlicht wurden. Die Badeordnung – die sich aufgrund der Zielgruppe und Ausstattung von jenen der Brausebäder unterschied – folgte interessanterweise erst 1912. „Allfällige Beschwerden sind in das bei der Kassa aufliegende Beschwerdebuch einzutragen oder beim Stadtmagistrate vorzubringen“, heißt es da abschließend. Leider hat sich dieses Buch nicht erhalten; ich wäre gespannt, was verärgerte Badende dort so vermerkten.

Das Männerschwimmbad konnte zu Beginn übrigens noch gar nicht mit einer Adresse aufwarten. Auf dem obigen Plan lautet die Ortsbeschreibung „beim Gefällshaus Museumstraße“, im Adressbuch ab 1909 „Museumstr. (außerhalb d. Bahn-Viaduktes)“. Erst einige Jahre später erhielt es die Anschrift Museumstraße 34. Ebenfalls eine interessante Lücke: einer der wenigen ehemaligen Adressen, die in unserem Häusermeer nicht auf der Karte verortet sind; im Gegensatz zu historischen Stadtplänen. Das Bad war – vor allem aufgrund des langen Schlots, den man auch auf späteren Fotografien erkennt – wohl kaum zu übersehen. Heutige Generationen fragen sich da: Wozu brauchte es den? Dass man fürs Schwimmen, sich Waschen und die Wäsche heißes Wasser brauchte, ist schon klar. Aber gleich so ein Schlot? Technische Erläuterungen sind wie immer herzlich willkommen.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Pl-263)