Post für Klabuschnig

Der Kaiserjägeroffizier Hugo Klabuschnig (1890-1952) überstand die äußerst verlustreichen ersten Wochen des Ersten Weltkrieges äußerlich unversehrt, musste aber im Winter 1914/15 krankheitsbedingt einige Zeit im Reservespital in Leoben verbringen. Im Feber 1915 rückte er wieder zum 3. Kaiserjägerregiment ein. An seine Eltern schrieb er am Abend des 17. Feber 1915: „Gehe heute wieder in [den] Schützengraben, mir geht es ausgezeichnet – hoffe dasselbe von Euch.“

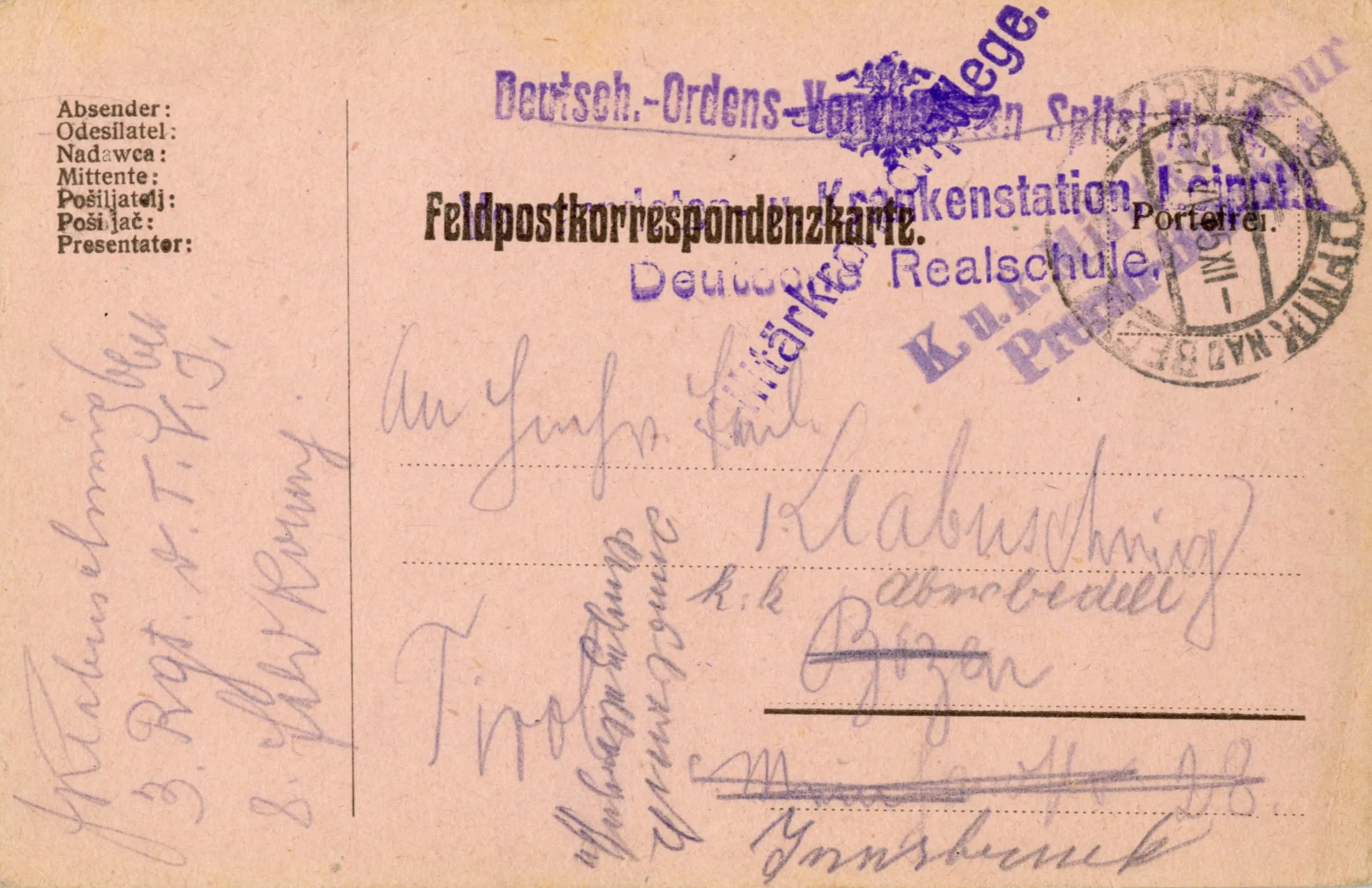

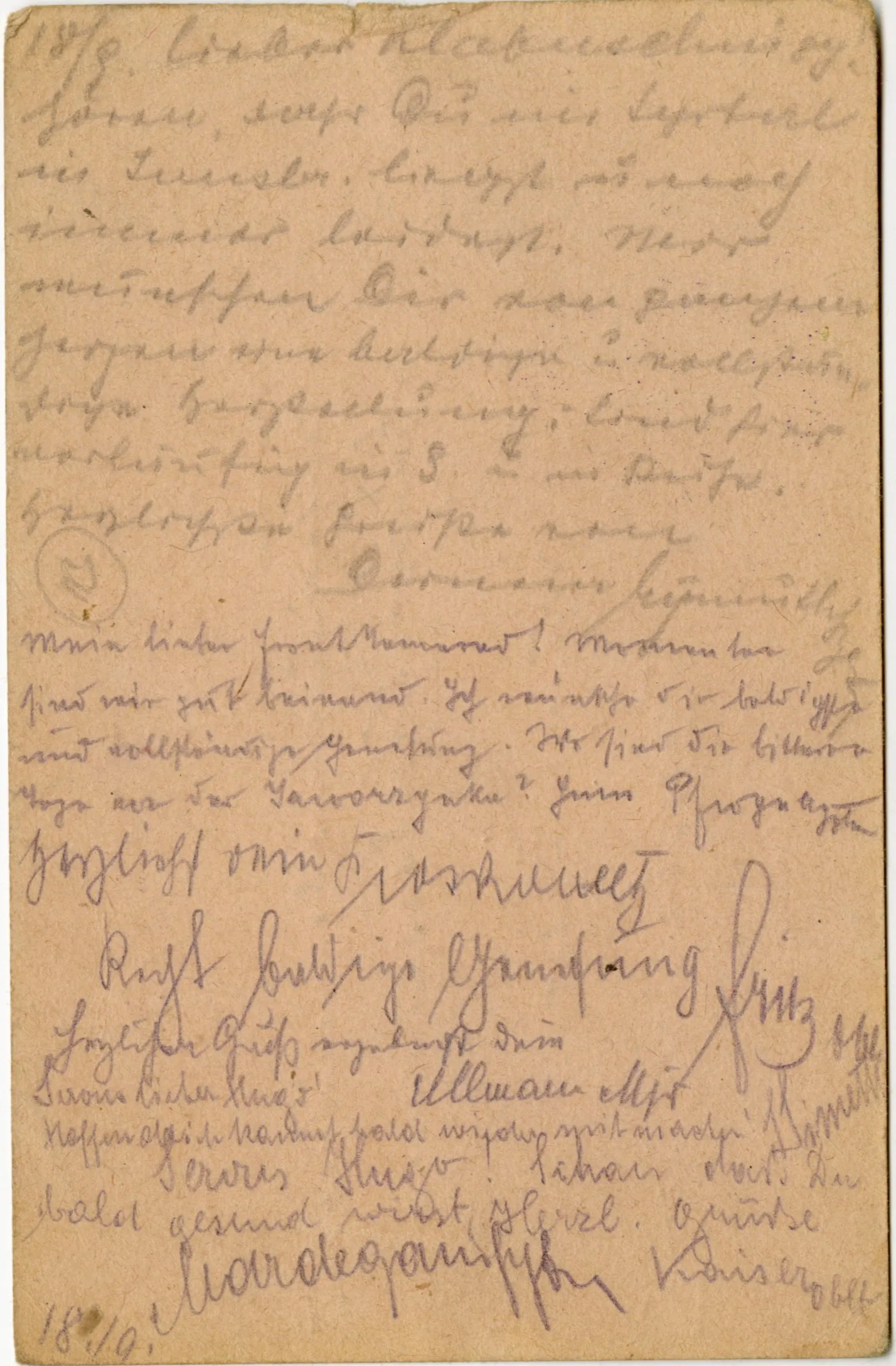

Drei Monate später, während der für die Mittelmächte erfolgreichen Durchbruchschlacht bei Gorlice-Tarnów, wurde Hugo Klabuschnig schwer verwundet. Von der Front kam er zunächst in ein improvisiertes Spital im mährischen Leipnik (Lipník nad Bečvou). Am 7. Juni 1915 schrieb er an seine Eltern: „Mit Ausnahme eines neus [sic] Verbandmachens gehen die Schmerzen – nur immer kein Schlaf und Appetit. Übermorgen schicke ich Geld. Wenn ihr mir Äpfel schicken könntest [sic], würde ich mich sehr freuen.“

Nach einigen Wochen wurde Klabuschnig von Leipnik ins Reservespital IV (Neue Universität) in Innsbruck überstellt. Dort erreichte ihn auch die oben abgebildete Karte, die ihm einige seiner Regimentskameraden Mitte September 1915 von der Isonzo-Front geschrieben hatten.

Unter den Unterzeichnern finden sich neben dem Major Julius Ullmann auch die bekannten Hauptleute Arthur Eymuth und Anton Pfrogner, Hauptmann Anton Proskowetz und Hauptmann Anton Mardegani sowie die Oberleutnants Norbert Fritz, Ferdinand Simeth und Eugen Kaiser.

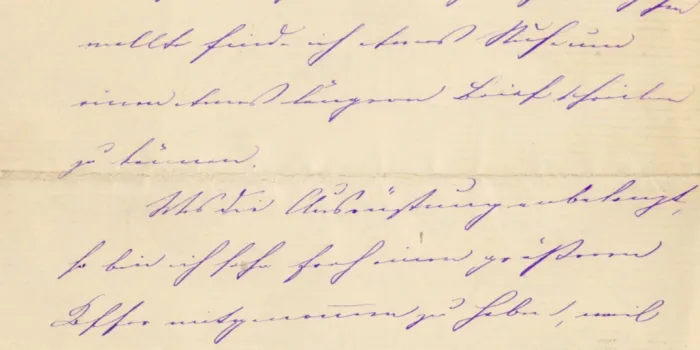

Klabuschnig erholte sich derweil nur langsam von seiner schweren Verwundung. Mitte Oktober 1915 schrieb er an seine Eltern nach Bozen: „Die Gehversuche machen gute Fortschritte – bin allein gegangen. Der Tee, den ich heute trank hat auch seine Wirkung gemacht – vielleicht stellt sich wieder ein großer Hunger ein, was gibt es Neues in Bozen?“

Eigentlich hätte der Krieg für der Berufsoffizier Klabuschnig nun vorbei sein können. Aber er wollte es anders: „Trotz seiner schweren Invalidität blieb er nicht im Hinterland, sondern versah einen verantwortungsvollen Dienst beim Edelweiß-Korpskommando an der Front. Eine kurze Kommandierung als Ordonnanzoffizier in der Hofburg in Wien unterbrach sein Frontleben, doch rückte er bald wieder zum Edelweißkorps ein. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges geriet er noch in italienische Gefangenschaft.“

(Slg. Kurt Klieber, Privatbesitz)

In den Adressbüchern wird der Vater von Hugo Klabuschnig, k. k. Univ.-Oberpedell Gustav Klabuschnig, ab 1909 durchgehend bis lange nach dem Krieg als in der Angerzellgasse 16 wohnhaft notiert. Eigenartig, dass der Sohn seine Feldpostkarten (auch die aus Galizien vom 19. August 1914 aus Teil 1) in die Meinhardstraße 28 nach Bozen schickte.

Eine Frage noch zum Adress-Zusatz „Kassianeum?“: Gab es ein solches in Innsbruck? Von Brixen ist mir ein gleichnamiges Haus bekannt. Vielleicht meinten seine Kameraden aber auch das Canisianum (weil sie nicht genau wussten in welchen Lazarett er unterkam), in diesem war die Abteilung VIII des k. u. k. Garnisonsspitals Nr. 10 untergebracht. Er hat die Karte hoffentlich auch im Reservespital IV (Neue Universität) erhalten, wäre schade um die vielen gut gemeinten Genesungswünsche gewesen.

Laut dem Eintrag in der Heimatrolle war Hugo Klabuschnig der Sohn des k. u. k. Oberwaffenmeisters Heinrich Klabuschnig. Dieser scheint im Bozner Adressbuch 1914 unter der Adresse Meinhardstr. 28 ( https://digital.tessmann.it/tessmannDigital/Medium/Seite/20195/63/issueId-206982-currentDate–zoom-1.html ) auf, allerdings fälschlicherweise mit zwei „g“ am Schluss. In einem Nachruf auf Heinrich K. heißt es: „Mittwoch den 25. November wurde in Innsbruck Herr Heinrich Klabuschnig, Oberwaffenmeister i. R., zur letzten Ruhe gebettet. Herr Klabuschnig, ein geborener St. Danieler, war wohl eine weit und breit bekannte Erscheinung. Mit 14 1/2 Jahren kam er in die Gewehrfabrik Umfahrer nach Ferlach in die Lehre. Ein halbes Jahr später wurde er von seinem Herrn zufolge seiner Fähigkeiten in die Filiale Klagenfurt gestellt. Im 19. Lebensjahre trat er als Freiwilliger in das Kärntner Hausregiment Nr. 7 ein, von welchem er wegen seines Berufes zum 6. Artillerie-Regiment nach Graz berufen wurde. Im Jahre 1878 rief man Klabuschnig ins Arsenal nach Wien, woselbst er auch die Meisterprüfung ablegte. Hernach wurde der Verstorbene nach verschiedenen Militärkommanden, wie Neusatz, Szegedin, Kecskemet, Innsbruck, Borgo, Bozen, Artovac (Herzegowina), Nevesinie, Riva, Graz berufen. Als tüchtiger Waffenmeister, strammer treuer Soldat war Klabuschnig samt seiner ihm im Jahre 1888 angetrauten Gattin überall sehr beliebt, sowohl bei seinen Vorgesetzten als auch in Zivilkreisen. Am 1. Mai 1913 trat der Verstorbene in den Ruhe stand, seine zwei Söhne waren aber bereits aktive Offiziere bei den Tiroler Kaiserjägern. Seit 1920 verbrachte Klabuschnig samt Familie seine Ruhejahre in Innsbruck, wo er wohl einer der beliebtesten Gesellschafter war. Im Sommer dieses Jahres sahen wir Vater Klabuschnig leider zum letzten Male.“ Kärntner Tagblatt vom 17.12.1930, S. 4.

Der von Ihnen erwähnte Gustav Klabuschnig (1871-1936) stammt ebenfalls aus St. Daniel im Gailtal. Ob und wie er mit Heinrich verwandt war, konnte ich noch nicht klären …

Mit Blick auf die Karte mit den Genesungswünschen denke ich auch, dass eigentlich das Canisianum gemeint war. Offenbar ist die Karte aber in seine Hände gelangt. Möglich wäre auch, dass er zunächst im Canisianum behandelt und erst später ins Reserve-Spital IV verlegt wurde …

Bin eben über einen noch ausführlicheren Nachruf auf Heinrich Klabuschnig gestoßen: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=viz&datum=19301203&query=%22Heinrich+Klabuschnig%22&ref=anno-search&seite=9

Danke, Herr Egger, für Richtigstellung und Ergänzung! Ich habe im Adressbuch ohne Kenntnis des Vornamens nur nach Klabuschnig suchen können und dabei sind Gustav und Alfred erschienen. Allerdings habe ich nicht jeden Link geöffnet, sonst wäre sicher auch der Heinrich aufgetaucht. Der k. k. Univ.-Oberpedell Gustav Klabuschnig war der Bruder von Heinrich und damit Hugos Onkel. Alfred war ein Sohn von Heinrich u. Katharina/Käthe Klabuschnig und damit Hugos Bruder.

Heinrich und Katharina wohnten mit ihren Söhnen Alfred und Hugo viele Jahre in einer stattlichen Villa in der Saggengasse 7/Kaiserjägerstraße 7 – eine passende Adresse für Kaiserjäger-Regiments-Mitglieder 😉

Katharina Klabuschnig starb 18 Jahre nach ihrem Ehemann am 31. Dezember 1948. Sie wurde ebenfalls am Militärfriedhof beerdigt.

Heinrich Klabuschnig war Gründungsmitglied des Khevenhüller Siebener Bundes Ortsgruppe Innsbruck und im Ruhestand quasi ein Berufskollege von Ihnen als „Archivar“ dieser Vereinigung, was auch immer da seine Aufgaben gewesen sein mögen.

Bei manchen Biografien, die man hier bereits zu lesen bekam, aber besonders auch am Beispiel von Heinrich Klabuschnig wird einem klar, wie oft manche Mitglieder des k. u. k. Militärapparates Zeit ihres Berufslebens ihren Wohnort wechseln mussten – kreuz und quer durch die gesamte Doppelmonarchie. Ich stelle mir das alleine schon sprachlich als eine riesige Herausforderung vor. Gab es eigentlich so etwas wie eine gesetzlich geregelte Amtssprache für Angehörige der k. u. k. Armee?

Ein bissel kenn ich mich aus. Mein Urgroßvater war Leutnant bei den kuk Husaren. Er kam von Ungarn bis Lindau wohnortmäßig wirklich viel herum. Offiziere mußten 3 bis 4 Sprachen der Monarchie beherrschen, Deutsch und Ungarisch auf jeden Fall. Zwei Sprachen waren auch für Unteroffiziere Pflicht.

Auch sein Sohn August, also mein Großvater, hat fließend Ungarisch gesprochen, das allerdings umgangssprachlich aus der Zeit seiner Kindheit in Budapest gelernt. Er kam dann als junger Forstbeamter wegen seiner Deutschkenntnisse 🙂 nach Innsbruck. Sonst hätt ich zum Schluß noch den Viktor gewählt.

Über die zahllosen Übersiedlungen der Armeeangehörigen habe ich folgendes gefunden:

„Das Mobiliar dieser Familien bestand meist nur aus Kisten, Matratzen und Teppichen, denen die vielen Eisenbahnfahrten nicht schadeten, und die sich jeder hen Wanderschaft bequemen, die sie nicht weniger als zweiundzwanzigmal die Garnison wechseln ließ. Von Komorn ging es nach Preßburg, Ödenburg, Karlsruhe, Klausenburg, Budapest, Wien, Sarajewo, Kronstadt und so weiter, in ebenso abwecWohnung nach Bedarf anzupassen vermochten.

Auch Lehàrs mußten sich zu der k.u.k. ärarischslungsreichem wie anstrengendem Reigen…“

Aber man braucht ja nur auf den „Alten Militärfriedhof“ zu spazieren, wo man davon einen Eindruck bekommen kann – auch ohne die vorhergehenden „Zwischenstationen“ zu kennen….

In der österreichisch-ungarischen Armee unterschied man zwischen Kommandosprache, Dienstsprache und Regimentssprache. Die Kommandosprache der k. u. k. Armee und der beiden Landwehren war Deutsch, umfasste aber lediglich „etwa 80 grundlegende Befehle, wie ‚Rechts‘, ‚Links‘, ‚Halt‘, ‚Rührt Euch‘ und ‚Feuer‘ […].“ (Deák, S. 122)

Mit Blick auf die Dienstsprache wird es schon etwas komplexer: „Die Dienstsprache war die Sprache, derer sich die Armee nach außen bediente und im Verkehr der militärischen Stellen untereinander (wenn etwa das Regimentskommando an das Korpskommando schrieb). Sie war ebenfalls das Deutsche. Die Ausnahme bildete das Ungarische in der Honvéd und in ihren kroatischen Truppenkörpern das Kroatische.“

Und dann war da ja noch die Regimentssprache bzw. bei manchen Einheiten die Regimentssprachen: „Hier stand in der gemeinsamen Armee und in der österreichischen Landwehr jedem Soldaten grundsätzlich das Recht zu, in seiner Muttersprache ausgebildet zu werden. Jede Sprachgruppe musste allerdings in einem Regiment (Truppenkörper) einen Prozentsatz von 20% erreichen, um Berücksichtigung zu finden. War eine Sprache anerkannt, so erhielt der Soldat das Recht sich im militärischen Alltag und im Gespräch bis zu seinem Hauptmann in seiner Sprache zu verständigen. Insgesamt brachten es 12 Sprachen zu Regimentssprachen: deutsch, italienisch, kroatisch, polnisch, rumänisch, ruthenisch (ukrainisch), serbisch, serbokroatisch (zeitweise als bosnisch bezeichnet), slowakisch, slowenisch, tschechisch und ungarisch.“ (https://wk1.staatsarchiv.at/kriegsalltag/farbtabellen-sprachliche-zusammensetzung/index.html). Siehe dazu auch István Deák, Der k. (u.) k. Offizier 1848-1918, 2. verb. Auflage, Wien, Köln, Weimar 1995, S. 122-126 und Martin Schmitz, „Als ob die Welt aus den Fungen ginge“. Kriegserfahrungen österreichisch-ungarischer Offiziere 1914-18, Paderborn 2016, 28-38.

… bloß nicht, Herr Hirsch! Ez nem lehetséges!

…Äsnämmlähäschtschägäss…ich bin stolz, Vorfahren zu haben, die derartige Geräusche erzeugen konnten. Herzmanovsky-Orlando, der alte Ungarnspötter, hätte hinzugefügt „ohne den Mund zu benutzen“.