Novum: Gelenkobus

Man könnte sich anfänglich die Frage stellen, was überhaupt bei der Einführung des Gelenkobus im Jahr 1988 die Neuerung ist? Das „o“ für Oberleitung ist immerhin nicht neu, sondern eher ein Revival, denn Oberleitungsbusse gab es in Innsbruck bereits. Beim „bus“ müssen wir nicht großartig darüber reden. Somit bleibt nach dem Ausschlussverfahren nur noch das „Gelenk“ über und hier steckt auch unsere Neuheit.

Wie bereits erwähnt, wurden die neuen Gelenkobusse in Innsbruck im Jahr 1988 eingeführt und bis dato gab es auch keine anderen Gelenkbusse der IVB. Zum Einsatz kamen die neuen Transporter auf den Linien O und R um diese stark frequentierte Linien zu entlasten. Natürlich verfügten die neu angelegten und 18 Meter langen Busse auch über den neuesten Stand der Technik. Damit einher ging die entsprechende Wartungen der Systeme durch die Techniker, sowie die Einschulung des lenkenden Personals. Der vermutlich wichtigste Punkt für die Einführung stellte jedoch das Thema Abgase dar. Oberleitungsbusse stechen in dieser Hinsicht Dieselbusse klar aus.

Dennoch hätten es auch Straßenbahnen sein können, werden Sie sich jetzt denken. Sie haben recht. Der anfängliche Favorit wäre sogar die Straßenbahn gewesen, aber die Kostenschätzung ergab eine wesentlich günstigere Umsetzung bei den Obussen. Die Details zu der Entscheidungsfindung können Sie in den Innsbrucker Stadtnachrichten des Juni 1986 nachlesen.

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, sind auch diese Obusse seit 2007 nicht mehr in Verwendung. Zumindest das Gelenk ist bei den Garnituren der IVB erhalten geblieben.

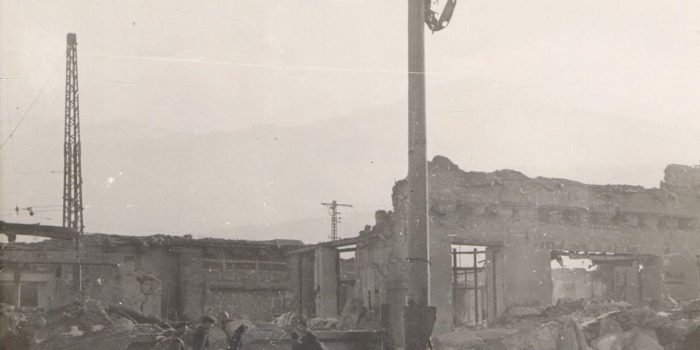

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Titelbild: Ph-21747-5)

Elektrobusse wären meiner Meinung nach auch gegenwärtig eine Alternative zum Straßenbahnausbau gewesen.

Die Kosten der vielen neuen Gleisbauten auch auf Bestandsstrecken und die Schienenfallen für Radfahrer wären schon mal die prominentesten Argumente, wie ich finde.

Elektrobusse mit Batterie sind zudem nicht mehr durch Oberleitung streckengebunden.

Aber man hat sich für die Schiene entschlossen und ist wohl auch daran gebunden.

Nein, Busse wären keine Alternative auf den Linien, die in den vergangenen Jahren auf Tram umgestellt wurden. Man kann öffentlichen Verkehr ab einem bestimmten Fahrgastaufkommen nicht mehr effizient mit Bussen abwickeln, und mit Bussen gewinnt man auch deutlich weniger neue Fahrgäste, weil die Menschen viel lieber komfortable Stadtbahnen nutzen. Deshalb ist die Tram/Stadtbahn das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in gut entwickelten mittleren Großstädten, so auch in Innsbruck auf den großen Linien. Wir transportieren etwa auf der Linie 5 mit 56 m langen und 2,40 m breiten Straßenbahnzügen, die künftig noch bis zu 75 m lang und 2,65 m breit werden können (gesetzliche Obergrenze) über 300 Personen mit nur einer:m Fahrer:in. Das schafft nur spurgeführter Schienenverkehr, und der wird in Innsbruck auch weiter ausgebaut werden, es gibt umfangreiche Zielnetzplanungen bis über 2050 hinaus.

Auf anderen Linien genügen zumindest in den kommenden Jahrzehnten Busse, und diese werden in den nächsten Jahren zu 100% auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Es könnte sein, dass einige dieser Linien nicht nur mit gewöhnlichen E-Bussen, sondern mit Batteriehybrid-Obussen betrieben werden und der Obus damit in gewisser Weise auf einigen Linien zurückkehrt, das ist aber kein Entweder-Oder; der öffentliche Verkehr in Innsbruck wird als Gesamtsystem immer aus mehreren Betriebssystemen bestehen, die künftig alle elektrisch sein werden.

Der Artikel dokumentiert einen der größten verkehrspolitischen Fehler, der in Innsbruck je gemacht wurde: trotz besseren Wissens und bereits erbrachter Vorleistungen zum Straßenbahnausbau wurde 1988 ein neues System mit stark begrenzter Kapazität eingeführt, das schon zehn Jahre später an seine Grenzen stieß und bis zu seiner Abschaffung beinahe permanent überlastet war. Das passiert uns sicher nicht nochmal.

Ja, Fahrer braucht man in der Tat weniger. Straßenbahnen sind da- vom Gleisbau mal abgesehen – im Betrieb bestimmt wirtschaftlicher.

Obwohl Busse im 5 Minutentakt, anstatt 75 m lange Straßenbahnen alle ¼ Stunde freilich auch recht praktisch wären, auch wenn sich das in den publizierten Beförderungszahlen nicht niederschlägt.

Und ja , plötzlich mir den 4er Bussen fahren zu müssen, war damals freilich kein Vergleich zur alten 4er Tram. Aber das hat weniger beförderungstechnische, sondern eher nostalgische Gründe.

Das Problem sind nicht „nur“ der Fahrkomfort und die Kosten – ein „Kurs“ im ÖPNV benötigt in Innsbruck pro Tag zwei Fahrer:innen plus Reserve, das bedeutet, dass eine lange Straßenbahn mit etwas mehr als 2 Personen betrieben werden kann, drei Gelenkbusse aber gleich etwas mehr als 6 Personen als Fahrpersonal brauchen – eine wahre Kostenexplosion. Diese Kosten sind das eine. Das andere ist die Funktionsfähigkeit der Linie. Auf der O-Achse hatten wir Gelenkbusse im Fünfminutenintervall plus Einschübe zu Stoßzeiten. Das ist die absolute Obergrenze für eine Buslinie ohne eigene Trasse. Die Linie O brach regelmäßig zusammen, die Busse fuhren dann in Pulks zu zwei, drei, manchmal vier direkt hintereinander und dann wieder 20 Minuten gar keiner. Einziger Ausweg wäre noch ein BRT-System gewesen – Busse auf Eigentrassen, die möglichst störungsfrei verkehren und daher auch in kurzen Intervallen funktionieren können. Doch der Aufwand dafür hätte nur einen verhältnismßig kleinen Kapazitätspuffer gebracht, der heute durch den Fahrgastzuwachs bereits wieder aufgebraucht wäre.

Heute stehen wir bei der Linie R zeitenweise bereits ähnlich an und ich hoffe, dass es schnell gelingt, den Westteil dieser Linie auf die Schiene zu bringen.

Rein betriebswirtschaftlich gedacht (muß man das immer?) ist ein Schienennetz totes Betriebskapital. Aber aus der Warte des Benutzers hat halt eine Straßenbahn einen unübertroffenen Komfort aufzuweisen. Kein Vergleich zu den scheinbar (nicht anscheinend) ohne Federung ausgelieferten Busse. Besonders wenn man einmal Rücken- oder sonstwo Gelenksschmerzen gehabt hat und das Fahrzeug als Gelenk-Oh-Bus empfunden wird, lernt man das ruhige Dahinrollen eines Schienenfahrzeugs so richtig lieben.

Nebenbei ein wenig O.T.: Ich werd nie begreifen, dass offensichtlich nagelneue Busse bereits derart rumpeln und scheppern müssen, dass man das bekannte „Wagen hält“ Signal in die Zusicherung uminterpretiert, dass das Fahrzeug nicht auseinanderfällt.

Auch betriebswirtschaftlich rechnet sich städtischer Schienenverkehr. Zum einen der Energiekosten wegen – nichts ist so energieeffizient wie Stahlrad auf Schiene. Eine Tram, eine U-Bahn, eine S-Bahn rollt praktisch von selbst, wenn sie mal „angeschupft“ wurde. Und die Bremsung in die nächste Station wird dann zu einem großen Teil wieder in die Fahrleitung rekuperiert und von einem anderen Wagen im gleichen Versorgungsabschnitt sofort verwendet.

Zum anderen wegen der Personalkosten, die im Massentransport bei kleinen Einzelgefäßen exorbitant höher sind. Dieser Faktor fällt in nicht mehr allzu ferner Zukunft allerdings weg, wenn sowohl Bahnen als auch Busse vollständig autonom fahren werden.

Ein weiterer Faktor ist der bereits genannte, leider kaum präzise quantifizierbare, aber oft beobachtete „Schienenbonus“ – eine Tram lockt auf der selben Linie mehr zahlende Fahrgäste als ein Bus. Das heißt: höhere Einnahmen.

Zu guter Letzt amortisieren sich die höheren Einmal-Investitionskosten für Schienenfahrzeuge durch die um das bis zu Dreifache längere Lebensdauer.

Ganz vergessen: Wer erinnert sich noch an das penetrante „äääääääääääääääääääääää!“ Geräusch in der Anfangszeit der GelenkObusse beim Anfahren? Man konnte es aber verbessern und leiser machen. Dann ging es einem prompt ab.

Das war die Leistungselektronik der Gleichstromsteuerung. 1988 war diese Technologie bzw. bestimmte Bauteile davon noch nicht ganz ausgereift. Am lautesten war damals die Rekuperation, die Stromrückspeisung in die Fahrleitung beim Bremsen. Die wurde dann zunächst deaktiviert und die Bremsenergie stattdessen in Hitze umgewandelt, dann wurden die entsprechenden Bauteile vermutlich ausgetauscht, es kann aber auch sein dass die erste Serie O-Busse bis zum Ende ihrer Lebensdauer nicht mehr rekuperiert hat – damals hat den IVB deshalb leider niemand auf die Finger geklopft.

Man hört solche hochfrequenten Geräusche auch heute noch bei praktisch jedem elektrischen Fahrzeug, nur viel leiser. In einigen Städten Osteuropas kann man noch Tatra-Straßenbahnen aus den 1980ern und 1990ern erleben, die vor allem beim Anfahren höllisch laut „singen“.

Bevor es derartige Steuerungselektronik gab, ließ sich alles, was mittels großen Elektromotoren bewegt wurde, nur in ziemlich groben Stufen steuern oder es wurde in aufwändigen elektromechanischen Regelvorrichtungen viel Energie sinnlos verheizt. Das galt für Eisenbahnfahrzeuge, aber genauso auch für Aufzüge oder eben O-Busse.

Vereinfacht gesagt, wurde die Geschwindigkeit eines Gleichstrommotors früher über Widerstände und damit unterschiedlich hohe Spannung im Motor reguliert, heute geschieht das aber mittels Zerhacken des Stroms in Einzelimpulse, was auch diese hörbaren Frequenzen erzeugt.

Ich will damit keinen neuen Trend beginnen, aber es ist mir ein Bedürfnis allen Kommentierenden für ihre Beiträge zu danken. Ich lerne und schmunzle viel beim Lesen.

Als jemand, der damals täglich mit dem R von der Reichenau zum Gymnasium in die Innenstadt gefahren ist, habe ich die Umstellung auf Obusse live miterlebt. Sie waren eine große Verbesserung gegenüber den zu den Stoßzeiten völlig überfüllten Dieselbussen. Wenn ich mich recht erinnere, sahen die damaligen Straßenbahnplanungen eine Linienführung durch die Gumppstraße vor (ähnlich wie jetzt der C), also weitab der dicht bebauten Wohngebiete in der zentralen Reichenau. Daher war ich natürlich froh, dass mit den Obussen die bisherige Linienführung durch die Reichenauer Straße beibehalten wurde (und der O, der früher die Reichenau praktisch ohne Halt durchquert hat, zumindest an der Pauluskirche hielt). Heute fährt die Straßenbahn durch die Reichenauer Straße – es geht ja doch…