M wie Muller und Matschgerer: Das Tiroler Fasnachts-Lexikon (Teil II)

Ja, heut giahn die Muller!

Buem, habt’s alls banand?

Die Peitschn, die Schelln

und sinst’s ganze Gwand?

Die Gurten, die Tiachlen,

alls, was derzue ghöart.

Tiats anständig treastern,

wenn einigmullt weard.

Mit einem Auszug aus einem Gedicht der Rumer Mundartdichterin Maria Recheis beginnen wir unsere Reise durch die Tiroler Fasnacht – und zwar mit jenem Brauch, der der Stadt Innsbruck geografisch am nächsten liegt. Die Muller und Matschgerer sind ein fixer Bestandteil des Faschings in vielen Tiroler Gemeinden. Ich beziehe mich für diesen Beitrag allerdings auf das Mullen, wie es in den Brauchtumsgruppen der MARTHA-Dörfer (Mühlau, Arzl, Rum, Thaur, Absam) sowie in einzelnen Stadtteilen Innsbrucks praktiziert wird.

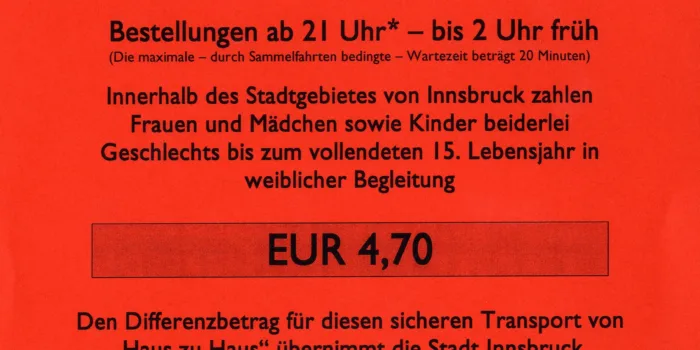

Bei einem Muller- oder Matschgererumzug ziehen verschiedene Figuren durch die Straßen, die jeweils eine andere Jahreszeit bzw. den Wandel der Natur darstellen. Zu sehen ist unter anderem die Hexe, eine grimmig blickende alte Frau in Tracht, deren Gesicht von der ein oder anderen Warze gezeichnet ist. Mit ihrem Besen kehrt sie das „Böse“ weg und schafft Platz für die nachfolgenden Gestalten, darunter zum Beispiel der Zaggeler. Er repräsentiert mit seinem blauen Anzug, den farbigen Quasten und der Weidenrute das bevorstehende Frühjahr, wohingegen der Melcher mit seiner kurzen Lederhose und dem bunten Kopfschmuck den beginnenden Sommer symbolisiert. Das Mullen beginnt frühestens nach dem Dreikönigstag – jedes Dorf folgt dabei seinen eigenen Regeln – und dauert höchstens bis zum Faschingsdienstag. Es findet entweder auf der Straße bei Umzügen, in Gasthäusern oder größeren Veranstaltungszentren statt. Die Muller und Matschgerer interagieren mit dem Publikum in Form des Abmullens. Dabei erhält eine Zuschauerin oder ein Zuschauer nach Wahl einen leichten Schlag auf die Schulter, der die Fruchtbarkeit steigern sowie Glück und Gesundheit bringen soll. Danach gibt es in der Regel a Schnapsl für die jeweilige Person. Nach Abschluss der Aufführung können die Damen aus der schaulustigen Menge zu einem Freitanz aufgefordert werden. Nur Männer und Burschen dürfen das Mullergewand tragen und an den Aufführungen mitwirken. Früher mussten sie zudem ledig sein – heute nimmt man es damit jedoch nicht mehr so genau. Frauen kommt eine „vorbereitende, zusehende und bewundernde Rolle“ zu, so steht es etwa in einer Beschreibung des Brauchtums aus dem Jahr 1977. Zur Vorbereitung zählt beispielsweise, das Nähen, Schneidern und – bei Bedarf – das Reparieren der Kostüme sowie die Mithilfe bei der Organisation und Durchführung der Umzüge. Alles in allem wichtige Aufgaben, die für die Pflege des Brauchtums von essenzieller Bedeutung sind.

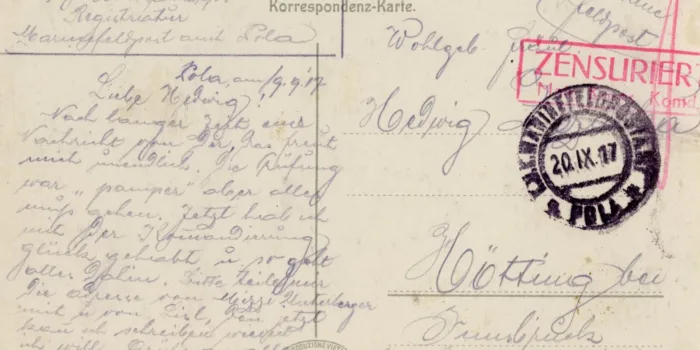

Es existieren unterschiedliche zeitliche Angaben zur Entstehung der Muller und Matschgerer. Die Vereine, die mullen giahn, sind recht jung. Die Absamer Matschgerer schlossen sich beispielsweise 1971 zusammen, 1972 folgten die Mühlauer Muller, wohingegen Thaurer Muller (1990) und die Rumer Muller (1994) zu den jüngeren Brauchtumsgruppen zählen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Brauchtumsgruppe D’Pradler ist überhaupt erst 2014 gegründet worden. Die Tradition an sich ist jedoch deutlich älter, wobei sie erst ab dem 17. Jahrhundert schriftlich nachweisbar ist. Erzherzog Maximilian III. (1583-1616) erließ im Jahr 1610 beispielsweise eine Verordnung, um das Mullen in Thaur zu verbieten. Die ersten wissenschaftlichen Aufzeichnungen stammen aus dem 19. Jahrhundert. Im Jahr 1819 beschrieb der Wiener Kulturhistoriker Franz Žiška (1786-1855) das Treiben in den umliegenden Dörfern wie folgt: „In der Umgegend des kleinen, […] Städtchens Hall wird vom ersten Tage nach Maria Reinigung [Maria Lichtmess, Anm.], (mit Ausnahme des Freitages und des Sonnabends) bis einschließlich Fasnacht-Dienstag täglich Hudel gelaufen. Männer und Buben versammeln sich zu diesem Zwecke schon um ein Uhr Nachmittag vor der Dorfschenke, wohin sich schon früher der Hudler (gewöhnlich ein reicher Bauer) begeben hat, um sich zu verkleiden.“ (Žiška, 1819, S. 69). Das Huttlerlaufen ist der Vorreiter des Mullens. Die sogenannten Huttler waren maskierte Gestalten mit Holzlarven, die ein Schauspiel bzw. Straßentheater aufführten. Sie warfen Brezen und Münzen in die Menge und knallten mit der Peitsche, um das nach den Gaben gierige Publikum auseinanderzuhalten. Seinen Namen erhielt der Huttler durch sein Gewand, das aus Fetzen alter Kleidung, den sogenannten „Hutten“, bestand. Der Umzug endete im Gasthaus bei Semmeln und Wein und die Huttler blieben bis zu ihrer Demaskierung im Lokal unerkannt. Die Begriffe Muller und Matschgerer kamen erstmals 1897 auf. Dieses Jahr ist von besonderer Bedeutung für die Erforschung des Brauchtums, da in dieser Zeit zentrale Quellen entstanden, die heute eine wichtige Grundlage für das Verständnis und die Dokumentation dieser Tradition bilden. Unter anderem beobachtete der Volkskundler Wilhelm Hein (1861-1903), ebenfalls a Wiener heast, den Fasnachtsumzug in Rum und beauftragte das Fotoatelier Stockhammer in Hall einzelne Figuren sowie die ganze Gruppe bildlich festzuhalten.

Kommen wir abschließend zu unserem heutigen Foto. Es zeigt zwei kniende Zottler beim Faschingsumzug 1971 in der Schmelzergasse in St. Nikolaus. Der Zottler zählt zu einer der wichtigsten Figuren der Matschgerer und Muller und ist aufgrund seines imposanten Auftretens auch meine Lieblingsfigur. In zirkelnden Bewegungen bewegt er sich lärmend, stampfend und springend am Publikum vorbei. Dabei kommen die am Gewand hängenden Fransen, die bunt, schwarz oder braun sein können, besonders zur Geltung. Die Farben der Fransen variieren ebenfalls von Dorf zu Dorf. Der Zottler symbolisiert den Winter, dementsprechend streng ist auch der Ausdruck seiner Larve. Am Kopf trägt er ein Fuchsfell und meistens auch einen Kopfschmuck aus Pfauenfedern. In der Mitte des Kopfschmucks glänzt ein kleiner Spiegel. Er dient bei den Mullerlarven als apotropäisches Symbol, das heißt, er vertreibt die Dämonen des Winters, indem er ihnen ihre eigene Hässlichkeit vor Augen führt, woraufhin sie fliehen und dem Frühling Platz machen. Um den Bauch tragen sowohl der Zottler als auch einige andere Figuren einen Ranzengürtel.

Auf dem ausgewählten Foto sind die Zottler gerade dabei den sogenannten Frosch auszuführen. Dabei springen sie zuvor in die Luft und landen dann mit angewinkelten Beinen auf dem Rücken. Anschließend kann ein Melcher oder Spiegeltuxer auf seinen Bauch steigen, womit der Sieg des Frühjahres über den Winter symbolisiert wird. Der heutige Fasnachts-Beitrag ist gleichzeitig auch ein kleines Rätsel. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich auf dem Foto um Zottler der Mühlauer Muller handelt. Bei meiner Recherche erhielt ich nämlich den Hinweis, dass die Mühlauer Muller eine Zeitlang Handschuhe bei ihren Auftritten trugen, wie sie auch hier auf dem Bild klar zu erkennen sind. Aber vielleicht können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Vermutung endgültig bestätigen? Waren Sie an dem Tag des Umzugs vor Ort und können sich noch daran erinnern? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen!

Wer im Übrigen noch nie bei einem Muller- bzw. Matschgererumzug dabei war, dem empfehle ich das folgende Video für einen kleinen Vorgeschmack. Vielleicht bekommen Sie ja dann Lust, das Mullen bei der nächsten Fasnacht einmal hautnah mitzuerleben.

(Foto: Stadtarchiv Innsbruck, Ph-9298)