Erzürnte Bürger, ein ertränkter Abt und ein nachsichtiger Landesherr

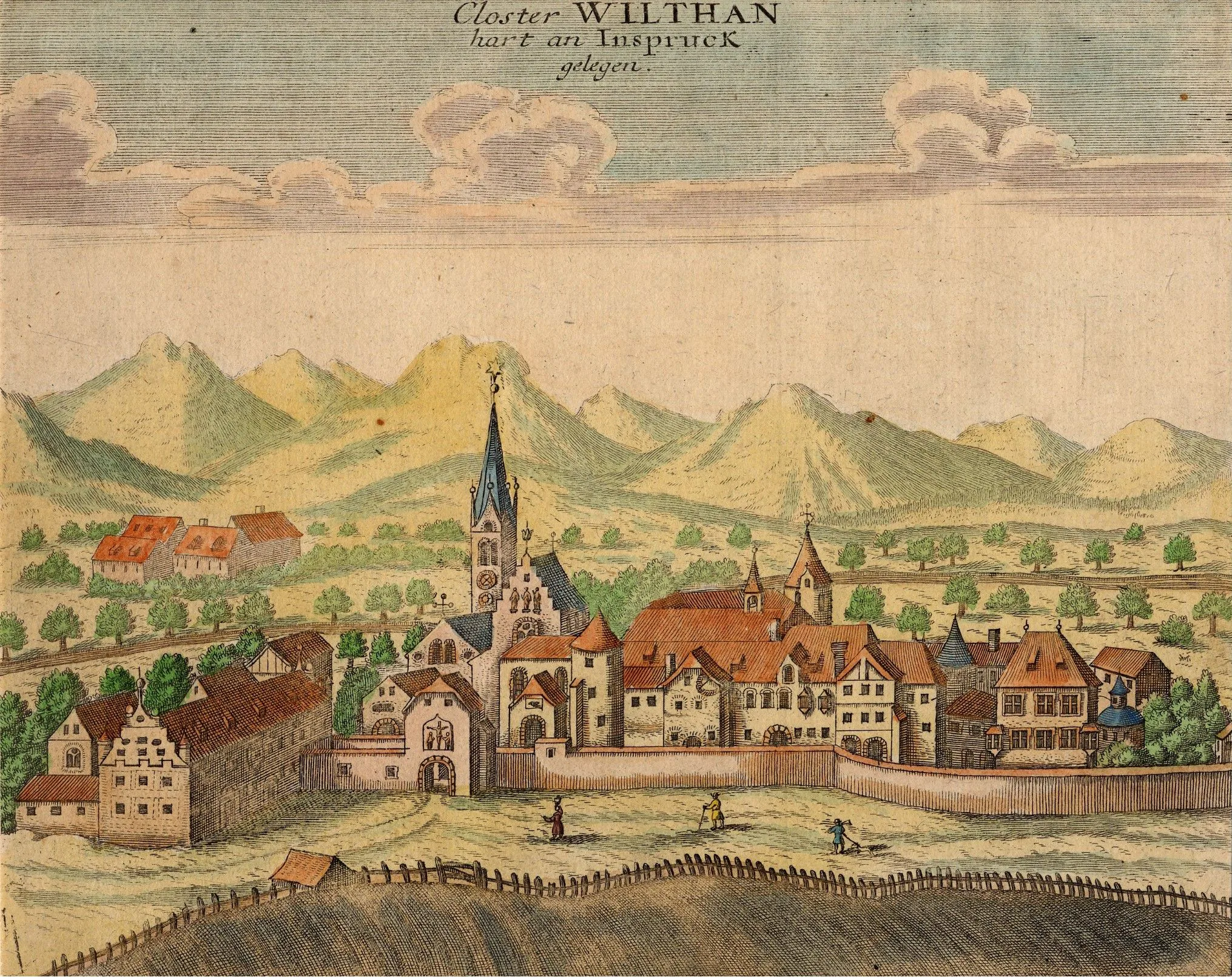

Die Beziehungen zwischen der Bürgerschaft Innsbrucks und dem Prämonstratenserstift Wilten hatten sich seit der ersten Stadterweiterung Richtung Süden im 12. Jh. und den damit verbundenen politischen und klerikalen Unabhängigkeitsbestrebungen der civitas zunehmend verschlechtert.1 Einen tragischen Höhepunkt erreichte dieser Zwist im Jahre 1369, als sich der angestaute Zorn der InnsbruckerInnen über den zu diesem Zeitpunkt amtierende Abt Conrad Speiser (reg. 1338–1368/69) entlud, dessen Leiche im Februar desselben Jahres an das Ufer der Sill geschwemmt wurde.2

Zu Recht kann man sich zunächst die Frage stellen, wieso ausgerechnet BürgerInnen aus dem erzkatholischen Tiroler Landesstädtchen einen Mann Gottes ermorden würden. Wie eingangs erwähnt, hatten in den letzten 100 Jahren die Spannungen zwischen der Stadt und dem Stift zugenommen. In erster Linie lud sich dieser Zwist an einem kirchenrechtlichen Disput auf. Die auf dem Stadtgebiet befindliche und von der Bürgerschaft gestiftete Jakobskirche war als Filialkirche in die Pfarrei des Stifts Wilten inkorporiert. Das daraus resultierende Abhängigkeitsverhältnis stand in einem diametralen Gegensatz zu den, für das Hochmittelalter typischen, Emanzipationsbestrebungen der Stadt. So konnten aufgrund des Pfarrbanns beispielsweise die Spendung der Sakramente ausschließlich im Stift Wilten zelebriert werden, die Bürgerschaft hatte wenig Einfluss auf die Investitur der städtischen Pfarrer, aber war dazu verpflichtet, Stolgebühren an das Prämonstratenserstift abzutreten. Um trotzdem einen gewissen Einfluss auf die Kirchenpolitik ausüben zu können, stifteten Mitglieder der Innsbrucker Bürgergemeinde immer mehr Messen. Diese Messstiftungen mussten zumindest im Interesse der Stifter gelesen werden. Parallel zu dieser Entwicklung geriet die vormals kirchliche Infrastruktur zunehmend in die Hände des Bürgertums, beispielsweise das Stadtspital.3

Ein weiterer Streitpunkt betraf die rechtliche Frage über die Leibeigenschaft. Das Innsbrucker Stadtrecht sah vor, dass ein jeder Leibeigener der „ain Jar und tag“ in der Stadt lebte, sofern sein Herr dessen Dienste nicht innerhalb dieser Zeit für sich beanspruchte, das Bürgerrecht erhalten sollte (Stichwort: „Stadtluft macht frei“).4 Aufgrund dieses verbrieften Rechts wurden natürlich auch ehemalige Leibeigene des Stifts in die Bürgergemeinde aufgenommen. Das Kloster, welches seine ökonomischen und grundherrschaftlichen Interessen durch diesen Prozess bedroht sah, verfolgte diese Entwicklung mit Argwohn.

Vor allem der weiter oben bereits erwähnte Abt Conrad erwies sich in diesem Kontext als äußerst streitbarer und energischer Verfechter der klerikalen und weltlichen Rechte des Stifts. Conrad Speiser stand mit der Innsbrucker Bürgergemeinde offiziell auf Kriegsfuß, als er 1357 den ehemaligen Leibeigenen und mittlerweile zum Bürger avancierten Bürger Roesel verhaften ließ, unter der Begründung, es handle sich bei diesem Mann immer noch um einen Leibeigenen des Klosters. Die Bürgerschaft nahm diesen als Rechtsbruch aufgefassten Vorfall nicht einfach hin, das evozierte Echo rief schließlich den Landesherren persönlich auf den Spielplan, der ein eigenes Schiedsgericht für die Causa Roesel ins Leben rief (der Ausgang ist uns leider nicht bekannt). Ein Jahr später, im Jahre 1358, kam es schließlich zu einem

erneuten Schiedsspruch, der in Form eines Kompromisses die Verhältnisse zwischen Kloster und Stadt für die nächsten 100 Jahre definieren sollte.5

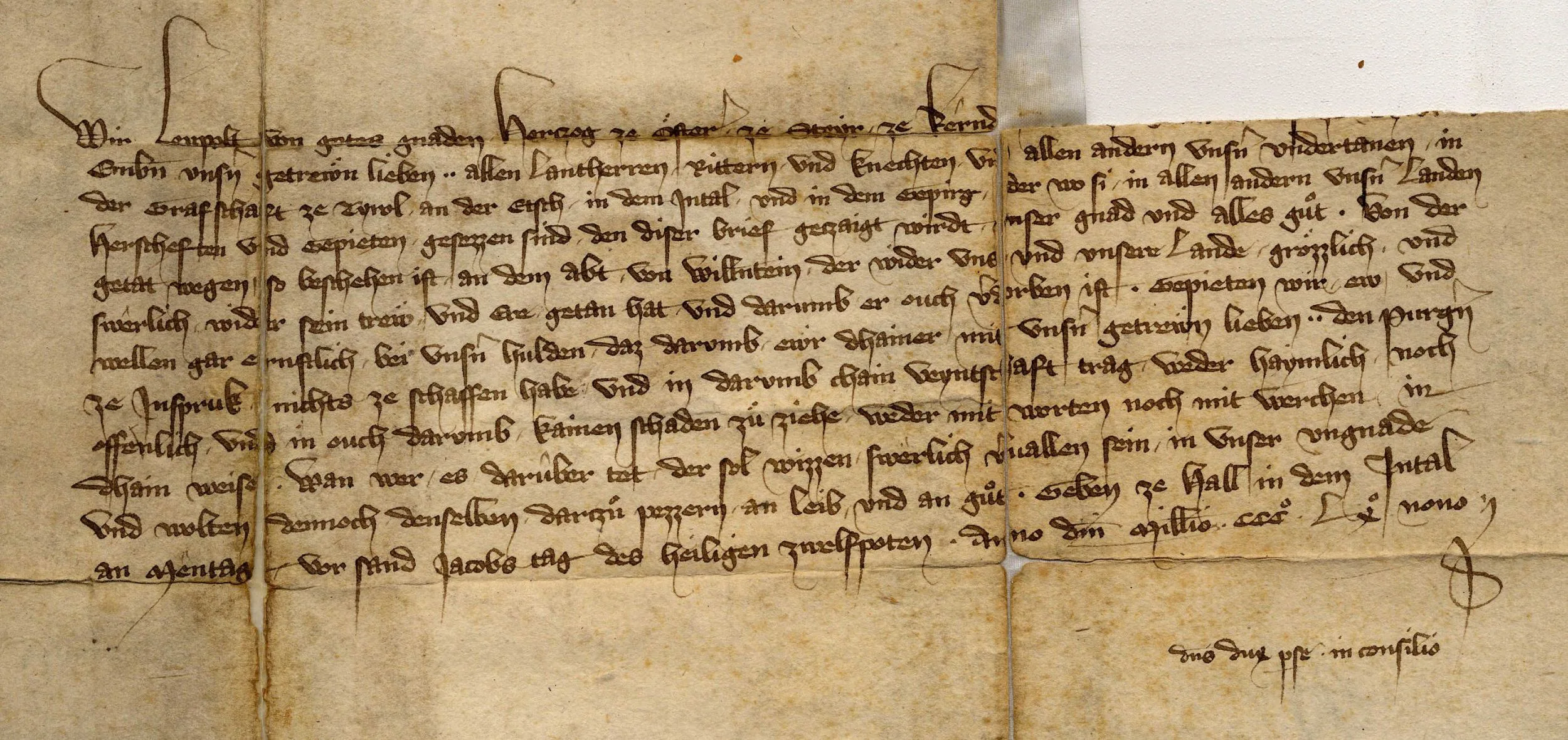

Obwohl die Innsbrucker den Rechtshorizont ihrer Stadtkirche und die damit verbundenen eigenen Handlungsspielräume weiter ausbauen konnten, wurde das Kriegsbeil mit Abt Conrad wohl nicht begraben. Seine ertränkte Leiche wurde nämlich im Februar 1369 aus der Sill gefischt. Die Geschichtsschreibung des 19. Jhs. sah in dessen Vorgänger und Nachfolger, den zweimal unrühmlich entlassenen Abt Johann, den Tatschuldigen.6 Zum Zeitpunkt der Tat dürften jedoch Mitglieder der Innsbrucker Bürgergemeinde als Hauptverdächtige gegolten haben. Ein Hinweis darauf liefert eine vom Landesherren Leopold III. (reg. 1365–1386) am 23. Juli 1369 in Hall ausgestellte Urkunde.

In dieser juridisch verbindlichen Erklärung untersagt der Habsburger, allen „unseren getreuen lieben, allen Lantherren, Rittern und Knechten und allen anderen unseren Underdanen in der Grafschaft ze Tyrol, an der Etsch, in dem Intal und in dem Gepirg oder wo si in allen andern unsern Landen, Herrschaften und Gepieten gesezzen sind“ öffentlich oder heimlich gegen die Bürger der Stadt Innsbruck aufgrund der „getat […] so beschehen ist am Abt von Willntein“ vorzugehen.7 Dies gebot der Landesherr „bei unseren hulden“, d.h. bei Zuwiderhandeln drohte der sogenannte Huldverlust.8 Dieser hatte für die Betroffenen in der Regel die soziale Isolation am Hofe des Herrschers zur Folge, der Huldverlust konnte aber auch mit der Enteignung aller Ämter, Lehen oder Güter des in Ungnade Gefallenen einhergehen.9 Besonders interessant ist die Tatsache, dass in der Urkunde auch der Grund für das tragische Schicksal des Abtes genannte wird. Dieser sei nämlich verstorben, da er „wider uns und unserer Lande gräzzlich und swerlich wider sein treu und Ere getan hat.“10 Denn nach Margarete Maultaschs Überschreibung Tirols an Rudolf IV. erhoben auch die Wittelsbacher Anspruch auf das Land. Dieser Zwist kumulierte schließlich in einem Krieg, in welchem Abt Conrad sich als Parteigänger der Wittelsbacher positionierte.11 Vor diesem Hintergrund liest sich der Text, als haben die Mörder – ihre Zugehörigkeit zur Innsbrucker Bürgergemeinde wird deutlich impliziert – den ehemaligen Abt des Stiftes nur seiner gerechten Strafe zugeführt. Leopold III. jedenfalls dürfte seinem politischen Konkurrenten nicht nachgetrauert haben, ob er selbst in diesen Mordfall verwickelt war, lässt sich anhand der Quellenlage nicht erschließen, die Vorstellung scheint aber im Rahmen des Möglichen zu liegen.12

Der sich aufgrund dieser Episode weiter aufgeladene Konflikt zwischen Kloster und Stadt wurden schließlich durch einen Schiedsspruch im Jahr 1370 wieder entschärft.13 Einen weiteren Höhepunkt erreichte der Zwist im 15. Jh. 1453 wurde ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Kloster vom Brixner Bischof, dem Kardinal Nikolaus von Kues, zu Gunsten der Bürgerschaft entschieden. Die Stadtkirche St. Jakob erhielt weitgehende Pfarreirechte und das Stift Wilten verpflichtete sich zur Abtretung grundherrlicher Rechte sowie Grundzinse in Saggen. Die St. Jakobs Kirche blieb jedoch bis 1643 eine Filialkirche des Stifts.14

1 Stephan Nicolussi-Köhler, Zwei Urkunden aus dem Jahr 1358. Die Schlichtung von „stoezz, zwitrachte und auflaeuffe“ zwischen den Bürgern von Innsbruck und dem Abt von Wilten um die Jakobskirche in Innsbruck, in: Matthias Egger/Florian Huber/Lukas Morscher, Der Innsbrucker Dom zu Sankt Jakob. Bekanntes und Unbekanntes aus seiner Geschichte, Innsbruck-Wien 2024, S. 248–256, hier 248.

2 P. Justinian Ladurner, Beitrag zur Aufklärung zweier dunkler Ereignisse in der Geschichte Tirols im 14.

Jahrhundert, in: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols 4 (1867), S. 180–186, hier S. 183.

3 Nicolussi-Köhler, Zwei Urkunden, S. 251.

4 J. Rapp, Ueber das vaterländische Statutenwesen, in: Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg 3 (1927), S. 121-124, hier S. 123.

5 Nicolussi-Köhler, Zwei Urkunden, S. 248–250.

6 Ladurner, S. 180.

7 StAI, Urkunde 163 (1369 VII 23).

8 Christian Lackner, Claudia Feller, Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der Herzoge von Österreich aus dem Hause Habsburg. V. Abteilung. Die Regesten der Herzoge von Österreich 1365–1395, 1. Teilband (1365–1370), Wien-München 2007, S. 194 Regest Nr. 449.

9 Gerd Althoff, Huld. Überlegungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschaftsordnung, in: Gerd Althoff (Hrsg.), Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 2014², S. 199–229, hier S. 206–207.

10 StAI, Urkunde 163 (1369 VII 23).

11 Nicolussi-Köhler, Zwei Urkunden, S. 255.

12 Ladurner, S. 184.

13 Nicolussi-Köhler, Zwei Urkunden, S. 256.

14 Vgl. Stephan Nicolussi-Köhler, „[D]ie […] Guetter […] zu unnser Kirchen Sand Jacobs des heyligen Zwelfpoten zu Insprukg“. Das älteste Urbar von St. Jakob in Innsbruck aus dem Jahr 1453, in: Matthias Egger/Florian Huber/Lukas Morscher, Der Innsbrucker Dom zu Sankt Jakob. Bekanntes und Unbekanntes aus seiner Geschichte, Innsbruck-Wien 2024, S. 149–154.

Autor: Matthias Obwegs (im Rahmen der LV Quellen und Darstellungen des Mittelalters: Quellen zur Innsbrucker Stadtgeschichte im Mittelalter).