Douceur

Wer kennt noch diesen französischen Begriff, der früher für Trinkgeld verwendet wurde? Auf Deutsch bedeutet er „Süßigkeit, Sanftheit“.

Der Ausdruck „Trinkgeld“ taucht erstmals im späten Mittelalter in Deutschland auf. Die Intention war es, dass der Empfänger sich mit dem Geld einen guten Trunk gönnen soll, auf das Wohl des Spenders. Belohnt wurden Dienstleistungen von Boten, Handwerkern und Fuhrleuten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hielt das Trinkgeld auch Einzug in die Gastronomie.

Die Trinkgeldempfänger und die -höhe stiegen ständig mit den neuen Dienstleistungsberufen: Droschkenfahrer, (Pferde-)Omnibus-, Pferdebahn- und Straßenbahnschaffner, Friseure, Logen- und Saaldiener bei Theater- oder Konzertbesuchen und fast alle Bediensteten im Gastwirtschafts- und Hotelgewerbe. Dazu kamen Gratifikationen zum Jahreswechsel für Schaffner, Boten, Träger, Schornsteinfeger und andere Dienstkräfte, mit denen man regelmäßig zu tun hatte.

In einem großen Hotel der besten Kategorie waren um 1900 bei der Abreise Trinkgelder für zehn verschiedene Bedienstete fällig: für Oberkellner, Zimmerkellner, Saalkellner, Abteilungschef, Zimmermädchen, Hausbursche, Portier, Wagenbegleiter (Gepäckexpeditor), Läufer und Liftjunge.

So ist es nicht verwunderlich, dass das Trinkgeld schon bald umstritten war: Um 1900 wurde in Deutschland sogar eine „Anti-Trinkgeld-Liga“ gegründet, die jedoch erfolglos blieb.

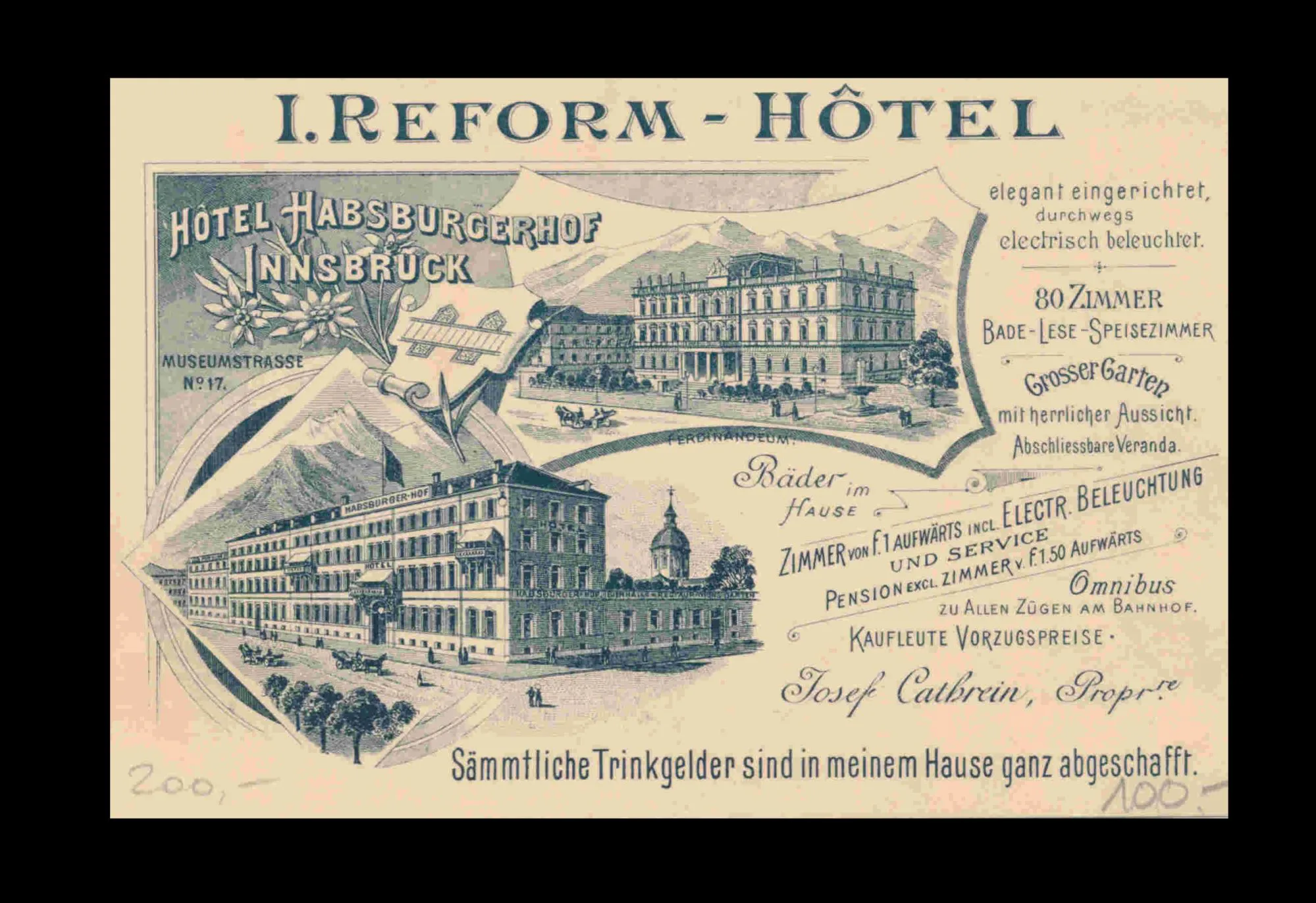

Der Besitzer des Reform-Hotels Habsburgerhof in Innsbruck warb „Sämmtliche Trinkgelder sind in meinem Haus ganz abgeschafft“.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-37490)