Die Waggonbewohner:innen #1

Der Beginn einer Recherche

Als wir in den Recherchen zu unserer aktuellen Ausstellung „Suche Wohnung! Von der Baracke zum Leerstand“ von einer Kollegin auf die prekären Wohnverhältnisse der Innsbrucker Waggonbewohner:innen der Zwischenkriegszeit aufmerksam gemacht wurden, hatten wir, wie viele, denen wir es später erzählt haben, noch nie von dieser Gruppe gehört. Und noch nichts von ihr gesehen, was angesichts unserer vielen tausend Waggonfotos aus der Sammlung Kreutz fast unmöglich erschien.

Einmal auf ein Thema angesetzt, kann man sich als Forscher:in über unsere eigenen und andere digitale Sammlungen ein wenig schlauer machen. Seither begleiten uns die Geschichten dieser Menschen und wir sind auch ein wenig stolz darauf, dass wir gestern eine Tafel in der Ausstellung ersetzen konnten… aber dazu später.

Wie zu vielen Fragen der Stadtgeschichte lohnt sich einmal ein Blick in die Innsbrucker Adressbücher. Und siehe da, hier sind sie genannt, natürlich nur die Patres Familiarum mit so ungefähren wie konkreten Adressangaben wie „Hauptbahnhof“ oder „Westbahnhof (Waggon)“ in allen Varianten. Die verzeichneten Familiennamen klangen nicht sehr Tirolisch – in den Waggons wohnten in den Büchern von 1924 bis in die 1930er Familien, deren Nachnamen eher auf eine Heimat Böhmen, der Steiermark oder Kärnten hinwiesen.

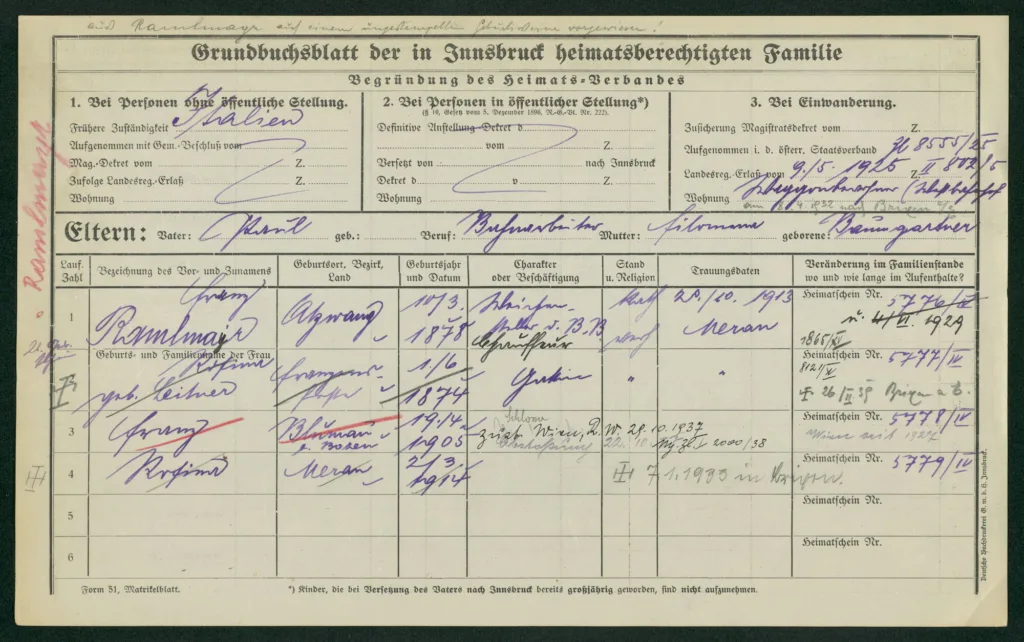

Eine weitere digitale Quelle waren die Heimatrollen. Wir hoffen ja, einen Großteil dieser Quelle Ende des Jahres ins Internet stellen zu können, noch haben nur wir Zugriff darauf. Die Heimatrollen, eigentlich sind es Heimatkarten, erzählen zu einem neutralen Eintrag eines Mannes aus dem Adressbuch fast immer eine halbe Familiengeschichte. Geburtsdaten, Berufe, Ehepartnerinnen, Kinder, Heiratsdaten, Sterbedaten, oft auch die Eltern und die Herkunft und das sind darauf verzeichnet. Sehr viele der Männer aus den Waggons sind, ganz nach dem Klang, bis 1918 in kleine Orte entlang der Schienenwege der Monarchie zuständig gewesen. Ihre Berufe liegen alle im eisenbahnerischen Fächer: Lokomotivheizer, Schlosser, Kondukteur, Verschieber, Lokführer. Die Ehefrauen sind recht oft in Südtiroler Orten geboren, das selbe gilt für die zahlreichen auf den Karten verzeichneten Kinder. Adresse der Familie Ramlmayr 1925: Waggonbewohner (Westbahnhof).

Lesen Sie morgen: Sozialreportage vom feinsten.

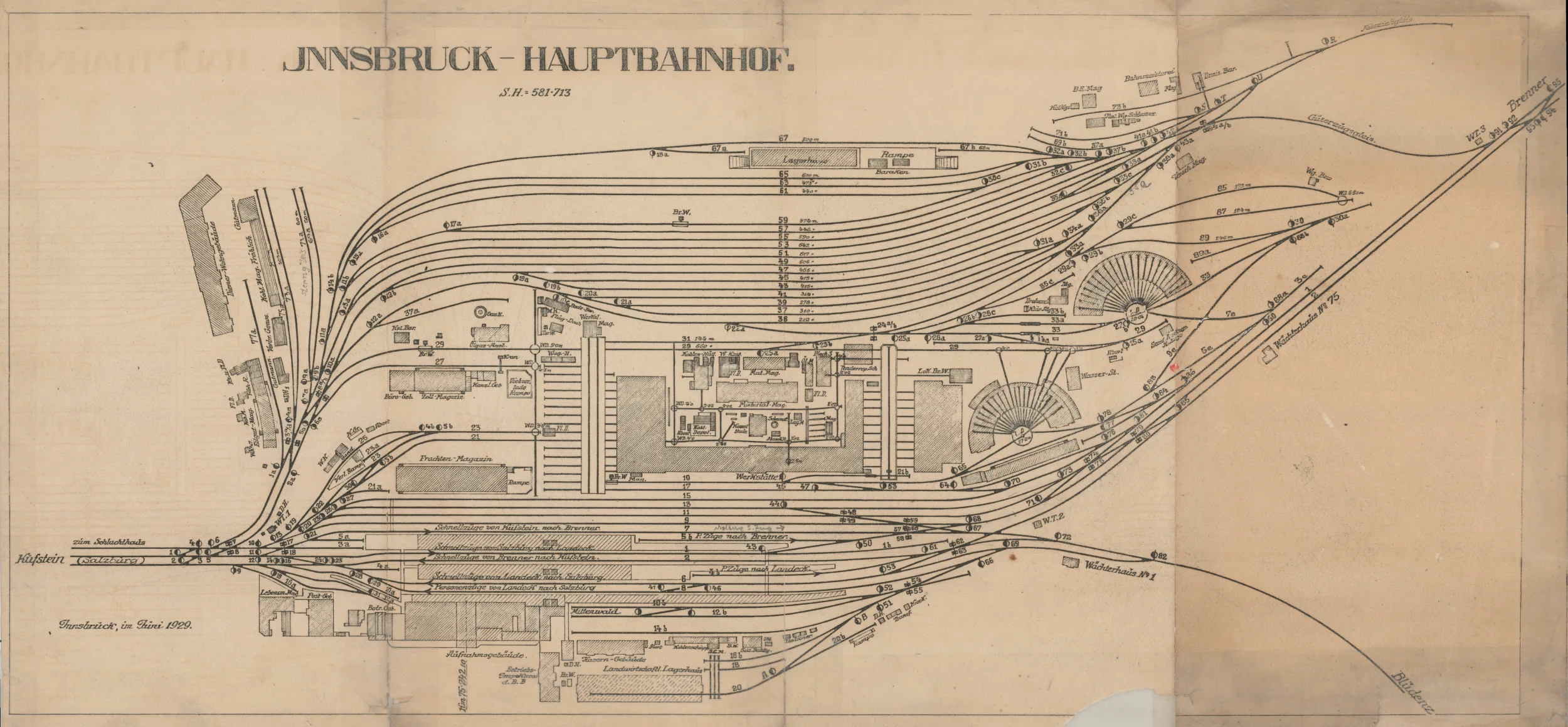

Hier noch ergänzt der Link zum Titelbild in hoher Auflösung und ein Versuch, den Bahnhofsplan interaktiv zu „mappen“.

Sehr geehrter Herr Hofinger!

Schön wäre es, wenn man den Bahnhofsplan interaktiv betrachten könnte, um die

Beschriftungen besser lesen zu können!

Interessant, daß nur ein Gleis Richtung Westen zu sehen ist

bzw. das Gleis, das auf den heutigen Südtiroler-Platz in das Gebäude führt

S.g. Herr Zigler,

danke für den Hinweis, ich habe oben zwei Links ergänzt.

Die Frage, wo genau die Waggons gestanden sind, kommt morgen in der kleinen Betragsserie zur Sprache!

Frage vergessen!

Wo waren die Waggons auf- bzw. abgestellt, die für Wohnzwecke verwendet wurden

Ich vermute mal, dass die Bewohner der Waggons alle ehemalige Bedienstete der Südbahngesellschaft waren, die in Südtirol nicht heimatberechtigt waren.

Soweit ich weiß, hat Italien jene österreichischen Beamten, die aus anderen Teilen der Monarchie stammten, nach 1918 ausgewiesen und durch (Süd-)Italiener ersetzt. Vorrangig betraf dies Personen, die bei der Post- und Telegraphenverwaltung, den k.k. Staatsbahnen und der Südbahngesellschaft in Diensten standen.

Danke für den sehr interessanten Gleisplan aus 1919 in voller Auflösung. Ich bin gespannt auf die ganze Geschichte der Waggonbewohnenden.

Ich kann mich erinnern, dass noch in den 1990ern Obdachlose defekte Waggons am Westbahnhof bewohnt haben. Heute ist das m.W. nicht mehr möglich, weil der Betrieb besser organisiert ist und die ÖBB kein altes und/oder defektes Wagenmaterial mehr „ungeordnet“ auf Abstellgleisen größerer Bahnhöfe verrosten lassen.

Eine Mitschülerin meiner Mutter, die Antonia R u e l e , wohnte ebenfalls in einem Waggon. Meine Mutter hat erzählt, eine kleine Holzstiege sei davor gestanden. Die Tante der Ruele-Toni, Frau Rizzi (geb.Stefani) sei auf der obersten Sprosse gesessen und habe gekochte Rohnen geschält. Auf die Bitte Tonis „Tante, derfat i a Rohnen haben“ sei ein scharfes „Nein“ gekommen – und gleich darauf die Frage an meine Mama „Teresina, magsch a Rohnen?“ (Ja, mei, war ja kein Wunschkind, sondern lei die Tochter von dieser Schwägerin….!) Er, der Herr Rizzi, sei ein glühender Anhänger der Kommunisten gewesen, was so weit gegangen sei (wie man erzählt), daß er einen soeben neu gekauften Anzug einem armen Arbeitslosen geschenkt habe – denn der alte „gehe“ ja noch.

Der Waggon sei übrigens in der Gegend Neurautgasse – Graßmairstraße gestanden – und die Ruele Toni habe im Sillkanal (!!!) das Schwimmen gelernt. Wenns wahr ist…

Auch eine Ziege hat Frau Rizzi gehabt. Ob schon zur „Waggonzeit“ oder erst in der Nachkriegszeit, als sie in dem bombenbeschädigten Haus neben dem ehemaligen Gasthaus „Stiegele“ wohnte, weiß ich nicht.

Frau Rizzi ist Anfang der 50-er Jahre in der Klinik verstorben.