B wie Bär: Das Tiroler Fasnachts-Lexikon (Teil III)

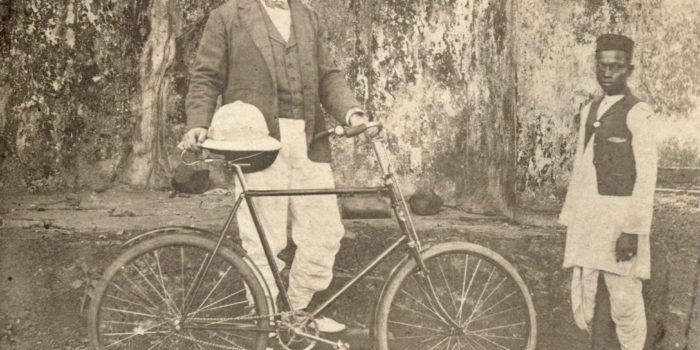

Für den heutigen Fasnachts-Beitrag habe ich mir ein reizendes Pärchenfoto ausgesucht. Erlauben Sie mir, Ihnen die zwei Liebenden kurz vorzustellen. Zu unserer Rechten sehen fleißige Leserinnen und Leser unseres Blogs ein altbekanntes Gesicht: Der Innsbrucker Altbürgermeister Alois Lugger (1912-2005), vielen unter dem Namen Olympia-Luis bekannt, lächelt charmant in die Kamera. Zu seiner Linken sehen wir einen Bären – aber natürlich keinen echten. Es handelt sich um eine weitverbreitete Verkleidung, die während der Fasnacht in vielen Tiroler Gemeinden anzutreffen ist.

In Thaur zum Beispiel begleiten die Bären die Muller. Sie treten entweder vor oder nach ihnen auf und begeistern das Publikum mit ihren Tänzen, zu denen sie der Bärentreiber mit dem Befehl „Bärele tanze!“ auffordert. Sie haben einen starken Bezug zum Dorf selbst, da der heilige Romedius (geb. 330 n. Chr.) – der Dorfpatron – der Legende nach auf einem Bären, der sein Reitpferd gefressen hatte, von Thaur nach Südtirol geritten sein soll, um den Bischof von Trient ein letztes Mal vor seinem Ableben zu besuchen. In Telfs symbolisiert der Bär Fruchtbarkeit und Urwüchsigkeit. Das Einfangen der Bären vor Beginn der Fasnacht und ihr Auftritt als dressierte Tanzbären sollen eine gute Ernte einbringen.

Der Bär, der dem Altbürgermeister hier 1966 zugelaufen ist, stammt jedoch aus Nassereith. Er gehört zur Bärengruppe des Nassereither Schellerlaufens. Das Schellerlaufen zählt zu den größten Fasnachten Tirols. Der alle drei Jahre stattfinde Umzug ist der Höhepunkt des Nassereither Faschings und ein wichtiger Bestandteil der Ortskultur. Bereits 1949 beschrieb der Volkskundler Anton Dörrer (1886-1968) die enge Verbindung zwischen den Einheimischen und ihrer Fasnacht:

Ihnen [den Bewohnerinnen und Bewohnern von Nassereith] ist daher auch ihre „Fasnacht“‚, ihr „Unsinniger“, wie sie den Tag herkömmlich nennen, eine ganz eigene lebenswichtige Sache, für die sie Mühen und Opfer, ja man kann sagen: eine starke Leidenschaftlichkeit aufbringen wie kaum ein Ort für einen Brauch. […] Sie schnitzen sich ihre kultstrengen und derbfreien Larven nach ihren Überlieferungen, Vorstellungen und Eindrücken. Sie dichten ihre Rügereime und Spottverse in ihrer scharfen, etwas scharrenden Mundart. […] Und das alles für sich selber, in ihrer heftigen Leidenschaft und kurz angebundenen Eindringlichkeit, in ausgelassener Freude und Lust, einmal Laune und Witz spielen zu lassen. (Dörrer, 1949, S. 310)

Wie alt das Nassereither Schellerlaufen genau ist, lässt sich schwer sagen. Die erste schriftliche Erwähnung findet sich in den Akten des Pfundser Schemenprozesses vom 21. April 1775. In Reutte verfasste der Kreishauptmann – ein hoher Verwaltungsbeamter zur Zeit der Monarchie – Franz Ehrenreich von Laicharding (Lebensdaten unbekannt) einen Bericht, in dem er unerlaubtes Maskengehen und „ausgeübten sträflichen Unfug“ in Pfunds, Landeck, Imst und Nassereith erwähnte.

Die Bärengruppe ist die Hauptattraktion des Umzugs. Im Mittelpunkt steht der Bärenkampf, der den Kampf zwischen Frühling und Winter symbolisiert. Zunächst folgt der Bär seinem Treiber langsam auf einen Schneehaufen. Der Treiber wirft ihm anschließend den Stock zu. Der Bär hält ihn mit seinen Pranken und dreht sich im Kreis. Daraufhin wird der Bärentreiber immer zorniger und fordernder.

Zunächst legt er seinem Begleittier den Stock auf die Schultern, dann verpasst er ihm einen kräftigen Schlag und zwingt ihn dadurch auf die Knie. Der Bär soll ein Purzegagle machen, worauf dieser allerdings überhaupt keine Lust hat. Schließlich gibt er allerdings den Schlägen des Bärentreibers nach und führt das gewünschte Kunststück aus. Doch damit nicht genug: Jetzt soll der Bär das Ganze auch nochmal rückwärts ausführen, was er nach erneuten Schlägen ebenso widerwillig macht.

Nun wendet sich der Bärentreiber der Menge zu und demonstriert seine Macht gegenüber dem wilden Raubtier. Er kehrt dem Bär den Rücken zu. Ein grober Fehler: Das Tier wittert seine Chance, greift den Bärentreiber an und wirft ihn zu Boden. Der Bärenpfeifer, bekleidet mit einem braunen Frack und weißer Hose, eilt pfeifend herbei und versucht, den Bären mit Kitzeln und Tätscheln abzulenken. Dennoch muss sich der Bärentreiber geschlagen geben. Die Schieane, die sich während des Kampfes völlig ruhig verhalten haben, beginnen nun zu schellen, zu springen und zu tanzen. Das ist der Moment, in dem der Frühling über den Winter gesiegt hat – und dieser Sieg wird dementsprechend ausgelassen gefeiert. Die Schieane sind Teil des Umzugs und bestehen aus mehreren Figuren, darunter etwa der Scheller, der Roller und der Kehrer. Sie stechen vor allem durch ihre Farbenpracht hervor.

Das Gewand der Bären wird aus schwarzen Schaffellen hergestellt. Die Treiber hingegen tragen ein Frack aus braunen Rupfen sowie eine blaue Hose und haben stets einen langen Bergstock bei sich. Den Kopf bedecken eine schwarze Perücke und eine rote Mütze. Bei Fasnachtsumzügen in anderen Gemeinden können einem auch weiße oder braune Bären begegnen.

(Foto: Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-3165)