S wie Spiegeltuxer: Das Tiroler Fasnachts-Lexikon (Teil V)

Fasching 1968: Schaulustige Innsbruckerinnen und Innsbrucker versammelten sich am Rennweg zum diesjährigen Mullerschaugn. Mit dabei waren unter anderem die Thaurer Muller – das verrät unser heutiges Beitragsbild, das zwei Spiegeltuxer und zwei Melcher aus der Gemeinde zeigt.

Betritt ein Spiegeltuxer den Raum, gilt ihm sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums. Grund dafür ist sein rund ein Meter hoher Kopfschmuck, der in historischen Quellen auch als Altar bezeichnet wird. Im 19. Jahrhundert trug die Figur daher den Namen Altartuxer, doch mit der Zeit setzte sich die heutige Bezeichnung Spiegeltuxer durch. Nachdem der Wiener Volkskundler Wilhelm Hein (1861–1903) 1897 das Huttlerlaufen in Rum beobachtet hatte, fasste er seine Eindrücke in einem Artikel zusammen, der 1899 in der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde erschien. Darin beschrieb er den Altartuxer so detailliert, wie ich selbst es gar nicht könnte. Für die Figurenbeschreibung bediene ich mich daher nun seiner Worte:

Vor der Kapelle trug ein maskierter Bursche eine Tafel mit der Aufschrift: ,Einigkeit macht stark.‘ Hinter ihr kamen drei sogenannte ,Altartuxer‘, die eigentlichen Schaffer auf der Alm, welche auf dem Tuxerhute einen mächtigen Aufbau (Altar) aus Kunstblumen trugen, in dessen Mitte sich ein Spiegel befand; ringsum war dieser Altar mit etwa 15 Schildhahnstössen und mit 50 bis 60 weissen Hahnenfedern, dem tirolischen Wahrzeichen ungebeugten Mannesmutes, besteckt. […] Die ganze Rückseite des Altars war mit herabwallenden bunten Seidenbändern behangen. Mit dem Altarhut fest verbunden trugen sie vor dem Gesichte eine aus Zirbenholz geschnitzte und bemalte Larve, […]. Die rote Brustweste (,Bruststück‘) war ganz mit silbernen Ketten mit echten Thalern behängt; darüber sass eine graue Joppe mit grünen Aufschlägen, auf deren Rückenseite ein buntes Seidentuch festgenäht war. Ein Ledergurt (Bauchranzen und Geldkatze zugleich) mit grossem spitz-ovalen Schild, der mit Pfauenfederkielen ausgestickte Sprüche (,Sei fröhlich‘ und dergl.) zeigte, eine gemslederne, unten an den Seiten ausgestickte Kniehose, Wadenstutzen und ganz moderne Stiefletten vervollständigten den Anzug. (Hein, 1897, S. 118–119)

Nach dem Umzug erwarb Wilhelm Hein zwei Altartuxer-Ausstattungen für das Wiener Volkskundemuseum und griff dafür tief in die Tasche. Eine Larve mit Hahnenfedern kaufte er für 100 Kronen, für eine zweite – geschmückt mit Pfauenfedern – verlangten die Rumer Huttler etwa die Hälfte. Zum Vergleich: Im Jahr 1897 entsprachen 100 Kronen einer Kaufkraft von rund 1.862 Euro. Alternativ hätte man für diese Summe ungefähr 690 Kilo Brot oder 590 Liter Bier erwerben können. Folglich war Brauchtum im 19. Jahrhundert etwas, das sich nur wohlhabendere Dorfbewohner leisten konnten. Hahnenfedern kosteten zu dieser Zeit eine Krone pro Stück, Schildhahnstöße über drei Kronen. Für die 50 bis 60 Federn, die der Kopfschmuck benötigte, musste man das Geld erst einmal beisammenhaben. Wann genau der Spiegeltuxer als Figur in das Brauchtum integriert wurde, ist schwer zu sagen. Wilhelm Hein vermutete, dass sie „erst in späterer Zeit als ein neues Glied dem Huttlerlaufen eingefügt wurden“, da in früheren Beschreibungen der Muller vor 1850 keine Erwähnung dieser Figur zu finden ist. Der Spiegeltuxer muss demnach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein.

Franz Hölbling (geb. 1872) und Sebastian Hahndl (geb. 1868) präsentierten im Februar 1897 den Altartuxer beim Huttlerlaufen in Rum. (Foto: Wiener Volkskundemuseum, nachträglich koloriert)

Vergleicht man das Foto von 1897 mit heutigen Spiegeltuxern, zeigt sich, dass die Optik der Figur grundsätzlich gleichgeblieben ist. Nach wie vor ist der Altar mit Gockelfedern und Spielhahnstößen – gemeint sind damit die Schwanzfedern des Birkhahns – verziert. In der Mitte befindet sich ein Spiegel, der – ähnlich wie beim Zottler – zur Vertreibung der winterlichen Dämonen dient. Neu hinzugekommen sind im Laufe der Jahre die kleinen Spiegel, die zwischen den Blumen eingearbeitet sind, sowie die Ketten, die ebenfalls am Altar hängen. Zudem ist das schwarze Leiberl mit einem goldenen Tiroler Adler bestickt. Die Seidenbänder sowie das Schultertuch sind nach wie vor ein fixer Bestandteil der Figur. Der Kopfschmuck ist auf einem Fügener Hut angebracht, wie ihn auch die Melcher tragen, und wiegt zwischen zehn und fünfzehn Kilo. Die Larve wird sowohl auf dem Hut als auch mit einem Leder zum Schließen um den Kopf befestigt, sodass Kopfschmuck und Maske ein Ganzes sind. Interessant ist auch der Ausdruck der Larve selbst. Im Gegensatz zum Melcher, dessen Gesicht eher einem jungen Burschen gleicht, wirkt der Blick des Spiegeltuxers reifer und strenger, insgesamt erwachsener.

Symbolisch stehen die Spiegeltuxer in Absam zum Beispiel für den Frühsommer, in Rum hingegen stellen sie den Hochsommer dar. Gemeinsam mit den Melchern platteln sie für das Publikum, was angesichts des schweren Kopfschmucks eine beachtliche Leistung ist. Das Auf- und Niedergehen zwischen den einzelnen Bewegungen, stellt gemäß der Thaurer Deutung das Wachstum der Natur und bei der Brauchtumsgruppe Fritzens den Wechsel der Jahreszeiten dar.

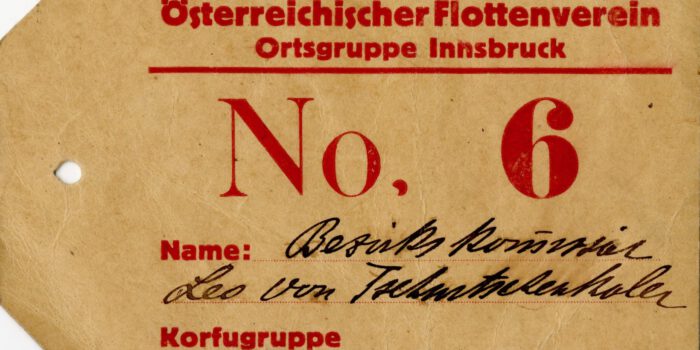

(Foto: Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-5261)