G wie Goaßl: Das Tiroler Fasnachts-Lexikon (Teil IV)

Wer zur Faschingszeit durch Hötting spaziert, hat’s sicher schon einmal knallen gehört. Das Aperschnalzen – auch Peitschenschnöllen oder Goaßlschnalzn genannt – ist die akustische Begleitung der Tiroler Fasnacht und wird nicht nur in Hötting, sondern rund um Innsbruck in verschiedenen Gemeinden gepflegt.

Das Aperschnalzen als Brauch findet hauptsächlich in Bayern, Österreich und Südtirol statt. Das Wort aper stammt aus dem Süddeutschen und bedeutet „schneefrei“. Beim Schnalzen werden rhythmische Knallgeräusche mit einer Peitsche, der sogenannten Goaßl, erzeugt. Der laute Schlag soll symbolisch den Winter vertreiben und den Frühling willkommen heißen. Die Goaßl besteht aus zwei bis vier Meter langen Hanfseilen und wird entweder geknüpft, gezopft oder gewickelt. Am Ende befindet sich ein Stiel mit einer Lederschlaufe zum Festhalten. Das vordere Ende heißt Schmiz und ist eine Reb- oder Nylonschnur, die den Knall erzeugt. Nur eine sorgsam geknüpfte Goaßl erzeugt einen sauberen und lauten Knall. Das Anfertigen der Peitsche verlangt demnach ein hohes Maß an Konzentration und Genauigkeit.

Früher war das Peitschenschnöllen ausschließlich den Männern vorbehalten, doch heute pflegen auch viele Frauen dieses alte Brauchtum. Die Axamer Kirchtagsschnöller sind zum Beispiel ein gemischter Verein, in dem Frauen und Männer abseits vom Fasching ab dem Almabtrieb bis zum Kirchsonntag (dritter Sonntag im Oktober) die Peitschen schwingen. Wer sich zur Fasnacht hingegen in den MARTHA-Dörfern aufhält, kann mit etwas Glück einen Zottler beim Goaßlschnalzen beobachten. Während der Umzüge tragen sie die Goaßl meist aufgewickelt bei sich. Besonders eindrucksvoll ist der Moment, wenn sich eine Gruppe zusammentut und im gleichen Rhythmus ihre Goaßln schnalzen lässt. Sie müssen ihr Schnöllen perfekt aufeinander abstimmen, um immer im selben Takt zu bleiben. Die Herausforderung dabei ist, dass man die unterschiedliche Kraft der Schnöllerinnen und Schnöller sowie die unterschiedliche Länge der Peitschen berücksichtigen muss. Das Schnöllen ist eine schwierige Technik. Im Lernprozess bleiben vor allem zu Beginn die Ohren und der Kopf nicht vom Peitschenhieb verschont.

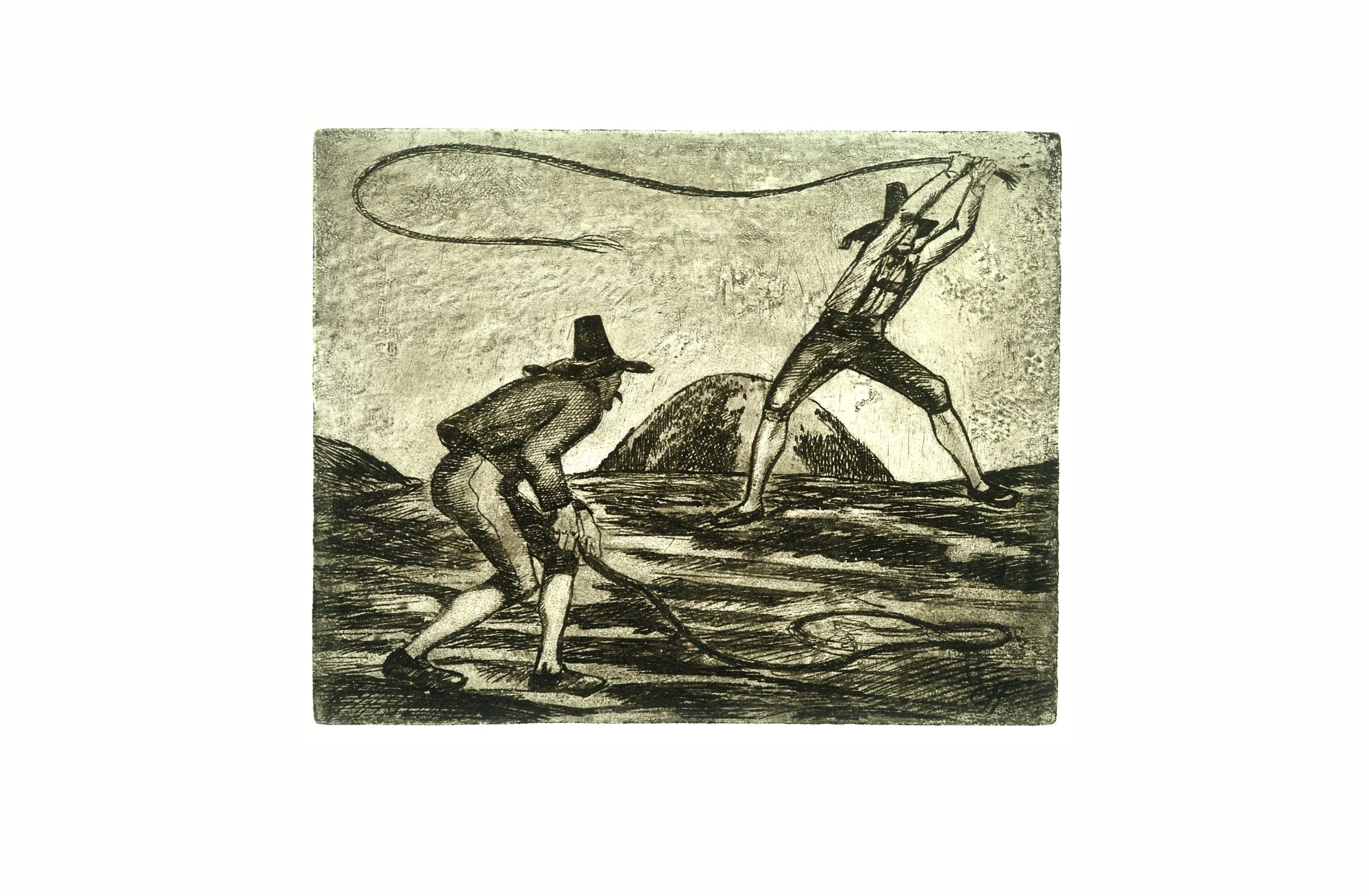

Unser heutiges Beitragsbild zeigt eine Druckplatte des Innsbrucker Malers und Grafikers Carl Heinrich Walter Kühn (1895-1970). Sein Werk umfasste vor allem Porträts, Landschaften und Zeichnungen sowie figürliche Wandmalereien, die stilistisch der Blut-und-Boden-Romantik des Nationalsozialismus zuzuordnen sind. Die Blut-und-Boden-Ideologie idealisierte die bäuerliche Lebensform und stellte sie als Gegensatz zum städtischen Leben dar. Dabei symbolisierte das Bauerntum die „germanisch-nordische Rasse“, wohingegen in der Stadt das „jüdische Nomadentum“ hauste. Das Ziel war eine Verbäuerlichung der Gesellschaft, für die das Regime eigene Siedlungsgebiete vorsah. Die Kampfhandlungen während des Zweiten Weltkrieges sollten unter anderem auch Lebensraum im Osten zur „arischen Besiedlung“ schaffen. Kühns Wandmalereien zieren heute noch einige Gebäude in Tirol. Ein bekanntes Beispiel ist die Fassadenmalerei Bauer, Muse, Narr am ehemaligen Kino in Hall. Die vorliegende Druckplatte zeigt zwei Bauern in Hemd und Lederhose beim Goaßlschnalzen. Sie wurde zwischen 1930 und 1950 angefertigt.

Wer noch nie das Vergnügen hatte, eine Goaßl live zu hören, dem habe ich unten eine Hörprobe verlinkt. Des Weiteren hat meine Kollegin Hanna bereits vor drei Jahren über das Höttinger Goaßlschnalzn berichtet. In ihrem Beitrag finden Sie auch alte Bilder von Schnöllern in Aktion.

(Foto: Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Bi-g-1472_05)