Wer bin ich_Ludwig Mellitzer (2)

Im abschließenden Teil zur Biografie Ludwig Mellitzers bewegen wir uns ins Archiv. Herr Auer und Herr Pechlaner haben hier ja mit ihren Kommentaren zum ersten Teil bereits vorgearbeitet. In der Tat habe ich in meiner Übersicht zur Online-Recherche ein wichtiges Tool unterschlagen: unseren eigenen Bibliothekskatalog, der (im Unterschied zur Archivdatenbank) auch von zuhause aus durchsuchbar ist. Er ist auch deshalb eine wahre Fundgrube, weil darin bereits seit geraumer Zeit auch einzelne Zeitungsberichte mit Innsbruck-Bezug aufgenommen werden.

Dessen Wert zeigt diese Biografie eigentlich recht gut: denn im Todesjahr finden sich in den Zeitungen zwar Todesanzeigen, aber kein Nachruf. Wer aber käme auf die Idee, dass man ausgerechnet 30 Jahre später einen solchen finden würde? Dieser vereint und erweitert die bisher bereits gesammelten Bruchstrücke zu einem runden Gesamtbild:

Ludwig Mellitzer wurde am 11. August 1890 auf einem Berghof in St. Veit in Defreggen geboren. Er entstammte einer weitverzweigten Familie, von dem es ein Teil bis „zu den Hutkönigen der alten Monarchie“, mit Fabriken von Böhmen bis Oberitalien, gebracht hatte. Ludwig, der bereits als Jugendlicher zum Vollwaisen wurde, war ein fleißiger und begabter Schüler am Vinzentinum in Brixen. Im Anschluss studierte er Philosophie und Theologie in Brixen und Rom, bevor er als sogenannter Werkstudent an der Universität Innsbruck Germanistik, Romanistik, Geschichte und Philosophie studierte und anschließend auch rechtshistorische und volkswirtschaftliche Vorlesungen besuchte.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg – also in seinen frühen 20ern – war Mellitzer als Lektor und Redakteur beim 1907 gegründeten Tyrolia-Verlag tätig. Nach der Promotion wurde er dort Direktor und Verlagsleiter in enger Zusammenarbeit mit Sabastian Rieger (Reimmichl); sein Nachfolger wurde einer seiner Freunde, der Dichter Joseph Georg Oberkofler. Den Eintritt in den Lehrerberuf 1926 verdankte Mellitzer offenbar Anton Müller (besser bekannt als „Bruder Willram“), der Religionslehrer am Pädagogium war. Mellitzer war vor allem als Deutschlehrer tätig; der Nachruf lobt ihn als stets perfekt vorbereiteten Lehrer mit druckreifen Vorträgen.

„Seine Stunden waren so fesselnd, daß sich kaum jemand störend bemerkbar gemacht hätte und die Disziplin bei ihm einfach eine selbstverständliche Sache war. […] Seine Sprache war ein musikalisches Instrument, einmal von gehaltener Kraft, dann von fülliger Breite, leidenschaftlich, derb, wenn es sein mußte, dann wieder von reinster und tiefster Zartheit. […] Wer ihn nur flüchtig kannte, dem erschien er vielleicht als zu ernst und kühl, ja abweisend und verschlossen. Öffnete er aber sein Herz – und bei seinen Schülern tat er es immer – so konnte er Reichtümer verschenken und sein im Grunde heiteres und fröhliches Gemüt offenbaren“. (NTZ, 23. Dezember 1978, S. 48)

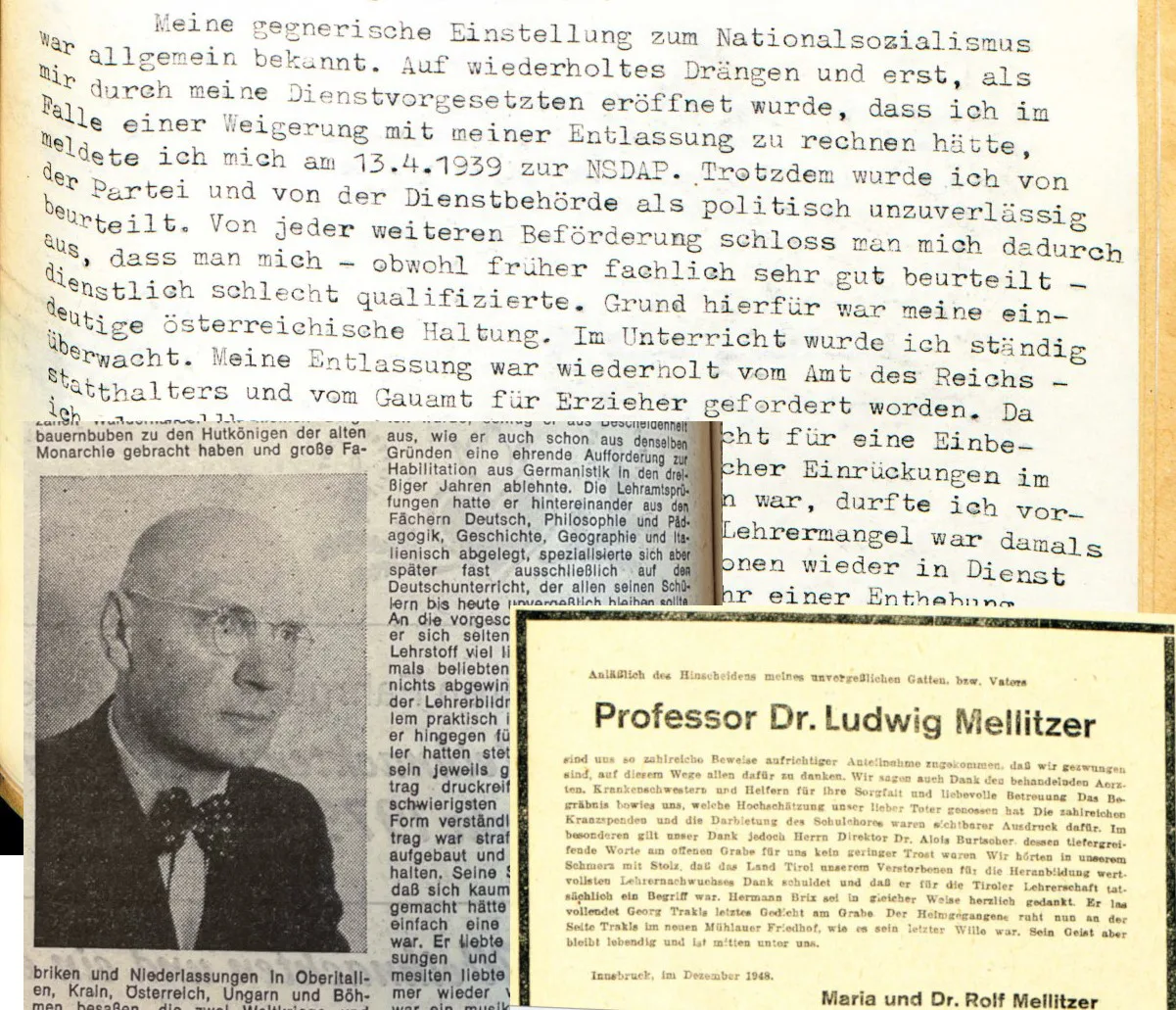

Die Namen der Wegbegleiter lassen das katholisch-konservative Umfeld Mellitzers bereits erahnen; der Nachruf spricht lobend von „seiner weltanschaulichen Festigkeit, die trotz Verfolgung durch die Machthaber des Dritten Reiches schließlich auch dem Gegner Achtung abzwang“. Wie aus dem umfangreichen NS-Registrierungsakt – dem einzige Treffer zu Ludwig Mellitzer in unserer Archivdatenbank – hervorgeht, war Mellitzer am 1. März 1940 der NSDAP beigetreten. Er selbst erklärte nach dem Krieg, diesen Schritt aus Angst heraus gesetzt zu haben, aus dem Schuldienst entlassen zu werden und nicht mehr für seine Familie sorgen zu können. Mehrere Zeugen bestätigten seine katholische, pro-österreichische Überzeugung. Und auch die NSDAP hatte ihn offenbar als „klerikal eingestellt“ und aufgrund „dessen konfessionellen Bindungen“ als beobachtungswürdig und politisch unzuverlässig eingestuft. 1947 wurde Mellitzer wieder aus dem Verzeichnis der Nationalsozialisten gestrichen.

Ein Jahr später, am 23. Dezember 1948, starb Ludwig Mellitzer mit nur 58 Jahren an einem Gehirntumor. „Seinem Wunsche entsprechend fand er im neuen Mühlauer Friedhof seine letzte Ruhe, wo auch die von ihm verehrten Dichter Trakl, Leitgeb und Oberkofler der Auferstehung harren.“

Soweit, ein kurzer Abriss. Der Zeitungsbericht erwähnt, dass die Kulturblätter „Stimme Tirols“ Mellitzer in ihre Biografienserie „Die tote Elite Tirols“ gewürdigt hätten, woraus man sicherlich viele weitere Informationen ziehen könnte. Und auch die bereits genannten und bekannten Stationen und Personen würden wohl einige Anknüpfungspunkte für weitere Recherchen bieten…

(Bilder: Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, NS-Registrierungsakt Ludwig Mellitzer, Ordner 152, Nr. 562; TT 31.12.1948, S. 14; NTZ, 23.12.1978, S. 48; Ich danke Eva Haslinger für ihren Beitrag zu den Recherchen)