Was hat die Urkunde von Graf Meinhard II. aus dem Jahr 1281 mit der heutigen Maria-Theresien-Straße zu tun?

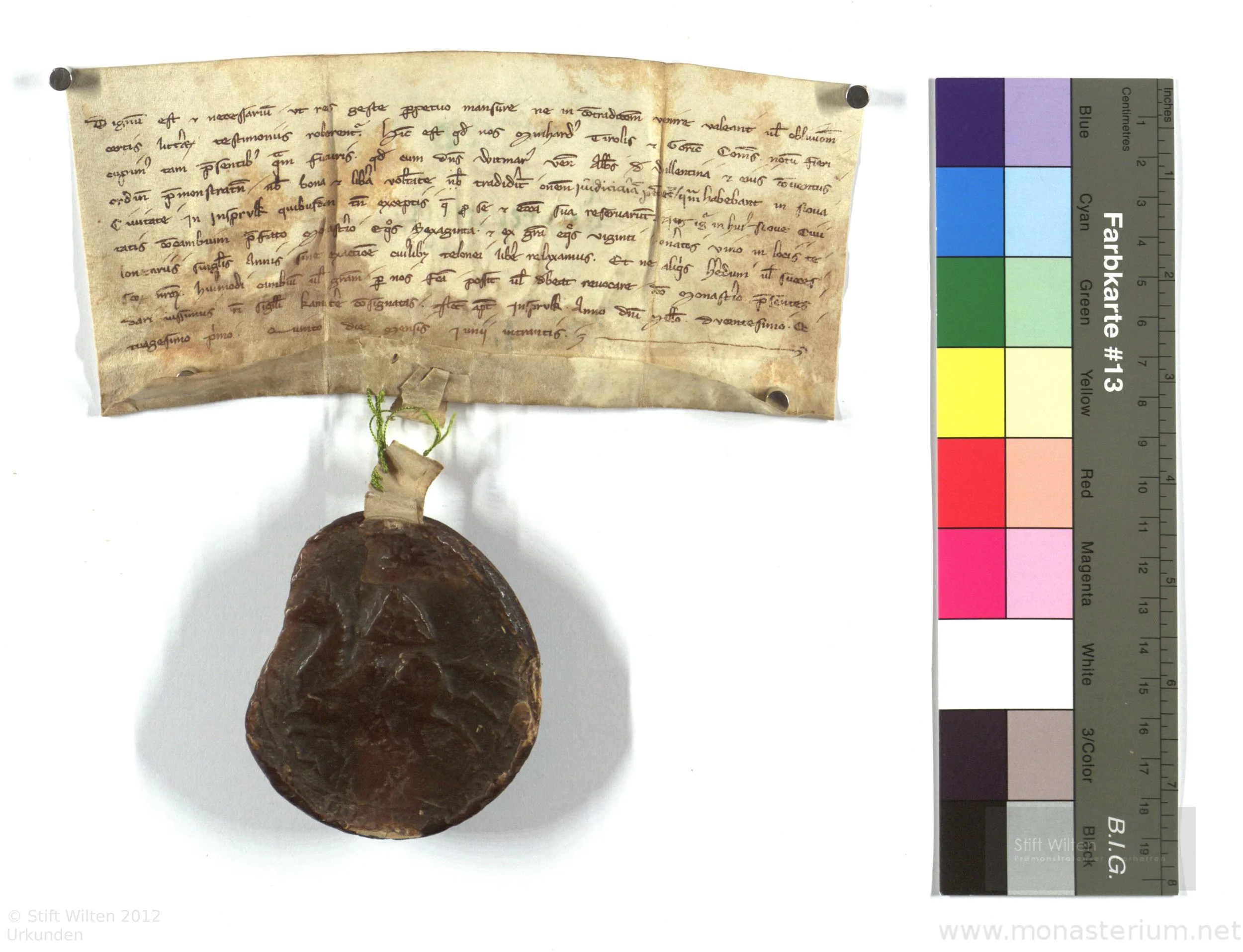

Die Maria-Theresien-Straße ist heute eine zentrale Achse der Stadt Innsbruck und ihre Ursprünge gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Eine entscheidende historische Grundlage für die Entwicklung dieses Teils der Stadt bildet die hier abgebildete Urkunde aus dem Jahr 1281. Sie dokumentiert die Übertragung der Gerichtsgewalt über die Neustadt von Abt Witmar und dem Kloster Wilten an Meinhard II. Graf von Tirol und Görz. Diese Vereinbarung führte zur administrativen Vereinigung von Altstadt und Neustadt und legte damit den Grundstein für die spätere Stadtentwicklung Innsbrucks.

Quellenbeschreibung und äußere Kritik

Die Urkunde vom 5. Juni 12811 ist eine mittelalterliche Rechtsurkunde, die den Austausch von Privilegien und Rechten zwischen der weltlichen Herrschaft Graf Meinhards II. („Minhardus Tirolis et goricie comes“) und dem Prämonstratenser-Kloster Wilten dokumentiert. Ihre Abmessungen betragen 9,5 x 20 cm, und sie ist in lateinischer Sprache auf nördlichem Pergament verfasst. Zudem ist sie mit einem runden, naturfarbenen Hängesiegel versehen, das Meinhard II. als Aussteller kennzeichnet. Das Siegel ist mit einem dünnen grünen Faden am Ende der Urkunde befestigt und ist am Rand leicht beschädigt, Es zeigt einen Reiter, was ein typisches Symbol für adlige Herrschaftssiegel ist. Der lateinische Text der Urkunde folgt einem formalen Aufbau, der für mittelalterliche Rechtsurkunden typisch ist: Einleitung mit Protokoll, indem Graf Meinhard II. als Aussteller und Abt Witmar und der Konvent des Klosters Wilten als Adressat genannt werden. Folgend darauf der dispositive Teil mit dem Rechtsinhalt und abschließend das Schlussprotokoll mit Datierung und Siegelformel: „Actum aput Insprukk a. d. 1281, V die mensis Junii intrantis“.2 Besonders hervorzuheben ist die klare Formulierung der Gerichtsrechte und Zollfreiheit, die den pragmatischen Charakter der Quelle unterstreichen. Das Original wurde am 5. Juni 1281 in Innsbruck ausgestellt und ist trotz kleiner Beschädigungen gut im Stiftsarchiv Wilten erhalten. Ergänzend dazu gibt es zwei weitere Überlieferungen dieser Urkunde: Eine deutsche Übersetzung aus dem frühen 15. Jahrhundert von Jakob Muttinger3, einem Notar und Pfarrer von Thaur, sowie eine Abschrift aus dem Jahr 1747, die von Anton Roschmann4, dem ersten Direktor der Universitätsbibliothek Innsbruck, beglaubigt wurde. Diese Überlieferungen zeigen, dass die Urkunde über Jahrhunderte hinweg als bedeutendes Rechtsdokument betrachtet wurde.

Innere Kritik und inhaltliche Analyse

Seit der Gründung der Innsbrucker Altstadt im Jahr 1180 umfasste der Burgfrieden, also das Gebiet, das dem Stadtrichter unterstand, zunächst nur die Marktsiedlung am nördlichen Innufer und den Bereich der Altstadt. Durch das Wachstum der Bevölkerung entwickelte sich jedoch im 13. Jahrhundert entlang der Hauptstraße nach Wilten eine neue Vorstadt, die bereits 1281 als „nova civitate in Insprvkk“ urkundlich erwähnt wurde. Diese Vorstadt war ursprünglich Teil des Klosters Wilten, dessen Einwohner rechtlich dem Stift unterstanden. Erst durch den Tauschvertrag vom 5. Juni 1281 übernahm Graf Meinhard II. die Gerichtsgewalt über dieses Gebiet, wodurch es in die Stadt Innsbruck eingegliedert wurde. Anders als bei der Altstadt erwarb der Graf jedoch nicht das Eigentum an den Grundstücken, sondern lediglich die rechtliche Kontrolle über die Einwohner.5 Die Urkunde belegt die Übertragung aller Gerichtsrechte „omnem iudiciariam potestatem“ in der Neustadt durch das Kloster Wilten an Meinhard II. und damit an die Stadt Innsbruck, mit Ausnahme bestimmter Reservate zugunsten der Kirche. Als Gegenleistung erhielten der Abt und das Kloster die Zusicherung einer jährlichen zollfreien Einfuhr von 60 Saumlasten (gewöhnliche Pferdefuhren) Wein und zusätzlich 20 weitere (belastete Pferdefuhren) aus besonderer Gnade des Grafen.6

Bedeutung für die Stadtgeschichte Innsbrucks

Die Übertragung der Gerichtsgewalt von Wilten auf Innsbruck durch Meinhard II. markierte einen Wendepunkt in der Stadtgeschichte, sie führte dazu, dass sich die Stadtgrenze nach Süden verschob. Die rechtliche und administrative Eingliederung der Neustadt schuf die Grundlage für das weitere Wachstum Innsbrucks und die Entwicklung eines zusammenhängenden Stadtgebiets.

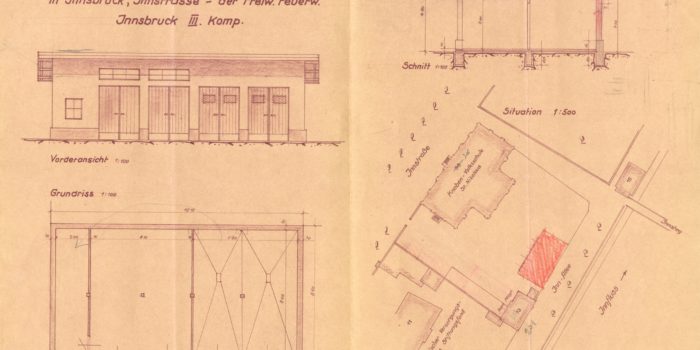

Während die Altstadt weiterhin das politische und wirtschaftliche Zentrum blieb, gewann die Neustadt zunehmend an Bedeutung als Wohn- und Handelsraum.7 Die bauliche Veränderung der Stadt zeigt sich in der Entstehung einer neuen städtischen Struktur, die sich von der Altstadt unterschied. Die sogenannte Neustadt war nicht von einer Ringmauer umgeben, sondern entwickelte sich organisch entlang der Handelsroute nach Süden. Diese erstreckte sich vom südlichen Stadttor der Altstadt bis zum späteren St. Georgentor (das vor allem der Kontrolle des Verkehrs auf der Landstraße diente), weiter südwärts bis zur Wiltauergasse und Richtung Brennerpass. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung dieser Expansion und ihre langfristigen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Während die Häuser und Gärten der Neustadt zur Stadt gehörten, blieben die umliegenden Wiesen und Felder weiterhin im Besitz des Klosters Wilten.8

Die heutige Maria-Theresien-Straße, die aus der mittelalterlichen Neustadt hervorgegangen ist, hat sich zu einem zentralen Geschäfts- und Verwaltungsviertel Innsbrucks entwickelt. Die Urkunde von 1281 ist somit nicht nur ein juristisches Dokument, sondern ein historisches Zeugnis für die langfristige Stadtentwicklung und die enge Verzahnung von Politik, Handel und kirchlichen Strukturen. Die Geschichte der Neustadt ist ein Beispiel dafür, wie eine politische Entscheidung über Jahrhunderte hinweg das Stadtbild prägen kann.

——

1) StiA Wilten, Urk. Lade 002 E,1281 VI 05. [https://www.monasterium.net/mom/AT-StiAWilten/Urkunden/002_E/charter], eingesehen am 02.01.2025.

2) Herman Wiesflecker (Hrsg.), Die Regesten der Grafen von Tirol und Görz, Herzoge von Kärnten, Band 2, 1: Regesten Meinhards II. (I.) 1271-1295, Nr. 309, Innsbruck 1952, S. 87.

3) StiA Wilten, Urk. Lade 002 E 01, 1281 VI 05. [https://www.monasterium.net/mom/AT-StiAWilten/Urkunden/002_E_01/charter], eingesehen am 02.01.2025.

4) StiA Wilten, Urk. Lade 002 E 02, 1281 VI 05, [https://www.monasterium.net/mom/AT-StiAWilten/Urkunden/002_E_02/charter], eingesehen am 02.01.2025

5) Christoph Haidacher, Zur Bevölkerungsgeschichte von Innsbruck im Mittelalter und in der Beginnenden Neuzeit, , Band 5, Veröffentlichungen der Innsbrucker Stadtarchivs, Stadtmagistrat Innsbruck, 1984, S. 32-33.

6) Herman Wiesflecker (Hrsg.), Die Regesten der Grafen von Tirol und Görz, S. 87.

7) Franz-Heinz Hye, Die Neustadt. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadtteile Innsbrucks, in: Tiroler Kulturzeitschrift (1977), Heft 21, S. 2179–2184.

8) Ebenda.

Autorin: Laura Fischer (im Rahmen der LV Quellen und Darstellungen des Mittelalters: Quellen zur Innsbrucker Stadtgeschichte im Mittelalter).

Titelfoto: AT-STIWIL-AR, Urk. Lade 002 E 01, 1281 VI 05 (https://www.monasterium.net/mom/AT-StiAWilten/Urkunden/002_E/charter)

Sehr interessante stadtgeschichtliche Basics, danke!