Tirol 1809

Eines der – oder sogar DAS – bekannteste Werk der symphonischen Blasmusik in Tirol ist das 1952 für einen Blasmusikwettbewerb komponierte Tirol 1809 von Sepp Tanzer. Diese Komposition ist so bedeutend, dass sie sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat: Das Stück gilt als ein Markstein im Bereich der Original-Blasmusikliteratur ist da beispielsweise zu lesen. Und tatsächlich spiegelt das Stück eine besondere Aufbruchstimmung in der Blasmusik wider. Man wollte neue Wege beschreiten, nachdem die Zeit vor- und während des Zweiten Weltkriegs in der Blasmusikszene von Marsch- oder auch leichterer Unterhaltungsmusik wie Polkas und Mazurken geprägt gewesen war. Vorbilder für Tirol 1809 sollen unter anderem Werke wie die Ouvertüre 1812 von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky gewesen sein, die ebenfalls die Napoleonischen Kriege als Thema verarbeitet.

Die Präsenz der Komposition in der Tiroler Blasmusik ist immer noch beeindruckend und ungebrochen: Aus dem Stegreif fallen mir zwei Musikkapellen ein, die das Werk heuer zum Frühjahrskonzert aufführen (eine davon kenne ich zufällig etwas besser…). Aber es sind insgesamt sicher noch mehr. Und auch wenn ich die Musikant*innen in „meiner“ Musikkapelle befrage, die schon länger dabei sind als ich, können die mir bestätigen, dass das Ding so ca. alle 10-15 Jahre mal auf den Notenständer kommt.

Der Tiroler Volksaufstand von 1809 wird in diesem Werk über drei Sätze in rund 16 Minuten ziemlich tongewaltig und bildhaft wiedergegeben. Immer wieder werden (heute mehr oder weniger) bekannte (Volks-)Lieder verarbeitet. Die meisten davon haben – wie kann es anders sein – Anti-französische Texte. Im 1. Satz „Aufstand“ beispielsweise wird Den Stutzn hear! aus dem Jahr 1796 eingesponnen. Das eigentlich in einer Dur-Tonart verfasste Lied erklingt als erstes Thema, welches immer wieder wiederholt wird, allerdings in einer Moll-Tonart: Den Stutzn hear, beim Saggara was wölln denn die Franzosn? Hö? moanen sie mit ihrem Gschroa, miar hams Herz in die Hosen?

Im Zweiten Satz wird Wach auf, wach auf, du deutsches Land dann von der Marseillaise gekontert: Wir befinden uns mitten in der Schlacht am Bergisel. An meiner historischen Zurechnungsfähigkeit habe ich übrigens kurzzeitig bei der ersten Sichtung gezweifelt, als ich den dritten Satz gesehen habe. Dieser heißt nämlich „Sieg“. Ich weiß ja nicht, was der Sepp damals in der Schule gelernt hat, aber bei mir isch da was anders im Buch gstanden… Aber was vermag schon die Historische Zahlen-Daten-Fakten-Klugscheißerei gegen künstlerische Freiheit auszumachen?

Das Werk ist insbesondere auch in Hinblick auf die zeitgenössische Situation Tanzers von Interesse. Bis 1955 war Tirol Teil de Französischen Besatzungszone. Wie die Öffentlichkeit die Verarbeitung anti-französischer Lieder in dem Stück vor diesem Hintergrund wahrnahm, übersteigt meinen aktuellen Wissensstand.

- PS: An dieser Stelle muss festgehalten werden: Sepp Tanzers Leben und Wirken ist und bleibt klar kritisch zu beleuchten. Zurecht werden Diskussionen geführt, inwiefern und in welchem Kontext seine Stücke aufgeführt werden können. Der Ansatz, die Kunst vom Künstler zu trennen und auch heute noch (kontextualisiert) wiederzugeben, hat ebenso Berechtigung, wie bestimmte Werke nicht mehr aufzuführen (in Tanzers Fall rezent der Standschützen-Marsch, für den es aufgrund der Widmung an Gauleiter Hofer die Empfehlung vom Tiroler Blasmusik Verband gibt, diesen nicht mehr zu spielen).

- PS: Die zündende Idee zu diesem Beitrag hat übrigens mein Kollege Joachim Bürgschwentner geliefert, als er letzte Woche (als ich mich laut seiner Aussage noch vom 1. Mai erholen musste ;-)) ein Bild vom Herr Tanzer ausgegraben hat.

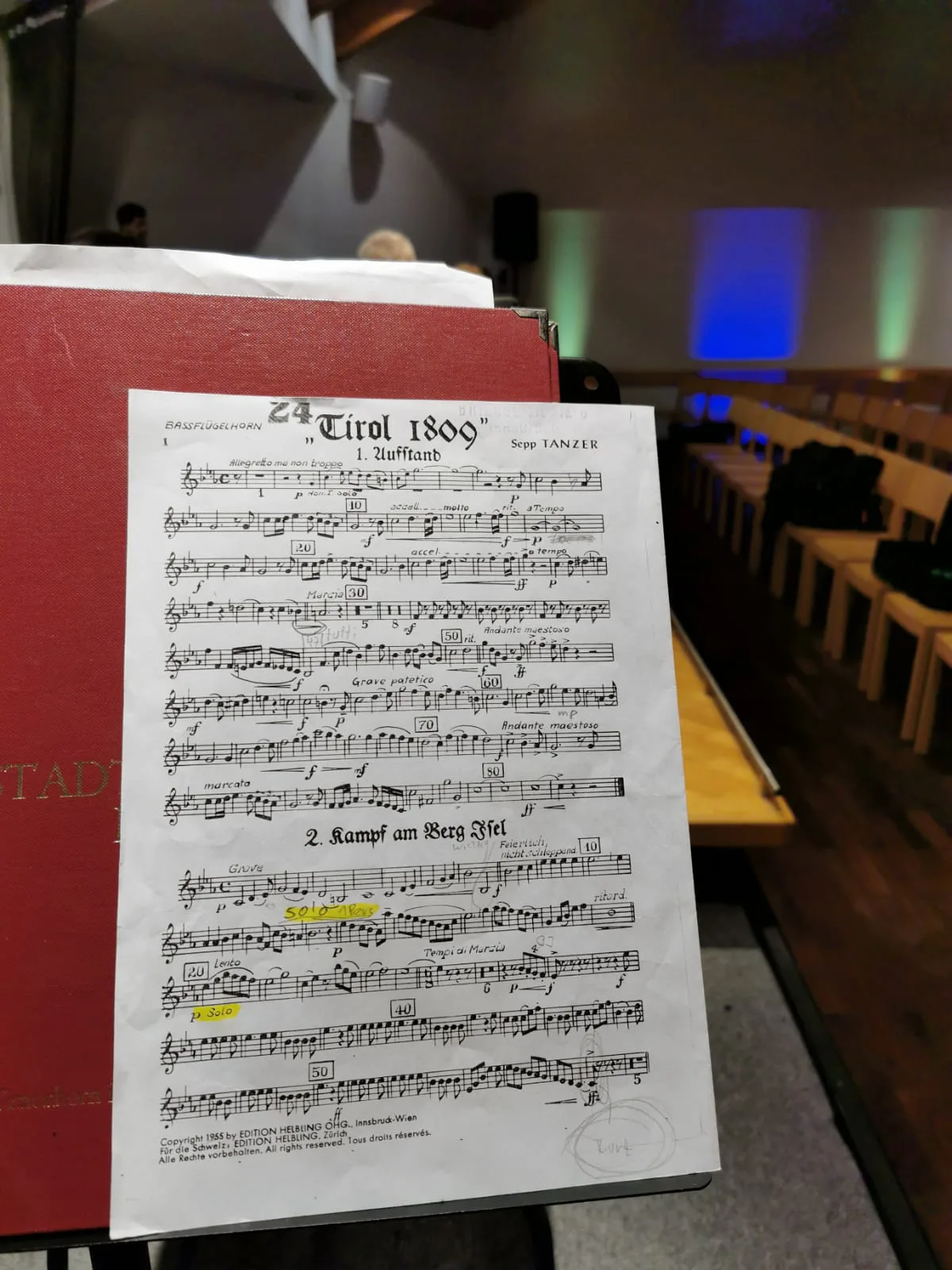

- PS: Ich darf den Kontext zu unserem heutigen Titelbild in Gedichtform vortragen. Ich hoffe Herr Roilo schätzt den kreativen Einbau seiner Wortschöpfung „Tricksi Fritzi“.

Am Samstagabend kommt Tricksi Fritzi

am vordersten Tenorhornsitzi

hoffentlich nit zu sehr ins Schwitzi

denn der Tanzer Sepp, der Schlimme

hat geschriebn in ihre Stimme

a Solo zum Gebet vor der Schlacht

und dass sie des ah g’scheid damacht

hat sie sich dort ganz ungeniert

de Stell‘ mit gelbem Stift markiert

(Foto: Hanna Fritz, vom 1. Tenorhornsitzi aus)