Map Stories: #wartaufdasbrummen

Wer in den 1970ern mit den Öffis – die damals nicht so hießen – durch die Stadt gefahren ist, hatte den Vorteil, dass es objektiv weniger Verkehr und subjektiv weniger Baustellen gab. Sonst ergaben sich für die damaligen Benützer:innen der Busse und Straßenbahnen wohl nur Nachteile. Weniger Linien, Fahrpläne die um 19:30 (Stubaier) oder 23:00 (Linie A) endeten, Frequenzen, die unter der Woche Löcher bis zu 60 Minuten hatten (N) etc. Das ist heute alles viel angenehmer, die Sitze sind besser, die Haltestellen sprechen mit den Fahrgästen, die aktuellen Abfahrtszeiten sind im Internet zu sehen etc.

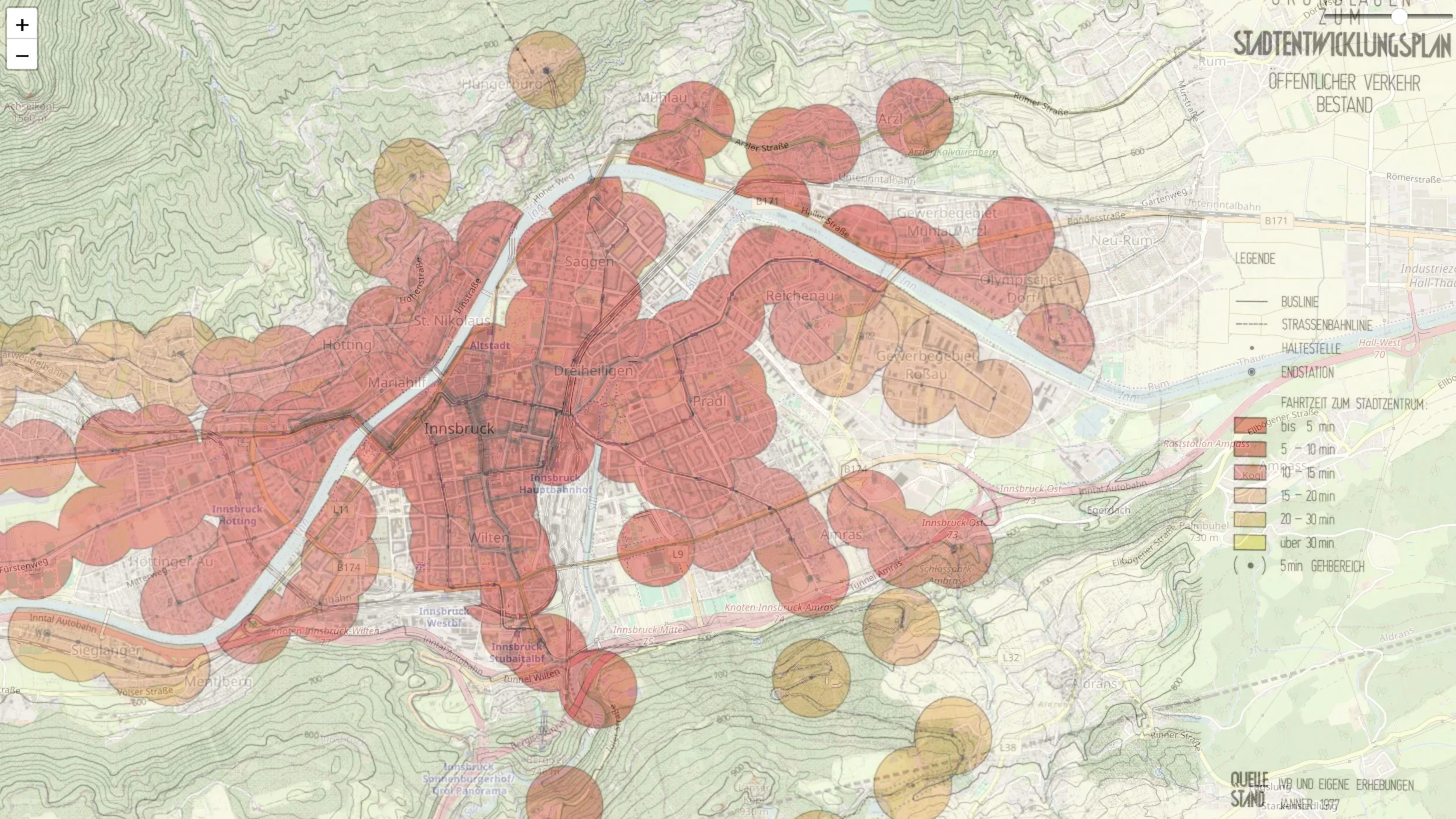

Diese Darstellung aus dem Jahr 1977 (hier interaktiv zu betrachten) versucht das Stadtgebiet nach Fahrzeiten in die Innenstadt einzufärben. Der Lebenssinn der Peripheriebewohner:innen (besagtes Erreichen der Altstadt) kann so in 5-10-15-20-30 Minuten-Etappen schattiert werden. Die im zeittypischen Verner-Panton-Design gehaltenen Kreise erzählen darüber hinaus welche Adressen die wenigen Haltestellen in ca. genau 5 Minuten fußläufig erreichen können.

Für Menschen mit 1970-er Prägung und Langzeitgedächtnis liefert der Plan eine nette Erinnerung, dass der A nach Sadrach, der B nach Pradl, der C nach Mühlau und Arzl, der D und der E weiter über die Dörfer nach Eichat gefahren sind. F-Flughafen, G-Gibtskan, H-Hörtnaglsiedlung… J nach Jgls, K in die Kranebitter Klamm.

Der aktuelle Linienplan, zu Vergleichszwecken unter dem oben stehenden Link rechts unten zuschaltbar, ist um einiges dichter. Die logisitische Herausforderung heute ist es, Chauffeurinnen und Chauffeure zu finden, die im Verkehrsgewühl der 2020er Jahre die dafür benötigten guten Nerven haben und auch noch mit den anspruchsvolleren Fahrgästen auskommen. Wir wussten ja als Burschen meistens, warum wir vom Busfahrer (damals aus unerklärlichem Grund nur Männer) hinausgeworfen worden waren.

Generell wären auch andere alte Streckenpläne der IVB interessant. Gibts da welche im Stadtarchiv oder im TMB?

Ich bin 1971 von Innsbruck weggezogen, Damals fuhr der B noch nicht die eingezeichnete heutige R Route über den Mitterweg sondern nur Stadtmitte – Pradl während der C noch durch die Mandelsbergerstraße fuhr.

Nicht ganz klar ist mir die Linienführung des K, die klassische Linie führte von St. Nikolaus nach Amras, 1977 auch nach Kranebitten. Wurde das abwechselnd befahren, oder war das nicht die Linie Lk? Große Lücken gabs noch immer zwischen West und Ost, sie wurden erst durch den T geschlossen. Wenn meine Eltern nicht, wie meistens, zu Fuß vom Mandelsberger/Innrain Eck zum Stubaitalbahnhof gehen wollten, fuhren wir mit dem C in die Theresienstraße und stieg in die Einser um.

In die Zukunft blicke ich nicht, will man Öffis ernsthaft betreiben wird es jedenfalls viel Geld kosten. Und der heutige IVB Bahnhof wird zu klein werden. Die Zeit autonom fahrender Verkehrsmittel erlebe ich wohl nimmer,

Ich kann dazu das Buch „Innsbruck’s Alpine Tramways“ von Ray Deacon empfehlen, erweiterte zweite Ausgabe 2011, in dem für jede Epoche auch gleisgenaue Netzpläne enthalten sind, auch von den Obuslinien: https://www.lrta.info/shop/product.php/3942/182/innsbrucks_alpine_tramways

Ist sonst aus zweiter Hand noch bei den bekannten Anbietern zu sehr erschwinglichem Preis erhältlich oder eventuell auch im Museumsshop der TMB. Einige Daten und Fotos durfte auch ich beisteuern.

Alte IVB-Fahrplanbücher tauchen gelegentlich auf eBay auf. Aber was es leider einfach überhaupt nicht gibt, sind Netzpläne der Buslinien aus der Zeit ca. 1920 bis 1960.

Die Linie K in Kranebitten ist auf diesem Plan schlicht und einfach ein Fehler. Dort müsste „Lk“ stehen. Die beiden Endstationen der Linie K waren zu dieser Zeit in St. Nikolaus und in Amras. Die Endstation Bozner Platz ist korrekt eingetragen.

Ja, wir müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel Geld in die Öffis und auch in den Radverkehr und den Fußverkehr investieren, weil ein großer Teil des privaten Autoverkehrs in der Stadt auf die Öffis zu verlagern ist, ein weiterer großer Teil auf das Fahrrad. Wir müssen in den kommenden zehn Jahren sämtliche Dieselbusse durch elektrische ersetzen und das Tramnetz muss um neue Linien und um wichtige Netzlückenschlüsse ergänzt und vorhandene Linien weiter beschleunigt und optimiert werden. Die Zielnetzplanungen für die Tram reichen aufgrund der notwendigen großen und von langer Hand vorzubereitenden Investitionen bis über 2055 hinaus. An all dem führt aufgrund der Klimakatastrophe und der demografischen Entwicklung, aber auch gesetzlicher Vorschriften absolut kein Weg vorbei.

Vielen Dank für diesen höchst interessanten Plan! Die „5 Minuten Gehzeit“-Kreise dürften den 250-m-Radien entsprechen, die auch heute noch in der Verkehrsplanung das maximale Einzugsgebiet einer Haltestelle im städtischen ÖV definieren, allerdings nicht ganz korrekt angewendet, weil nur im Flachen gültig. In den Hangsiedlungen etwa von Hötting oder Arzl gelten andere Einzugsbereiche. Man sieht hier aber auch, dass es damals selbst in höchst dicht besiedelten Gebieten wie der Reichenau oder dem zentralen Wilten weiße Flecken gab, von damals noch recht neuen Satellitensiedlungen an den Stadträndern gar nicht zu reden. Selbst heute haben wir leider noch einige weiße Flecken, die jetzt aber nach und nach geschlossen werden, und die Stadt sorgt heute bereits vor bzw. gleichzeitig mit dem Bau neuer Quartiere für eine Erschließung idealerweise mit dem hochrangigen städtischen Schienenverkehr und dort, wo das nicht geht, gibt es halt eine Busanbindung. Öffentlicher Verkehr ist urbane Grundinfrastruktur wie Wasser und Strom und muss überall, wo Menschen leben und arbeiten, barrierefrei und normgerecht zur Verfügung stehen. Im Idealfall ist der Fußweg zum eigenen Auto deutlich weiter als jener zur Haltestelle und der Öffi-Verkehr auch dort, wo er keine eigene Trasse oder Fahrspur hat, im Straßenraum überall gegenüber dem Auto bevorrangt. In Innsbruck (wie auch in anderen Städten) war ein jahrelanger erbitterter Kampf gegen Carbrains in so mancher politischer Partei und in der Verwaltung nötig, um das weitestgehend durchzusetzen. Einige Carbrain-Dinosaurier gibt es allerdings immer noch.

Das löchrige Öffi-Netz, das wir hier sehen, hat sich weitgehend historisch entwickelt und seine Imperfektion war vor allem dem geschuldet, dass die Zeit der Bevorzugung des privaten PKW in den 1970ern noch nicht vorbei war, auch wenn die Fassade schon ordentlich bröckelte und die Ölkrisen gerade drastisch gezeigt hatten, dass das Auto nicht nur für die Großstadt ungeeignet, sondern auch auf seine Verfügbarkeit kein Verlass war. Diese Stadtentwicklungsplanung (ist es jene, die unter Beteiligung Prof. Hermann Knoflachers entstand?) nahm das bereits auf. Ich freue mich schon auf weitere Map Stories dieser Reihe, insbesondere jene in denen es um Öffi-Planungen geht und wo einiges zu sehen sein sollte, das später Realität geworden ist. Wir können aus den alten Plänen auch heute noch einiges lernen.