Map Stories. #Pünktchen und Anton

Wenn sich eine Untersuchung mit der Einwohnerdichte beschäftigt, geht es erstens nicht nur um Männer und zweitens auch nicht darum, wie viel diese an einem Stichtag getrunken haben. Natürlich gehört zum großen Map stories Fragenzirkel auch eine Beobachtung der Stadtplanung, wo sich die Innsbrucker*innen denn im Gemeindegebiet so angesiedelt haben.

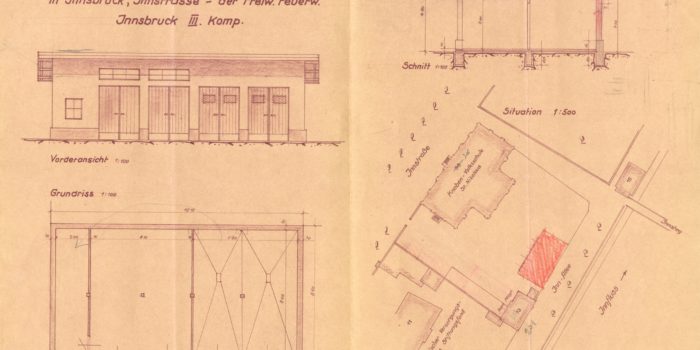

Die Daten kommen aus dem schönen Adressbuch von 1976 mit seinen knapp 1000 Seiten –herausgerechnet sieht man die Dichte der Belegung durch die Verteilung von 25er Punktelen im Planwerk. In der Legende steht der „Einwohnerstammband“ als Quelle, diese leicht retro-ethnologisch anmutende Bezeichnung der bereits seit 1968 EDV-gestützten Grundlage der Melderegister und Adressbücher wurde nur in Innsbruck und Salzburg verwendet (bei google ganze fünf Treffer). Der Plan ist hier interaktiv zu befragen. Ohne nachgezählt zu haben müssten das bei gut 115.000 Einwohner:innen etwa 4600 Punkte auf der Karte sein. Die ganz große Überraschung bleibt aus, O-Dorf, Reichenau, Pradl, Wilten und die Innenstadt samt Enterbach sind gut befüllt. Die zwei Zonentypen, in denen die Dots mehr Luft bekommen, sind Gewerbegebiete (in denen doch immer mehr Menschen wohnen als man eigentlich denkt) und Villenviertel, wo der schöne Garten auch etwas Platz braucht. Da Verstorbene zwar heute in der famosen Friedhofsdatenbank zu finden sind aber im Adressbuch zu Recht nicht mehr aufscheinen, sind die Pradler und Wiltener Gottesacker auch offiziell unbewohnt. Auf den Uni -Campussen und in der Klinik wohnt nur der Hausmeister.

Wie bei vielen dieser 1970er Analysen ist die Westseite Innsbrucks noch halb leer. 20 Jahre später wären in der Höttinger Au und im Lohbach einige Punkte für neue Wohnaggregate hinzugekommen.