Il barbiere di Innsbruck (III.)

Wenn ein Bader ein neues Badehaus eröffnete oder ein bestehendes übernahm, schloss er einen Vertrag mit der Gemeinde, der ihm Öffnungszeiten und Preise vorschrieb. Obwohl Bader und Barbiere wie wir gesehen haben zu einer Zunft gehörten, konnte es durchaus zu Konflikten zwischen ihnen kommen. Denn im Anschluss an ein Bad bot sich Rasur und Haarschnitt dazu gleich an. Somit stießen die Bader gerne in das Metier ihrer Zunftgenossen vor. Vielerorts wurde dieser Streit geschlichtet, indem man den Badern erlaubte, innerhalb ihres Etablissements sich auch der Haare ihrer Kunden anzunehmen, aber ihnen vorschrieb, es außerhalb ausschließlich den Barbieren zu überlassen. Durch die Preisvorschriften in seinem Vertrag war der Bader meist auf seine anderen Dienste – Rasur, Haarschnitt, Aderlass, Schröpfen, Zahnbehandlungen und weitere medizinische Hilfe – angewiesen, um wirklich Geld zu verdienen, denn die Eintrittspreise deckten in der Regel gerade seine Kosten.

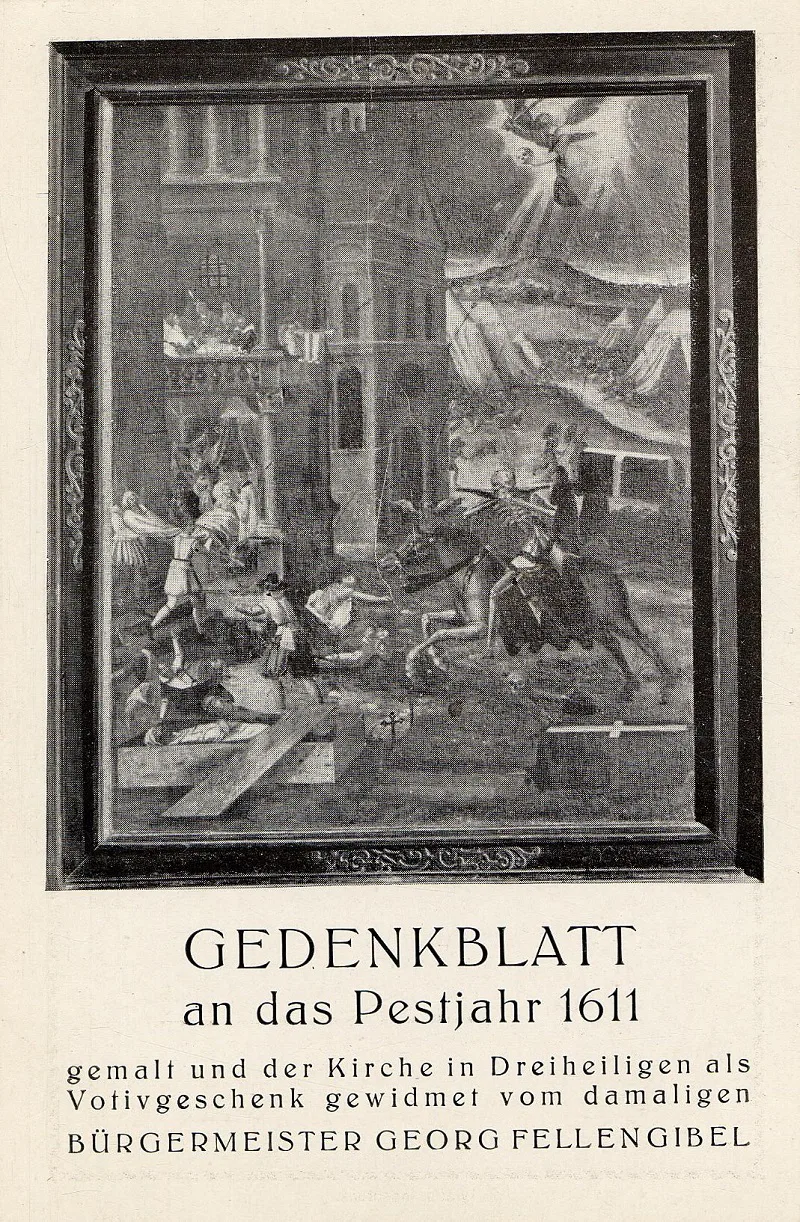

Ein einträglicheres, aber auch ungleich gefährliches Amt, welches häufig von Badern und Barbieren bekleidet wurde, war das des „Totenläßls“. Der so bestellte Bürger musste sich beim Ausbruch von Seuchen der Erkrankten annehmen und diagnostizieren, ob sie an der neuen Krankheit litten. Ebenballs mussten sie feststellen, ob Verstorbene durch die Seuche dahingerafft worden waren. Die Bezahlung für dieses Amt war nicht zu verachten (60 Gulden pro Jahr) und man erhielt sie auch wenn keine Seuche grassierte, daher war es in pestfreien Zeiten nicht unbeliebt. Wenn es vorkam, dass ein Totenläßl während einer Epidemie erkrankte oder verstarb – was, wie man sich denken kann, nicht ganz unwahrscheinlich war – dann war es in Innsbruck Brauch, dass die verbliebenen Bader und Barbiere der Stadt darum spielten, wer ihm nachfolgen musste. Als die Pest (bzw. das Fleckfieber) 1611 in Innsbruck umging, starb auch der Bader Georg Leyrer, der als Totenläßl angestellt war, zusammen mit seiner Frau und vier ihrer Kinder an der Seuche. In diesem Fall wurde der Nachfolger jedoch nicht durch Zufall, sondern mit dessen Einverständnis durch den Stadtrat bestimmt. Es handelte sich dabei um den Barbier Georg Strauß, er übte das Amt bis zum Ende der Seuche aus. Für seine Dienste erhielt er neben seinem Lohn auch das Innsbrucker Bürgerrecht.

(Signatur Ph-15613)