Das Heumandl – vom Aussterben bedroht?

Können Sie sich noch erinnern? Früher im Spätsommer waren sie unser ständiger Begleiter. Überall lauerten sie einem auf, nirgends war man vor ihnen sicher. Doch heute scheint es geradezu, als existierten sie nicht mehr – als wären sie vom Aussterben bedroht. Natürlich, die Liebhaber unter uns wissen, wo sie noch zu finden sind, und dennoch: Was hat es mit dem Schwund der Heumandl auf sich?

Dieser lässt sich ganz einfach erklären und geht – wie so vieles – auf den technischen Fortschritt zurück. So ist die Herstellung von hochwertigem Heu bis heute eine Kunst, war aber insbesondere früher mit einigen Herausforderungen verbunden. In weiten Teilen des Alpenraums ist der Boden für eine Bodentrocknung des Heus zu feucht, weswegen die Heumandl entstanden. Auf Holzkonstruktionen wird das Gras dachziegelartig geschichtet, sodass das Regenwasser abrinnen kann und gleichzeitig eine ausreichende Luftzirkulation zur Trocknung der Gräser im Inneren stattfindet. Das Besondere an dieser Technik, wenn gekonnt ausgeführt, ist das hochwertige Heu bei den Blumen und Halme ganz bleiben.

In unseren Kühlregalen begegnet uns daher immer wieder der Begriff Heumilch. Dabei handelt es sich um eine geschützte, traditionelle Spezialität, da das Wissen über die Heuverarbeitung seit mindestens 30 Jahren weitergegeben wird und auch weitere Kriterien erfüllt werden. Besonders wichtig: Es darf keine Silage verfüttert werden. Die Auszeichnung der heimischen Heuwirtschaft als erstes „landwirtschaftliches Kulturerbe“ im Jahr 2024 unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert dieses landwirtschaftlichen Systems.

Eine Alternative zu diesem sehr arbeits- und zeitintensiven Verfahren sind die Siloballen bzw. Silageballen. Hierbei muss das gemähte Gras auf der Wiese nur kurz – meist einen Tag – antrocknen, bevor es eingesammelt, zu Ballen gepresst und abschließend mit Kunststofffolie luftdicht verpackt wird. Et voilà: Der Siloballen ist fertig, und die Gärung zur Silage kann beginnen.

Vielleicht geht es Ihnen nun wie mir – und Sie sehen die Heumandln mit völlig neuen Augen. Wenn ja, unternehmen Sie doch einen Ausflug ins Umland. Wie wäre es mit dem Sellraintal? Dort lassen sich – auch dank der besonders steilen Hänge – noch immer Heumandln entdecken.

(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, KRNE-5384)

Agnes Muigg

Früher hats auch nur dreimal eine Mahd gegeben, wobei die dritte, der „Pofl“ nicht immer garantiert war, wenn ein verregneter Herbst dazwischenkam.

Das ganze Winterfutter war dann im Heustock und in ein paar verteilte Heustadln enthalten. Dazu kam, dass Heustöcke eine permanente Feuergefahr darstellen.

Mit den Siloballen (Plastikhülle nichts gegen das feste Flaschenverschlüßchen) hat man mehrere Mähgänge, bis zu sechs, die man sich im Gegensatz zur Schönwetterabhängigen Heumahd (hagen muaß ma wenn d’Sunn scheint) optimal einteilen kann, und dazu verfüttert man noch geschredderten Silomais an die Kühe. Es stinkt halt ein bissele, aber das tut Geld auch.

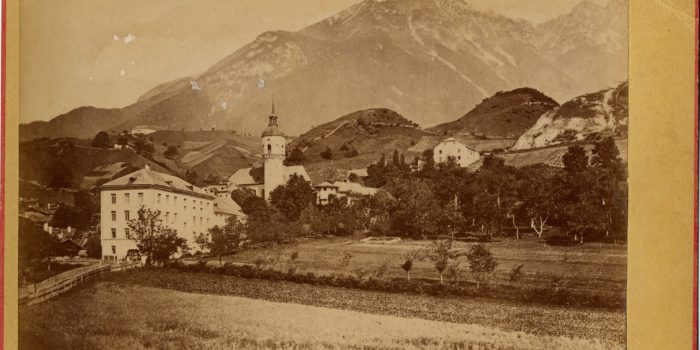

Das Dörfchen am Titelbild ist Mils.

Immer dat Jenaue, Herr Hirsch – Mils bei Hall! Die Stadtler vergessen meist, dass es droubn im Oberland auch noch ein Mils gibt, gell.

Richtig! Jana vergessen. Also Mils bei Hall. Hall in Tirol.

Man muss nur zur Heuernte durch das Lesachtal – Osttirol – fahren. Dort findet man auf den dortigen Wiesen bei Maria Luggau diese Heustangger wie sie im Volksmund heißen noch.

Mei, des Heumadl ! I bin amal mit oaner gangen, de hab i a „mei Heumadl“ gnannt, weil auf jede – wirklich JEDE Frage, de i ihr gstellt hab, hat sie gsagt „Ja hoi !!!“

Derzeit läuft grade eine Greenpeace Petition zur Erhaltung der ohnehin schon stark dezimierten Vogelwelt. Mit ein Grund die industrialisierte Landwirtschaft, die die einstmals blühenden Sommerwiesen mit der Silomahd zum Verschwinden gebracht hat. Und nebenbei die Böden schnell austrocknen läßt, wenn man sie alle paar Wochen regelrecht kahl schert.

Ich bin selber Zeuge, wie zuerst die Feldlerche (Bodenbrüter, durch die Plastikfolien der Gemüsepflanzungen vergrault)) und dann der früher allgegenwärtige Kuckuck (frist gerne Raupen, braucht Schmetterlinge, die Blüten brauchen) verschwunden sind. Ich habs unterschrieben.