Die Waggonbewohner:innen #2

Sozialreportage vom feinsten

Im zweiten Teil der Serie zu den Waggonbewohner:innen geht es um die von den Leser:innen teils schon gestellten Fragen, wo genau die Waggons auf dem Bahnhöfen gestanden sein könnten und woher diese Gruppe eigentlich gekommen ist und wann.

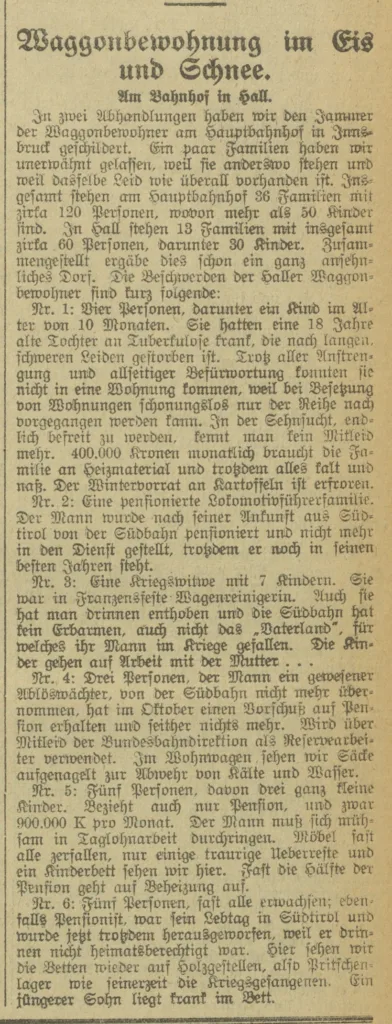

Der berührendste Bericht über die Situation am Hauptbahnhof ist als klassische Sozialreportage in der Volks-Zeitung erschienen. In zwei langen Artikeln, erschienen im März 1924, schreibt der nicht namentlich genannte Reporter voller Empathie und scharf anklagend über die unerträglichen Verhältnisse in den ausrangierten Viehwaggons. Der Artikel nennt er auch die Lage der Waggons ganz an der Sill. Auch nach den Erinnerungen von Nachkommen sollen die Waggons im Bereich der heute dort verlaufenden Olympiabrücke und bachabwärts gelegen sein. Bei einem Recherchespaziergang im April sind ein paar Schnappschüsse dazu entstanden.

Wo genau die Wohn-Waggons des Westbahnhof-Bereichs gestanden sind, versuchen wir noch herauszufinden. Die in den Kommentaren genannten Gleise in der Nähe der Grassmayrkreuzung könnten gut stimmen, drüben beim Bahnhof war kein Platz für abgestellte Waggons.

Über die Herkunft der Waggonbewohner:innen schreibt der Doyen der Südtiroler Zeithistoriker Hans Heiss in einer Publikation über Franzensfeste:

Die Abtretung Südtirols an Italien 1919 änderte die Situation grundlegend. Der Austausch der Bahnarbeiter und Beamten der Südbahngesellschaft war durchgreifend. Sie verloren in den nun von Italien betriebenen Ferrovie dello Stato zum größten Teil ihre Stellen; vielen wurde die italienische Staatsbürgerschaft verweigert.

Ein großer Eisenbahnerstreik war 1921 ein später Protest gegen den aufziehenden Faschismus, vor allem aber gegen den italienischen Staat, der auf Entlassung der deutschsprachigen Eisenbahner drängte. Vier Wochen lang stand im April 1921 der gesamte Bahnverkehr zwischen Innsbruck und Verona still; die Regierung konterte mit der Entlassung von 10.000 streikenden Bahnarbeitern. […]

Ab Sommer 1921 begannen jedoch die Dienstenthebungen wegen fehlender Staatsbürgerschaft; im November waren bereits zahlreiche Eisenbahnerfamilien nach Nordtirol ausgereist, darunter auch die Familie Berger, die vorerst ein Jahr lang in einem abgestellten Waggon auf dem Innsbrucker Güterbahnhof logierte. Adolf Berger sen. wurde bereits 1922 in den Innsbrucker Stadtrat gewählt und bemühte sich intensiv um Arbeitsmöglichkeiten für die ausgewanderten Eisenbahnerkollegen. Bis 1923 emigrierten 150 der 245 in Mittewald und Franzensfeste wohnhaften Eisenbahnerfamilien; auswärtige Beobachter stellten bereits Ende 1921 fest, Franzensfeste sei „ein halbitalienischer Ort“ geworden. Als die Familie Berger zehn Jahre später die alte Heimat Franzensfeste erstmals wieder besuchte, war sie völlig überrascht: „Wir haben das Dorf nicht wiedererkannt, alle sprachen italienisch.“

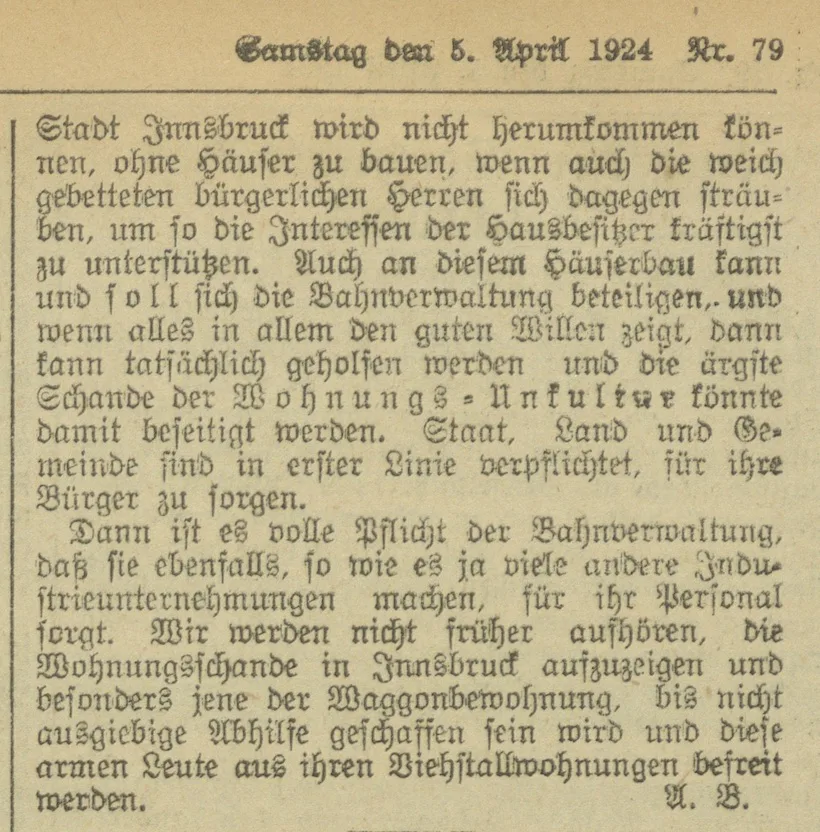

Der zweite Artikel ist besonders eindrücklich: Der Reporter geht von Tür zu Tür und fragt nach den Familien- und Wohnverhältnissen. Die Grafik dazu ist auch in unsere aktuelle Ausstellung eingeflossen.

(wer sich mit der alten Schrift plagt: Unten ist der Volltext aufklappbar)

Der zweite Artikel in voller Länge als Text (Klicken um ihn zu öffnen)

Nr. 63 Samstag den 22. März 1924

Volks-Zeitung

Seite 9

Waggonbewohnung im Eis

und Schnee.

II Das Dorf der Obdachlosen.

Am Frachtenbahnhof der gewesenen Südbahn, dort

am linken Ufer der Sill, stehen zwei lange Reihen von

Waggons. Schon von weitem sehen wir die Aufschrift

„Für Wohnzwecke“; dies ermahnt uns daran, daß wir

es hier nicht mit gewöhnlichen Vieh- oder Warentrans

portwagen zu tun haben, sondern mit ausrangierten,

für den Fahrdienst untauglich gewordenen halbverfaulten

Waggons für Menschenwohnungen. Schon seit drei Jah

ren steht hier diese unheimliche Reihe von Notbehausun

gen. einmal größer, einmal kleiner, je nachdem wie der

„Zulauf“ oder die Unterbringung war. Zurzeit stehen

hier allein 23 Familien mit etwa 90 Personen. Zwischen

den beiden Reihen der Waggons läuft eine dunkle Gasse,

die schon seit dem Jahre 1922 scherzweise den Namen

„Obdachlosengasse“ trägt. Nach dem großen Schneefall

sah es hier lange Zeit aus, wie seinerzeit in den Schüt

zengräben. Alle mußten sie die Dächer abschöpfen, Geh

steige mußten ausgeschaufelt werden, der Weg zum

Brunnen und zum einzigen gemeinsamen Abort mußte

freigemacht werden, die schulpflichtigen Kinder mußten oft

mals über die Geleise getragen werden, um sie in die

Schule zu senden. Es war ein furchtbarer Kampf gegen

das Element. Dann kam die ungeheure, große und lange

Kälte, die jetzt, Mitte März, beinahe noch mit aller Un-

erbittlichkeit anhält. 20 Grad Minus waren da keine

Seltenheit in der Nähe des Wassers und das Heizen in

den Waggons blieb fast erfolglos. Sie haben ungeheures

Geld auf Heizmaterial ausgegeben und hatten dabei nur

selten einen warmen Raum. Alle Eisenbestandteile, und

deren gibt es bei Waggons unzählig viele, waren mit

dickem Reif belegt, und wenn es warm werden sollte

beim Heizen, dann rinnen sie ab und in Bächen kommt

das Wasser hinter den Möbeln an den Wänden und am

Fußboden hervor, wo es wieder sofort zu Eis wird,

wenn vom Heizen aufgehört wird. Was diese Menschen

hier leiden, lassen wir sie nun kurz selbst erzählen. Um

Raum zu sparen, bezeichnen wir die einzelnen Familien

mit Nummern.

Nr. 1. Drei Personen, schon zehn Monate im Waggon.

Erst Mitte Dezember einen Wohnwagen erhalten. Lange

Zeit keinen ordentlichen Herd, mußten sie wöchentlich

mindestens einmal Ruß kehren. Jetzt stehen zwei Oefen

da, die abwechselnd in Tätigkeit gesetzt werden. Der

Schlafraum ist abgeteilt und wurde nie geheizt. Die

Betten wurden abends mit Wärmeflaschen aufgewärmt,

über Nacht ist oft Eis auf der Bettdecke. Hier bleiben die

Möbel verschont. Ein Bett steht in der sogenannten

Wohnküche, das muß täglich auseinander genommen wer

den zum Trocknen. Guter Humor und fester Wille, allen

Anstürmen zu trotzen, hält diese Familie aufrecht.

Nr. 2. Ein Kind, Frau krank zu Bett, schon lange lei

dend, Möbel vermodert, Einsätze für Betten total ver

rostet. Schon zwei Winter im Waggon. Alles so gut wie

verloren.

Nr. 3. Seit Oktober 1922 im Waggon. Zwei Kinder.

Frau chronisches Nierenleiden. Der Krankheitszustand

wird immer bedenklicher, im Waggon keine Heilung denk

bar. Sonst dasselbe Leid wie überall.

Nr. 4. Fünf Personen, müssen alle im gleichen Raume

schlafen, sind ebenfalls seit Oktober 1922 im Waggon,

Die Kinder krank, das Wasser rinnt vom Plafond auf

die Betten, unterm Bett stehen ganze Riegel Eis.

Nr. 5. Ebensolange hier. Im Waggon hängt soeben

Wüsche zum Trocknen, alles spielt sich hier in diesem

kleinen Raume ab, was eine Familie braucht. Sie haben

aus Schonung für die Möbel nur Holzgestelle aufgerichtet

als Ersatz für Betten. Ein Sohn schlaft im Beiwagen.

„Das soll einmal der Herr Seipel oder Zimmermann

oder der Herr Bürgermeister oder sonst so ein weichgebet

teter Bürgerlicher probieren müssen, dann würde gleich

Abhilfe sein,“ meinte die Frau. Der Mann ist zum größ

ten Leidwesen auch ein „Abgebauter“.

Nr. 6. Sechs Personen, davon vier Kinder im Alter

von ein bis acht Jahren. Im Wagen ein furchtbares

Jammerbild, weil kein Platz. Wasser, Eis, Schimmel

wie überall. Knapp vor dem Wagen fahren die Züge

und Verschublokomotiven, als größte Gefahr für die

Kinder.

Nr. 7. Vier Personen. Hier seit Oktober 1922. Statt

Betten nur Gerüst, Kleider und Wäsche alles naß in

den Winkeln und unter den Möbeln Eis oder Wasser.

Schimmelgeruch wie überall.

Nr. 8. Wieder ein Abgebauter! Alte Leute, zwei

Kinder bereits erwachsen, nicht hier. Ebenfalls schon

zwei Winter im Waggon. Diese beiden armen, alten

Leute erwehren sich überhaupt nicht mehr der elemen

taren Gewalt. Sie verfaulen samt aller Einrichtung,

wenn nicht bald Rettung kommt.

Nr. 9. Drei Personen, ein 15 Monate altes Kind.

Tag und Nacht muß ununterbrochen geheizt werden,

damit das arme Geschöpf nicht erfriert. Der Wagen

steht so hoch, daß eine verlängerte Stiege angebracht ist.

Drinnen: wie überall. Die arme Mutter freut sich kö

niglich, daß sie ihr Kind noch vor Krankheit bewahrt.

Nr. 10. Fünf Personen, darunter drei Kinder im Al

ter von zwei bis zwölf Jahren. Ein Kind schreibt ge

rade auf der Schiefertafel und reibt sich die Hände da

bei, dann läuft es wieder ins Freie, um Bewegungen zu

machen. Die Frau zeigt uns einen Divan, den sie in

Bozen noch um 300 Lire gekauft hat Er ist total zer

fallen und verfault. Ebenso die Betteinsätze und Kinder

betten. Im Winter macht es die Kälte, im Sommer

die unerträgliche Hitze, die an den Möbeln alles zer

stört.

Nr. 11. Vier Personen, Kinder 11 und 16 Jahre alt.

Ein Mädel hat Lungenspitzenkatarrh und kann trotz al

ler Anstrengung und ärztlicher Versuche nicht geholfen

werden. Die Frau reißt eine Papierverkleidung von

der Wand, dahinter sehen wir alles Schimmel. Die Bet

ten werden hier täglich zum Trocknen aufgestellt.

Nr. 12. Ein von der Südbahn Verstoßener! Seit 1912

bei der Bahn in Bozen, fürs Vaterland in den Krieg ge

zogen. dem Wunsch der Südbahn entsprochen und für

Italien optiert, liegt er nun seit einem Jahre glücklich

heraußen. weil er in Italien abgewiesen wurde. Ohne

jemals seine Heimat gesehen zu haben, nach Tschechien

zuständig, hat ihn die Südbahn hier nicht mehr in den

Dienst gestellt, ihm wohl die Pension versprochen, aber

nie gewährt. Brotlos und heimatlos steht die Familie

da. Beide Elternteile gehen auf Zufallsarbeit die Kin

der haben sie bei fremden Leuten, wofür gezahlt werden

muß. Heute treffen wir die Frau gerade beim Kamin

kehren und Wagenreinigen. Sie klagt uns gleich ihr

Leid, und ist es ganz empörend, zu hören, was für bo

denlose Schlamperei die Südbahn an diesen Leuten, wie

auch an vielen anderen Opfern aus Südtirol, begeht.

Wir wollen ihr wenigstens in der Frage der Pension

behilflich sein.

Nr. 13. Zwei Winter, einen Sommer im Wagen.

Ein zehn Monate altes Kind lacht uns entgegen. Es hat

hier diesen Waggon zu seiner Geburtsstätte. Umgeben

von hunderterlei Gefahren an Leben und Gesundheit,

wird es hier sorglich von der ängstlichen Mutter be

treut. Das nächste Kind ist sechs Jahre alt und kennt

keine andere Heimat als den Waggon. Die Zustände

und Leiden sind dieselben wie überall.

Nr. 14. Fünf Personen, drei Kinder im Alter von

3, 8 und 12 Jahren. Die ganze Familie schwer leidend

an Rheumatismus. Zur Zeit sind zwei Kinder im Spi-

tal. Die Frau klagt über furchtbare Schmerzen und An

schwellungen der Füße. Wagen schlecht. Eis gleich in

nächster Nähe des Ofens schon sichtbar. Bei dieser Ge

legenheit müssen wir erwähnen, daß es keinen Waggon

bewohner gibt, der nicht rheumatismus- und ischias

leidend wird. Jahre und Jahre später tritt diese böse

Krankheit noch auf und viele werden wohl ihr Lebtag

daran zu leiden haben. Ganz besonders aber diese ar

men Menschen, die nun schon zwei und bald drei Jahre

ihr Loben in diesem furchtbaren Zustand verbringen

müssen.

Nr. 15 ist das erste kinderlose Ehepaar, daß wir an

treffen. Wenn sie selbst von allen Beschwerden des Wag-

gonlebens absehen wollen, dann ist es die einzige Fa

milie. die noch am besten sich hier durchbringt. Der

materielle Schaden ist natürlich hier so wie überall.

Nr. 16. Ebenso lange im Waggon. Die Frau ist

lungenkrank, hat Fieber, oftmals Blutbrechen. Ein sehr

bedenklicher Zustand. Wenn sie nicht bald aus dem

Waggon befreit wird, so ist dies ihr sicherer Untergang.

Ein Kind, das sie hatten, kam hier im Wagen zur Welt

und ist hier gestorben. So ist überall etwas anderes,

doch überall nichts als Leid.

Nr. 17. Fünf Personen; drei Kinder im Alter von

13 bis 20 Jahren. Im Wagen stehen nebst der nötigen

Kücheneinrichtung und dringend bedürftigen Möbeln

vier Betten. Wagen ist dumpf und dunkel. Nur ein

ganz gewöhnlicher Viehwagen. Die Frau ist augen

krank, hat hier Rotlauf bekommen.

Nr. 18. Der älteste Waggonbewohner. Steht hier seit

Juni 1922 und hat Aussicht auf baldige, endliche Befrei

ung. Frau fußleidend, schlechte Beheizung, nicht selten

hatten sie schon 10 Grad Minus im Wagen. Wie würde

sich da so ein verhätscheltes Bürgerpüppchen wohl fühlen

am harten Lager, wie es diese Familie hier hat, und

bei dieser Temperatur? Hier stehen wir knapp am

Rande der Sill beinahe könnte man vom Wagen aus

gleich ins Wasser springen. Wir erinnern uns an die

Drohung jener armen Frau in der Werkstätte, die uns

erklärt hat, daß sie lieber ins Wasser geht, als noch

einen Winter im Waggon zu sein. Hier wäre wahrlich

ein gefährlicher Platz für sie.

Nr. 19. Vier Personen. Zwei Sommer und zwei

Winter im Waggon. Von der Südbahn nur mehr in

Pension genommen als einziges Ueberbleibsel aus dem

Jahre 1922. War gewiß nicht recht, aber man entdeckte

auf einmal, daß die Südbahn zuviel Kanzleipersonal

habe. Und just dieser Mann wäre zuviel gewesen? Die

Kinder sind schon groß. Der Sohn schläft im ungeheiz

ten Beiwagen. Die Frau hat gefrorene Füße. Möbel

zerfallen. Was der Winter nicht kann, das macht der

Sommer. Die Hitze im Waggon ist noch unerträglicher

als die Kälte. Im Winter verfaulen die Möbel, in: Som-

Volks-Zeitung

Samstag den 28. März 1984 Nr. 68

Seite 10

mer zerfallen sie. Die Frau sagt: „Wenn wir einmal

wirklich das Glück haben und eine Wohnung erlangen.

an das ich kaum mehr glaube, dann brauchen wir einen

Tischler, der uns die Möbel wieder zusammenleimt.“

Nr. 20. Neu angekommen aus Südtirol. Eine ju-

gendfrische. blühend und gesund aussehende Frau, beim

Herde sitzend, lächelt uns entgegen und schon glauben

wir. hier werde es nichts besonderes zu erfahren geben.

als plötzlich die Frau im Gespräche mit uns zu weinen

beginnt, nach einem Stock langt und mühsam, beinahe

auf allen Vieren kriechend, versucht, ein paar Schritte

vom Herd bis zum Tisch zu machen. Ein furchtbares

Ischiasleiden hat diese arme Frau so hergerichtet. Seit

Jahren daran leidend, wurde sie schließlich so entstellt,

daß sie nicht mehr gehen kann. In der Hoffnung auf

Besserung und Furcht vor Verschlimmerung im Wag-

gonleben sind sie drinnen geblieben, so lange es möglich

war. Nun sind sie doch da und die Südbahn hätte kein

Erbarmen für sie gehabt. Auch hier hat die Mensch

lichkeit bei der Bundesbahndirektion gesiegt, gegen die

schmähliche Handlungsweise der Südbahndirektion. Hof-

sentlich kann auch der armen Frau noch geholfen werden.

Nr. 21. Seit Dezember 1923 hier. Drei Personen.

Die Frau macht alle Anstrengungen, ihre traurige Ge

genwart etwas zu verwischen. Der Wagen ist ge

schmackvoll zur Wohnung umgemodelt und es wird täg

lich überall Nachschau gehalten und getrocknet, wo sich

Nässe zeigt. Sie kämpft mit aller Kraft gegen die ge

waltigen Einflüsse der Natur. Wie lange wohl? So

herrliche Blumen hatten sie mit, die in Franzensfeste

immer ihre Freude waren. In einer einzigen kalten

Nacht waren sie erfroren.

Nr. 23. Zugleich mit obiger Familie angekommen.

Was wir hier sahen, wird uns unvergeßlich in trau

riger Erinnerung bleiben. Die bekannten Wagenleiden

zählen wir hier nicht auf, sie verschwinden gegenüber

dem Leiden eines armen Burschen, etwa 22 Jahre alt,

der im Bette, seit Jahren an einer Nervenentzündung

erkrankt, vollständig lahm darniederliegt und auch nicht

mehr sprechen kann. Auch diese Familie blieb in Fran

zensfeste. bis sie herausgeworfen wurde, und zwar eiligst

auch noch, weil schon ein Faszist auf die Wohnung rech

nete. Die Herzlosigkeit dieser Menschen geht soweit,

daß sie nicht einmal vor solchem Leid mehr Halt machen

in ihrer blinden nationalen Wut und Sucht, alles aus-

zulöschen da drinnen, was irgendwie anrüchig ist von

einer „Ex-Verwaltung“. wie sie die Südbahner drinnen

bezeichneten, während die „löbliche Ex-Verwaltung“

ihnen statt der Uebernahme einen ordentlichen Fußtritt

versetzte. Entsetzt flüchten wir uns aus dieser Trauer

stätte, mit Empörung im Herzen über all das Unrecht,

was man diesen Opfern des Krieges nunmehr in ihrer

Heimat antut.

Die Verzweiflung dieser Leute ist unbeschreiblich.

Stürmisch wurden wir überall befragt, ob aus dem

leerstehenden Betriebsinspektoratsgebäude vielleicht wie

der nur Kanzleien genracht werden. Wenn dies wahr

haft geplant sein sollte, so werden sie dies nicht abwar-

ten, sondern eines Tages mit Kind und Kegel dort ein

ziehen. Wir erinnern sie an den offenen Brief des

Herrn Stadtrats Idl an den Herrn Direktor der Bun-

desbahndirektion in Innsbruck und glauben wohl, daß

da etwas für die Waggonbewohner geschehen muß.

Nächstens erzählen wir von der Kolonie am Bahnhofe

in Hall.

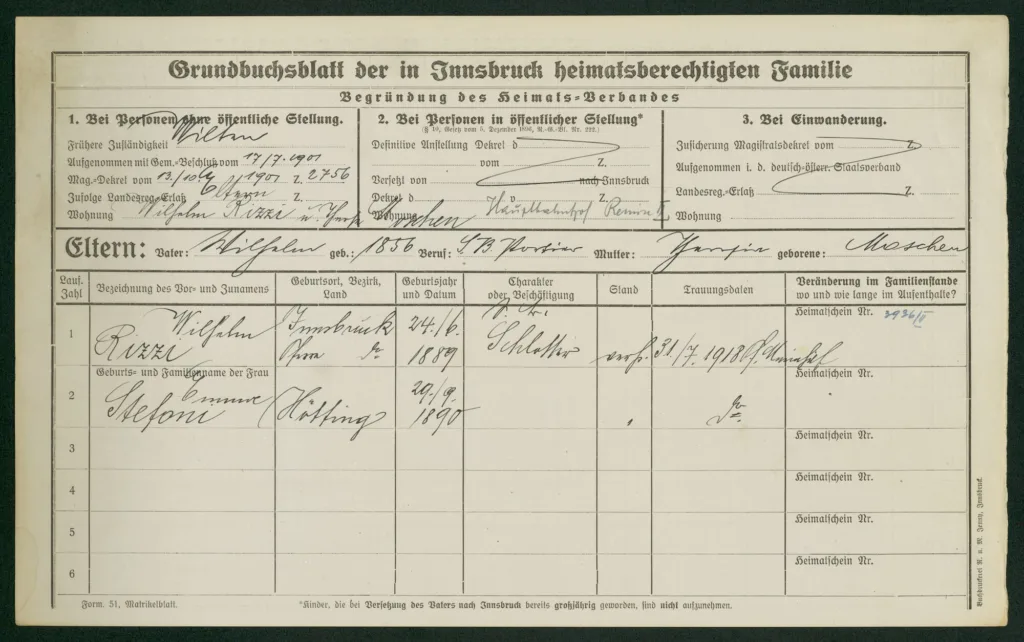

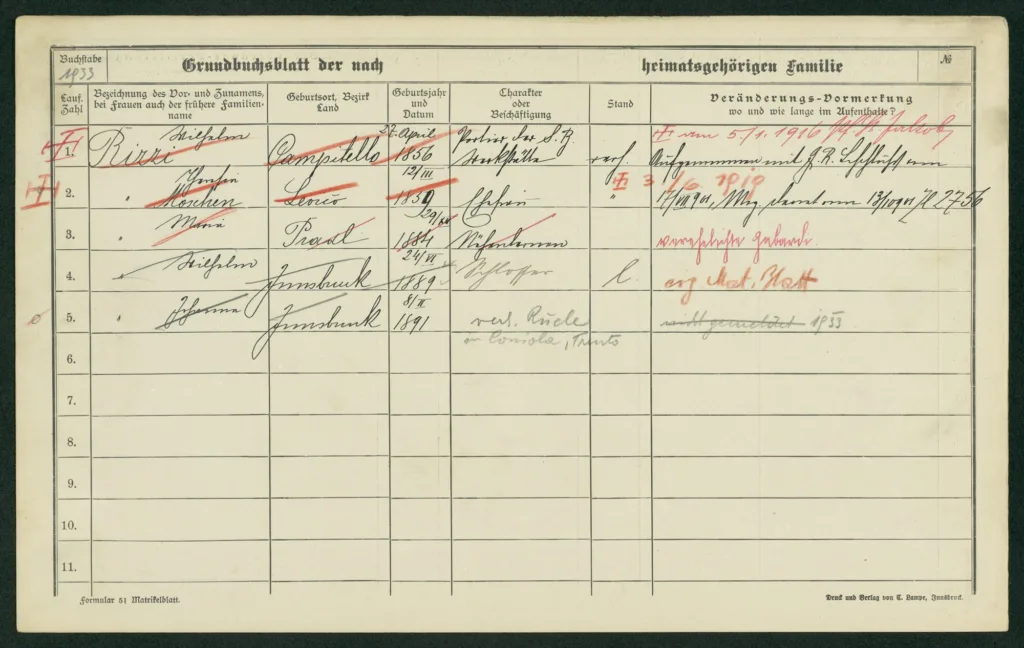

Hier noch zwei Heimatkarten der Familie Rizzi. Die Angaben von Frau Stepanek im Kommentar unter Artikelteil 1 stimmen genau – wie immer. Wilhelm Rizzi *1889 dürfte mit Emma Stefani ab etwa 1930 in der Remise II auf dem Hauptbahnhof gewohnt haben, die Adresse Johanna Rizzi *1891, später verheiratete Ruele habe ich nicht herausbekommen.

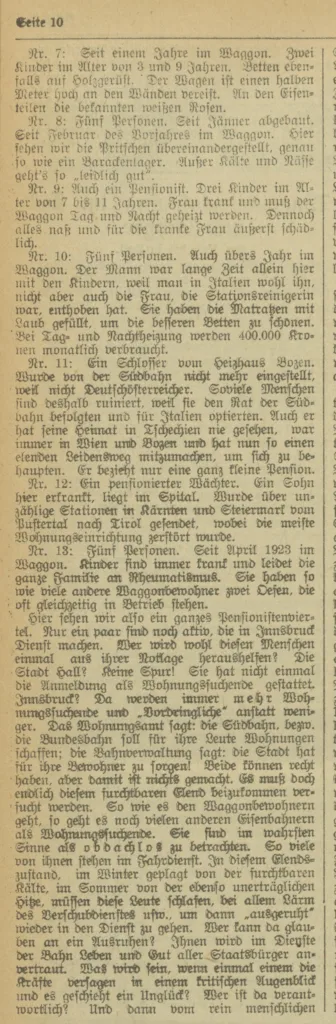

Nachtrag: Auf Anregung von Herrn Rangger habe ich wieder einmal nach dem dritten Artikelteil gesucht, den ich bisher nie gefunden hatte. Hier ist er, ausführlich und door-to-door die Verhältnisse in der Salinenstadt beschreibend. Diesmal ist der Artikel sogar mit einem Monogramm A.B. unterzeichnet. Schauen wir einmal ob wir den Redakteur noch genauer kennen lernen können.

Ab etwa 1930 – möglicherweise schon 2-3 Jahre davor! Denn der erwähnte Besuch meiner Mama bei der Ruele-Toni war während der Bürgerschulzeit, also 1927-1930. Die Familienverhältnisse waren etwas schwierig – nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls trug dieses Mädchen – später „diese Frau“ – den Familiennamen des Ehemannes ihrer Mutter. Ein jüngerer (Halb-)Bruder von ihr (mit anderem Familiennamen) lebte jedenfalls in den 50-er Jahren in „Rio“ – aber nicht „de Janeiro“, sondern „di Pusteria“, also in Mühlbach im Pustertal.

Die Toni arbeitete später als Krankenschwester, war – da italienische Staatsbürgerin – „eingezogen worden“, also dienstverpflichtet als Sanitäterin. Nach Kriegsende ging sie nach Deutschland und hatte, als sie 1952(?) nach Innsbruck zurückkam, da ihre Tante, Frau Rizzi, hinfällig geworden war, tatsächlich einen starken norddeutschen Akzent. Sie nahm hier eine Stelle als Kindermädchen an – und zwar bei einer Familie Hadrian in der Gutenbergstraße. Ich glaube, es waren Zwillinge – oder sehr knapp nacheinander geborene Kinder. Wir haben sie damals im Englischen Garten mit den beiden gesehen. Die Familie Hadrian sei später nach Deutschland (Hamburg?) übersiedelt.

Frau Emme Rizzi ist im zeitigen Frühjahr (Ende Feb – Anf.März) 1953 in der Klinik verstorben.

Frau Rizzi ist im zeitigen Frühjahr 1953 verstorben

Die Mutter der Ruele Toni hat 1916 ihre Tochter in der Gebäranstalt Gaismairstraße zur Welt gebracht. Da ja gesetzlich – solange eine Ehe nicht getrennt ist und niemand Protest einlegt – der Ehemann rechtlich als Kindesvater gilt, trug die Toni als „Schreibnamen“ den Familiennamen des Ehemannes ihrer Mutter. Sie neigte – niemanden wird es verwundern – auf Grund dieser unklaren Verhältnisse zum Fabulieren….

Herzlichen Dank für das Online-Stellen diese berührenden Berichtes!

Wäre es ev. möglich auch den dritten Artikel über Kolonie in Hall zu veröffentlichen?

Lieber Herr Rangger, danke für die Anregung; ich dachte bisher immer der dritte Teil sei dann aus irgendeinem Grund nie erschienen aber siehe da (habe ihn oben ergänzt).

Herzlichen Dank für den prompten Upload!

Direkte Links zu den einzelnen Scans (zum leichteren Reinzoomen):

https://innsbruck-erinnert.at/wp-content/uploads/2025/07/Ohne-Titel-31-392×1024.webp

https://innsbruck-erinnert.at/wp-content/uploads/2025/07/Ohne-Titel-32-336×1024.webp

https://innsbruck-erinnert.at/wp-content/uploads/2025/07/Ohne-Titel-33-333×1024.webp

https://innsbruck-erinnert.at/wp-content/uploads/2025/07/Ohne-Titel-34.webp

Erschwerend kommt in Hall noch dazu, dass rund um Weihnachten Teile des Bahnhofsgeländes den ganzen Tag im Schatten liegen.

Die Lebensbedingungen in Hall also um einges härter sind als am Innsbrucker Frachtenbahnhof.

Wilhelm Georg Rizzi (* 24.06.1889 in Ibk., Fabrikgasse 7, + 10.12.1950 in der Ibker. Klinik) und Emma Karolina Rizzi geb. Stefani (* 29.09.1890 in Hötting Nr. 252, + 11.02.1953 in der Ibker. Klinik) haben lt. Adressbuch 1947 in der Neurauthgasse 16 gewohnt. Er wird bei diesem Eintrag STb-Lokführer i. P. genannt. Anlässlich seines Ablebens gab es auch eine Todesanzeige für ihn von der Fa. M. Hansel & Neffe. Die AB 1948 – 1952 fehlen. Im AB des Jahres 1953 scheint Emma Rizzi nochmals in der Neurauthgasse 16 auf u. zw. als BB-Pensionistin.

Im Traubuch-Eintrag der Pfarre Mariahilf ist als Wohnohrt des Bräutigams die Mariahilfstraße (ohne Nr.) angegeben.

Bzgl. seiner Schwestern sind die Hinweise noch rarer, auch keine Todesanzeigen. Ausgewandert? Wiederverheiratet?

Maria Theresia Rizzi (* 29.12.1884 in Pradl 10) hat am 15.02.1908 in der Pfarrkirche St. Jakob den Schlosser Hermenegild/Hermann Gabardi (* 27.11.1879 in Gardolo) geheiratet. Seine Wohnadresse war lt. Traubuch-Eintrag Innstraße 19.

Johanna Wilhelmine Rizzi (* 08.02.1891 in Ibk., Fabrikgasse 7) hat am 19.02.1912 in der Pfarrkirche St. Jakob den Obsthändler Erinno/Erno Ruele (* 11.02.1890 in Noriglio) geheiratet. Seine Wohnadresse lt. Traubuch-Eintrag ebenfalls Innstraße 19. Seine Wohn-/Geschäftsadressen haben mehrmals gewechselt: 1911 = Pradler Straße 36. 1913 = Mariahilfstraße 10. 1914 = Dreiheiligenstraße 17. Antonia Ruele, die Tochter des Paares, kam lt. Taufbuch der KH-Kaplanei Ibk. am 24.10.1916 zur Welt. Sie wurde lt. ebendiesem Eintrag am 19.05.1926 in der Pfarrkirche St. Jakob gefirmt.

Im Todesjahr des Vaters Wilhelm Rizzi (1916) war diese Familienkonstellation mehr oder weniger noch so gegeben, ausgenommen: Wilhelm Georg Rizzi noch unverheiratet und in russischer Gefangenschaft. Geheiratet hat er E. K. Stefani am 31.07.1918 in der Pfarrkirche Mariahilf.

Oh! – Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Auskunft!

(Und – nur Ihnen ins Ohr geflüstert! – das Waggon – Bewohner – Kind Ruele Toni habe in der „Ferienkolonie“ Marina di Carrara im Sommer 1928 erzählt, sie sei „im Schnellzug zwischen Rom und Neapel“ geboren… „Dabei isch in ihrm Geburtsschein g’standen ‚Gebärklinik Innsbruck'“ setzte meine Mutter jeweils dazu. Wie gesagt – sie neigte zum Fabulieren, was bei diesen Lebensbedingungen wohl nur allzu verständlich ist!)

Vielen Dank für den interessanten Artikel.

Beim Durchsehen meiner Familienfotos bin ich auf etwas Passendes gestoßen:

Eine Fotopostkarte von Alois Cazzonelli und seiner Frau Resi aus dem Jahr 1921,

adressiert an Adolf Berger, der zu dieser Zeit noch in Franzensfeste wohnhaft war.

https://flic.kr/s/aHBqjCnoPD

Lieber Herr Kinspergher,

wow, was ist das für ein außergewöhnliches Foto von Alois Cazzoneli junior (1884-1960)!

Uns hat im letzten Jahr die Biografie von Alois Cazzonellis Bruder Franz und dessen erster Gattin stark beschäftigt; ich werde über die Familie einen kurzen Aufsatz schreiben. Bisher war ich des Ansicht, dass Alois Cazzonelli 1921 in der Kohlstattgasse wohnte (so steht es im Adressbuch); die Familie von Alois Senior (mit den Söhnen Alois und Franz und einigen mehr) hatte davor viele Jahre im Viaduktbogen 43 gewohnt.

Ist es unhöflich Sie zu bitten dem Stadtarchiv unter post.stadtarchiv@innsbruck.gv.at einen hoch auflösenden Scan der Ansichtskarte zu schicken? Dann würde ich das Foto gleich zum nächsten Beitrag dazustellen. Wenn die Rückseite inhaltlich etwas erzählt, gerne auch dazu. Sind auch Briefe zwischen den Bergers und den Cazzonellis erhalten?

Sind Sie ein Verwandter von Adolf Berger? Alle Informationen zu ihm, die über den Aufsatz von Hans Heiss hinausgehen, würden mich auch gerade sehr interessieren.

Beste Grüße

Niko Hofinger

Sehr geehrter Herr Hofinger,

ich habe gerade durch Zufall diesen spannenden Blog gefunden und darin mir bis dato völlig unbekannte Informationen über meine Familie entdeckt. Ich bin eine Verwandte von Emma Rizzi (geb. Stefani). Sie war die Schwester meiner Oma Ida Strele (geb. Stefani). Wilhelm Rizzi war laut Trauschein auch der Trauzeuge meiner Großeltern…

Leider habe ich die Ausstellung im Stadtarchiv verpasst. Die hätte ich mir gerne angeschaut….

Mit vielen Grüßen,

Claudia Mabille-Strele

Ja, dann sind Sie also die Tochter von einer der beiden Kusinen der von mir erwähnten Ruele-Toni! Ja, schau, wie klein die Welt ist… Wenn ich die beiden Namen richtig in Erinnerung habe – Emma und Hilde – ? Ist zwar erst 73 Jahre her – da hat uns die Ruele Toni in der Andreas Hofer Straße besucht, als Frau Rizzi verstorben ist und sie, die Toni, hier in Innsbruck den Posten als Kindermädchen angenommen hat bei Familie Hadrian in der Gutenbergstraße, mit denen sie dann nach Hamburg (?) gegangen ist…

Liebe Frau Stepanek,

Emma und Hilde hatten noch einen jüngeren Bruder namens Walter der 1940 geboren wurde. Ich bin die Tochter von Walter…Emma und Hilde waren meine Tanten. Leider sind alle 3 bereits verstorben.

Emma Rizzi und Toni habe ich selbst nie kennengelernt. Der Tod von Emma Rizzi war ja lange vor meiner Geburt….

Oh! Danke für Ihre Antwort! Sehen Sie, daß da auch ein jüngerer Cousin war, wußte ich nicht…

Aber etwas anderes ist mir eingefallen:

Nämlich wo der Rizzi-Waggon stand! (Vielleicht interessant fürs Stadtarchiv)

Die Formulierung meiner Mama lautete nämlich: „Ja, eh glei amal

nördlich vom Gasthaus Stiegele,

da in dem Dreieck – zwischen Brennerbahn und Arlbergbahn – “

Also dort, wo jetzt die „Konzertkurve“ ihren Anfang nimmt.

Auf damals dafür freigehaltenem Bahngelände…

Ja, es hat sich unheimlich viel verändert in Innsbruck. Und die Stadt wuchert und wuchert weiter hinaus. Mir ergeht es wie meiner Nonna, die im Alter sagte: „Früher habe ich mich in Innsbruck überall ausgekannt – aber jetzt tät ich mich nimmer z’rechtfindn!“