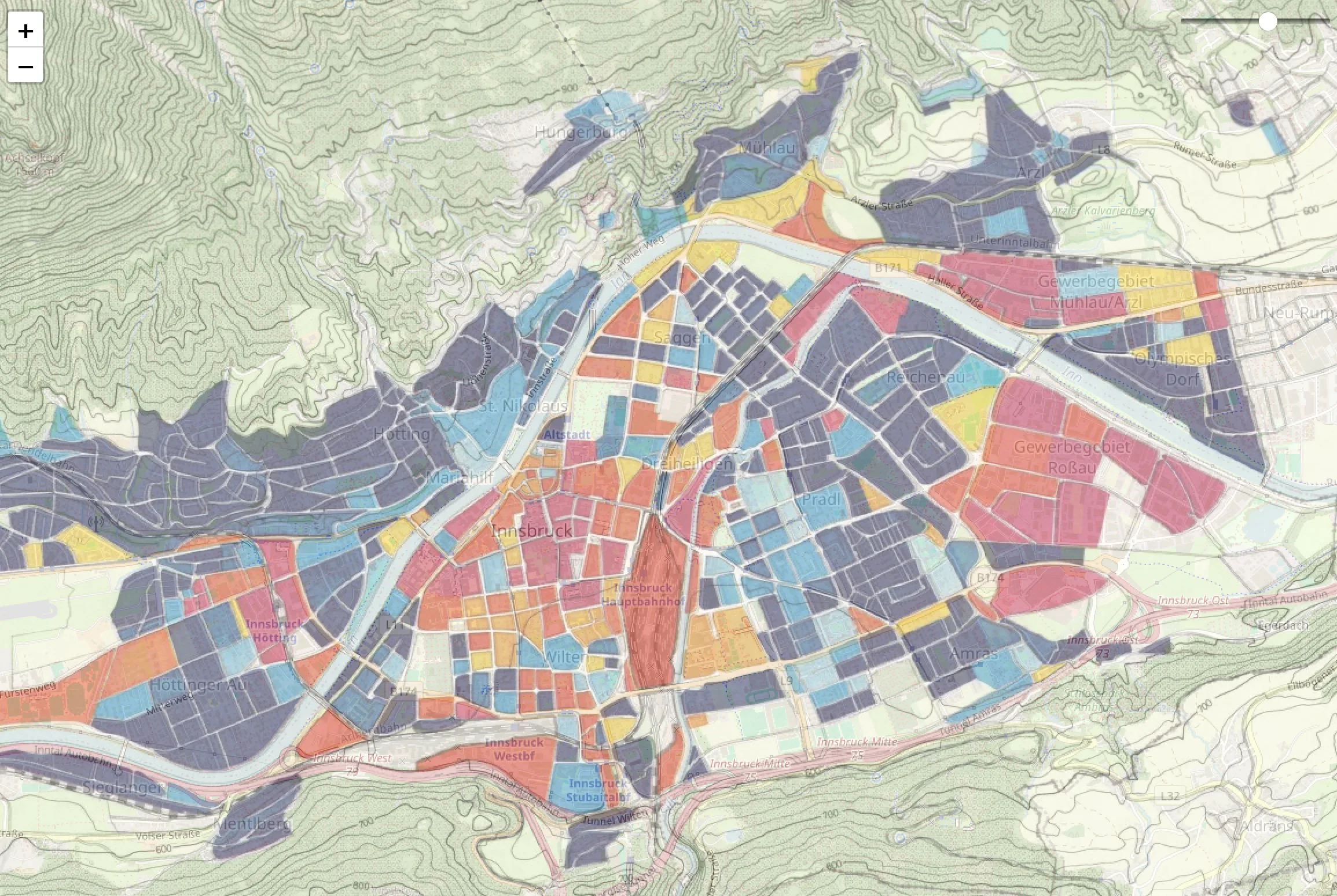

Map Stories: #Bugglerkoeffizient

Die Schlafdörfer von Innsbruck tragen mehr zur Lebensqualität der Stadt bei als zum Bruttosozialprodukt. Das war 1973 so, als die Datengrundlage für diese Karte entstand und das ist gut 50 Jahre später wohl immer noch so. Oben auf der Karte sehr kleinräumig differenziert und knallbunt dargestellt (hier in der interaktiven Fassung zu sehen) die Bruchzahl, wenn man Einwohner:innen durch Beschäftigte dividiert. In den Werkbank- und Bürobezirken geht das bis zum Verhältnis 1:5 zu Gunsten der Jobs. In den oben genannten ruralen Trabantenbezirken kann das besagte Verhältnis 10:1 für die Schläfer ausgehen. Die Höttinger, Hungerburgler, Mühlauer, Mentlberger, Sieglangerer und Amraser Arbeiter:innen mussten also in den Bus oder in ihre Autos steigen, um anderswo in der Stadt zu hackeln. Aber auch für die O-Döfler, Reichenauer und Pradler Erwerbstätigen fehlten ausreichend nahe liegende Jobs. Interessant wäre ob es bei dieser Datengrundlage gleich viele Bewohner:innen wie Berufstätige gab. Laut Impressum war die Datenbasis der sagenumwobene Einwohnerstammband. In diesem waren laut Adressbuch allein 1976 nicht weniger als 14000 „Hausfrauen“ gelistet; sind die Wohnungen dann die Arbeitsstätten der Frauen oder fallen sie mangels Relevanz aus dem statistischen Wahrnehmungstellerrand?

Also wo wurde 1973 gebuggelt in Innsbruck von West nach Ost: Rund um den Höttinger Bahnhof (das dürfte heute auch noch der Fall sein), in Klinik und Universität. Rund um die Annasäule, beim Rapoldipark (heute auch, aber im Sillpark statt in der Rhombergfabrik). Im Zwischensill-und Viadukt-Land beim Schlachthof und den Druckereien, in der Lodenfabrik, in Neu-Arzl und in der Rossau.