Ein Spital als Waisenhaus?

Von Zeit zu Zeit finden bei uns im Stadtarchiv universitäre Lehrveranstaltungen statt. So war etwa im Wintersemester 2024/25 die von Ass.-Prof. Mag. Dr. Stephan Nicolussi-Köhler geleitete LV „Quellen und Darstellungen des Mittelalters: Quellen zur Innsbrucker Stadtgeschichte im Mittelalter“ bei uns zu Gast. Anhand unserer Urkundensammlung hatten die Studierenenden Gelegenheit verschiedene Aspekte der Innsbrucker Stadtgeschichte zu bearbeiten. Am Schluss des Semesters galt es keine herkömmliche universitäre Arbeit zu verfassen, sondern einen Blogbeitrag und wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen in loser Folge einige, ausgewählte Texte hier präsentieren dürfen.

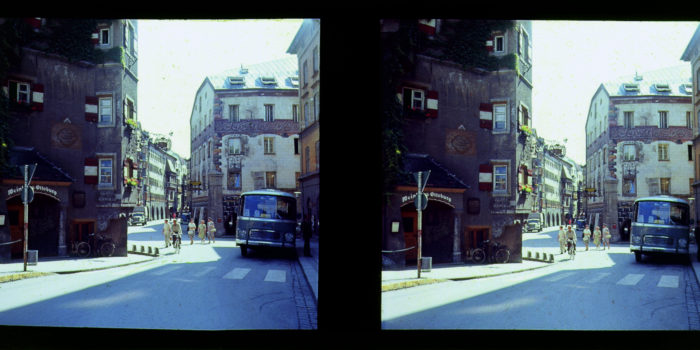

An dem hübschen rosaroten Gebäude der Innsbrucker Altstadt ist jede*r schonmal vorbeigelaufen als er/sie sich beim Shoppen in der bunten Maria-Theresien-Straße befand. Aber, dass sich zwischen den bekannten Geschäften ein altes Stadtspital versteckt, ist nicht allen bewusst.

Bedeutung des Stadtspitals – Hast du’s gewusst?

Das Innsbrucker Stadtspital galt im 14. Jahrhundert als eine der zentralen sozialen Institutionen der Stadt. Es spielte nicht nur bei der Versorgung von Kranken, Armen und Reisenden eine bedeutende Rolle, sondern diente als Herberge für Obdachlose, Arme, Waise und Reisende.

Gesellschaftlicher Kontext

Im Frühmittelalter waren Klöster und Geistliche die Verantwortlichen für das Spitalwesen. Erst im Spätmittelalter, etwa ab dem 13. Jahrhundert, verschob sich diese Aufgabe auf das gemeine Volk, sprich das Bürgertum. Durch die eingenommene Zentralität der Städte und die stetig wachsende Zahl an Einwohner verspürten die Bürger das Bedürfnis, Anstalten für Pflege und Gesundheit zu gründen. Die Organisation und Verwaltung des Spitals zeigten, wie Armut und Krankheit als gesellschaftliche Herausforderungen verstanden wurden, die gemeinschaftliche Lösungen erforderten. Seine Errichtung galt als Symbol für die Sorge um Bewohner und Gäste der Stadt.

Welche Kosten waren mit dem Spital verbunden?

| Einnahmen | Ausgaben |

| – Pfründe – Freiwillige Spenden – Testament – Opferstock-Gelder – Zinsen – Küchengeld | – Fleisch, Wein – Futter – Brennholz – Ausbezahlung Pfarrer, Spitalpfleger, Hilfskräfte |

Funktion der Spitäler

Viel mehr als „Krankenhäuser“ waren diese Einrichtungen “Alterspflegeheime”. Es wurde den Bürger*innen die Möglichkeit geboten, sich als Pfründer in ein Spital einzukaufen. Den vornehmen Pfründnern wurden komfortable Wohnungen mit eigener Küche und Stube reserviert. Diese brachten ihr eigenes Personal mit sich, um sich bedienen und für sich kochen zu lassen. Für das Dienstpersonal des Spitals waren solche Patienten ideal: Man musste sich nicht um sie kümmern und nach deren Tod erbte das Spital das gesamte hinterlassene Vermögen jener reichen Pfründner.

Die ärmeren Pfründer hatten kein einfaches Leben – selbst im Leiden nicht. In den Spitälern mussten sie Kranke betreuen, das Vieh versorgen und sich um die Gartenarbeit kümmern. Nicht allen von ihnen wurde die Aufnahme in einem solchen Spital gestattet. Die Entscheidung fiel nach moralischen und kirchlichen Aspekten.

Besonderheit

Ärzte kamen nur auf Nachfrage ins Spital. Es gab niemand anderen mit medizinischer Ausbildung vor Ort.

Die Rolle des Stift Wilten

Wohltätigkeit und die Fürsorge für Arme waren bis ins 14. Jahrhundert zentrale Aufgaben der Kirche. Insofern war das Stift Wilten maßgeblich an der Gründung (1329) des Spitals beteiligt. Herzog Heinrich von Kärnten galt als Gründer und Förderer des Stadtspitals in Innsbruck. Diesen Titel verlieh er sich durch die Schenkung eines Grundstücks an die Bürger*innen von Innsbruck. Obwohl dies eine bürgerliche Einrichtung war, wurde das Spital trotzdem dem heiligen Geist geweiht, der göttliche Liebe verkörperte. Es fungierte als Erweiterung der karitativen Mission des Stifts. Geistliche des Stifts sorgten für die religiöse Versorgung der Patienten und Armen, etwa durch Gebete, Sakramente und Seelsorge. Sie hatten die täglichen Messen zu lesen und an Festtagen hielten sie Gottesdienste für die Kranken. Auch die sieben Gebetszeiten wurden von ihnen wie in einem Kloster Tag und Nacht verrichtet. Diese religiöse Dimension war zentral, da Krankheit und Armut als Prüfungen Gottes verstanden wurden. Das enge Verhältnis zwischen dem Stift Wilten und dem Spital unterstrich die Bedeutung der Kirche als zentrale Autorität im sozialen Bereich. Diese Verbindung war ein Zeichen der christlichen Werte, die das mittelalterliche Innsbruck prägten.

Zur Etymologie

Das Wort „Spital“ (bzw. „Hospital“) leitet sich vom lateinischen „hospes“ ab und bedeutet „Gastfreund“.

Bedeutung in der Stadtgeschichte

Spitäler galten als Schlüsselinstitutionen, um die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen einer Stadt zu analysieren. Sie spiegelten die gesellschaftlichen Werte und Normen wider und dokumentierten die Entwicklung von Verwaltung und Organisation in der Stadt. In Innsbruck war das Spital nicht nur Teil der Stadtplanung, sondern prägte auch die Identität der Gemeinschaft durch seinen Beitrag zur Versorgung und Integration der Schwächsten.

Autorin: Valentina Battisti (im Rahmen der LV Quellen und Darstellungen des Mittelalters: Quellen zur Innsbrucker Stadtgeschichte im Mittelalter).

Titelbild: KR-DIA-124

Quellennachweis:

Kofler, Christian, Die Geschichte des alten Innsbrucker Stadtspitals, in: Stadtarchiv Innsbruck (Hrsg.), Zeit-Raum-Innsbruck (Schriftenreihe des Innsbrucker Stadtarchivs, Band 1), Innsbruck 2001, S. 31-51.

Lorenz, Natalie (2013), Das Innsbrucker Stadtspital im Mittelalter, in: Innsbruck Informiert (2013), Heft 2, S. 56-58.

Lorenz, Natalie, Das Innsbrucker Stadtspital zum Heiligen Geist: Eine soziale und wirtschaftliche Institution, in: Stadtarchiv Innsbruck (Hrsg.), Zeit-Raum-Innsbruck (Schriftenreihe des Innsbrucker Stadtarchivs, Band 13), Innsbruck 2014, S. 5-21.

„Hinter“ dem Spital bzw. der Spitalskirche erstreckte sich der Innsbrucker Spitalsfriedhof (Bereich Bundesrealgymnasium APP, Adolf-Pichler-Platz bis Fallmerayerstraße und Colingasse), der im Jahr 2000 von Alexander Zanesco im Zuge des Rathaus-Neubaus inklusive Tiefgarage archäologisch untersucht wurde.